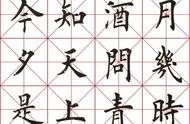

原文:

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

《水调歌头·明月几时有》是北宋文学家苏轼创作的一首词,这首词以月起兴,与其弟苏辙七年未见之情为基础,围绕中秋明月展开想象和思考,把人世间的悲欢离合之情纳入对宇宙人生的哲理性追寻之中,反映了作者复杂而又矛盾的思想感情,又表现出作者热爱生活与积极向上的乐观精神。

词作开头“明月几时有?把酒问青天。”两句,以问句起笔,以天上明月引起对人间世事的浩茫感慨,意境开阔,想象奇特。词人将青天当做朋友,把酒相问,显示了词人豪放的性格和不凡的气魄。这两句是从李白的《把酒问月》中“青天有月来几时?我今停杯一问之”脱化而来的。

接下来“不知天上宫阙,今夕是何年。”把对于明月的赞美与向往之情更推进了一层。从明月诞生的时候起到现在已经过去许多年了,不知道在月宫里今晚是一个什么日子。词人想象那一定是一个好日子,所以月才这样圆、这样亮。他很想去看一看,所以接着说:“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。”唐人称李白为“谪仙”,黄庭坚则称苏轼与李白为“两谪仙”,苏轼自己也设想前生是月中人,因而起 “乘风归去”之想。他想乘风飞向月宫,又怕那里的琼楼玉宇太高了,受不住那儿的寒冷。“琼楼玉宇”,语出《大业拾遗记》:“瞿乾祐于江岸玩月,或谓此中何有?瞿笑曰:‘可随我观之。’俄见月规半天,琼楼玉宇烂然。”“不胜寒”,暗用《商山早行》“鸡声茅店月,人迹板桥霜”的意,以为“不若人间温也”。但其实人间的忧患又何尝没有呢?只是词人经历政治上的失意,对现实不满,对前途缺乏信心,所以觉得“高处不胜寒”。

于是词人转念又想:“起舞弄清影,何似在人间!”与其飞往高寒的月宫,还不如留在人间趁着月光起舞呢!“清影”,是指月光之下自己清朗的身影。“起舞弄清影”,是与自己的清影为伴,一起舞蹈嬉戏的意思。李白《月下独酌》说:“我歌月徘徊,我舞影零乱。”苏轼的“起舞弄清影”就是从这里脱胎出来的。“高处不胜寒”并非作者不愿归去的理由,或者说,正是一种矛盾心理:忧愁与欢娱,失望与希望,孤独与热闹,正是这样复杂的思绪构成了全词的情感基调。

下片由中秋的圆月联想到人间的离别。“转朱阁,低绮户,照无眠。”转和低都是指月亮的移动,暗示夜已深沉。月光转过朱红的楼阁,低低地穿过雕花的门窗,照着屋里失眠的人。“无眠”是泛指那些因为不能和亲人团圆而感到忧伤,以致不能入睡的人。月圆而人不能圆,这是多么遗憾的事啊!于是词人便无理地埋怨明月说:“不应有恨,何事长向别时圆?”明月您总不该有什么怨恨吧,为什么老是在人们离别的时候才圆呢?相形之下,更加重了离人的愁苦了。这是埋怨明月故意与人为难,给人增添忧愁,无理的语气进一步衬托出词人思念胞弟的手足情深,却又含蓄地表示了对于不幸的离人们的同情。

接着,诗人把笔锋一转,说出了一番宽慰的话来为明月开脱:“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。”人固然有悲欢离合,月也有阴晴圆缺。她有被乌云遮住的时候,有亏损残缺的时候,她也有她的遗憾,自古以来世上就难有十全十美的事。既然如此,又何必为暂时的离别而感到忧伤呢?词人毕竟是旷达的,他随即想到月亮也是无辜的。既然如此,又何必为月亮的暂时昏暗而悲伤呢?

最后以赞美的口吻点明:人间有离别的痛苦、团聚的欢欣,月亮也会阴藏、晴现、圆缺、转换,这种事自古来难以周全。但唯愿互相珍重,即使远隔千里,也可以通过普照世界的明月把思念寄托(共享这美丽的月光)。

苏轼在中秋之夜,对一切经历着的生活问题,不是抱怨,而是求其所以然而已。人生在世,不可能没有遗憾,不可能永远完美。在赏月中,他自然地悟出一种处世哲学和应世态度:生活不可能完美无缺,人生有聚有散、有离有合,就像天上的月儿有隐有现、有圆有缺一样,哪里会十全十美呢!