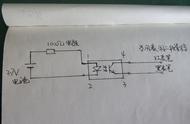

图7

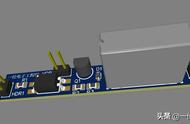

当然如果继续改变原端和副端的参数,可以进一步优化上升沿和下降沿的时间,如图7中上升沿2μs、下降沿2.84μs,高低电平持续时间均是6.24μs;图8中上升沿1.88μs、下降沿2.5μs,高低电平持续时间均是6.56μs。继续改变参数,上升沿时间基本不会低于1.8μs、下降沿不低于2.4μs。

图8

这个光耦上升沿和下降沿的典型值是3μs和5μs,我们测试到极限是1.9μs和2.5μs左右,应该是这型光耦的极限,是由光耦内部电路和工艺造成的。按照正常优化时2.8μs和4.7μs已经优于典型值了,这可能是因为将高电平定在2.5V,低电平定在0.6V的缘故。

原理分析同一型号同一批次的器件,采用不同的电路参数会导致高电平差异,上升沿下降沿用时差距较大呢?要搞清楚这些,先要重新认识光耦。

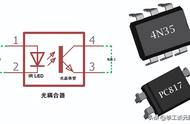

光耦的图形符号(图12)在原端是一个发光二极管(不同类型的光耦工艺不同:低端的采用是发光三极管,特性和发光二极管基本一致,区别是延时和响应为μs级;高端的采用发光二极管,响应时间是ns级,原理特性参照发光二极管),在副端是一个没有基极引出线的NPN三极管,这个三极管比较特殊,其基极为光敏器件,是靠感应接收光照强度来控制CE之间的电流的,而光照的强度是由原端的发光二极管(以及生产工艺)控制的,所以只要控制发光二极管的发光量就能控制光耦副端输出电流的大小。

发光二极管的特性类似于二极管,其有一个电压阈值,当所加电压超过这个阈值后,二极管导通,这点是众所周知的。但是有一件事需要注意,通常用发光二极管目的是示意电路的工作状态,人眼能明显观察到发光二极管点亮,这时的电流非常小,通常1~2mA就够了。如果我们在光耦的原端(发光二极管端)也是这么做的,光耦工作的功耗是够小了,其结果就是在光耦内部的发光器件慢慢亮起来(类似呼吸灯的效果),而且亮度不是很高,这就导致了副端基极的光敏器件感应到的光通量不够,需要积累才能使其CE之间电流缓慢增加(很小)。这就是我们看到的上升沿耗时较长的根本原因。当传输速率提高后,导致基极还没感应到足够的光通量,原端的发光管就已经熄灭了。验证这点相当方便,只要固定副端的输出电阻不变,改变原端的限流电阻,每次测量上升沿的时间,就可以知道,原端限流电阻越小,副端输出波形的上升沿越陡峭、时间也越短。

要改变这个状况只有一个办法,就是增大原端的电流,即减小原端的限流电阻,让原端的发光管快速发光,副端三极管基极能快速感应到足够的光通量。实际的效果就是减小上升沿下降沿所消耗的时间。

设计依据和方法至于原端和副端的电流多少合适,是不是越大越好,如何设计光耦电路,就需要先准确抓住光耦数据手册(见表2)中明白表达的意思和推荐建议(暗示)使用的参数。

表2

粗略地解读一下表2:

VF是光耦原端发光二极管的压降,典型值是1.2V,但是这里有个关键容易被忽视,就是测得这个值的前提条件,即原端的电流IF=10mA。那么实际使用时IF不是10mA时,这个压降就可能不是1.2V,具体是多少要看相关曲线——图9。

我们在开始估算时,这个值是不确定的,需要通过假定——估算——对比曲线图——修正假定——重新估算来逐渐逼近真实值的,直到误差控制在容忍范围内。当这个值确定了,其原端的电流值也完全确定了。

图9

VCE最大值是0.3V,前提条件是原端的电流IF=10mA,副端电流IC=2mA。在其它条件下是多少需要看数据表里的曲线——图10。这张图在整个设计中非常关键,是副端电流大小确定的依据。