图10

CTR是光耦的传输比,这里有一点需要说明,表2中这项里表明最小是300%,最大是600%,很多人会错误的理解为这是CTR的范围,实际上并不是这样的,它不是指CTR的值的最小值和最大值,而是指CTR最大值的最小值和最大值(即CTR最大值的大小范围),这又是由于光耦生产工艺所产生的问题,原端和副端之间的光敏器件对距离角度等比较敏感,不同批次生产不容易控制一致性,所以在成品后进行测试和筛选,根据最大值大小不同范围进行分类,所以就出现了CTR最大值范围的概念,通常使用时CTR取值只要低于CTR最大值的下限就没有太大的风险了。这个参数实际指出光耦输出的电流放大能力。

图11

对于CTR我们还要关心的一点是温度对其的影响,光耦数据手册中只提供了不同IF时归一化的曲线,参见图11。从中我们可以发现我们需求的-40℃~ 70℃范围内,其波动较大。如果以常温 25℃时的值为基准,观察图11会发现在-15℃~0℃范围CTR出现最大正向偏离,在 70℃出现最大负向偏离。

在图11上进行作图并计算,可以得出:IF=5mA时,-15℃正偏6.7%, 70℃负偏20%;IF =10mA时,-5℃正偏2.9%, 70℃负偏16.1%;IF =20mA时,0℃正偏2.82%, 70℃负偏12.67%。在正偏时IC最大输出能力增大,我们设计的IC必定在最大输出电流范围内,因此不受影响。在负偏时需要计算或通过实验验证其影响是否在可容忍的范围内。

上升沿时间tr和下降沿时间tf,这两个参数的典型值是3μs和5μs,测量条件是副端工作电压VCC=10V、电流IC=2mA、负载电阻RL=100Ω。前面实测地图2~图8也已经展示出,在充分优化参数挖掘其性能后,极限值是可以低于数据表提供的典型值。图12是厂方提供的测试电路及测试规则。

图12

前面已经将数据手册中明白表达的意思解读过了,现在来说说数据手册中隐晦的暗示。

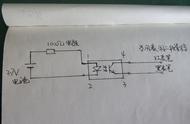

再认真看一下表2、图9、图10、图11,希望会有意外的发现。

——仔细看表2,会发现大多数数据的测试条件是IF=10mA;

——图9,IF=5~10mA在整幅图的第一眼位置,让读图者首先关注到,此图的作用是提供原端参数的设计依据;

——图10,IF=5mA和IF=10mA居于整幅图的中间位置,而其它IF值的曲线在边缘,很容易让人忽视,此图的作用是提供副端参数的设计依据;

——图11,IF=2mA、IF=5mA和IF=10mA也是居于整幅图的中间位置,此图作用是检验CTR值在高温时是否符合设计要求。

如果了解一些心里学,就能猜到IF=5mA、IF=10mA等几根曲线必定比较重要。这其实是通过数据图表暗示:光耦原端IF最佳工作状态应该在5mA~10mA附近,也就是当IF=5~10mA左右时光耦处于较佳的工作状态和有较大冗余区间。10mA是首选而临近10mA的其它曲线的取值也是次优的选择。

也许你不信,但是通过实验已经证实了,当IF=10mA时是性能和其它因素最平衡的,当IF超过10mA,性能还能提升,但是已经非常少了,付出的代价是功耗的急剧增加。而非常讲究功耗时可以选择次优的IF=5mA,但是其高温性能会跌落的多一些。

还是通过前面的案例来说明这个问题。这里先估算一下原电路的各项参数,IF=(3.3V-1.2V)/750Ω=2.8mA,通过查看图9,可以发现VF大约时1.125V,重新计算IF≈(3.3V-1.125V)/750Ω=2.9mA左右,IC=(5V-0.3V)/620Ω=7.58mA,CTR=IC/IF≈2.61,就是前图2~图6中黄色的波形曲线。明显IF距离推荐的10mA有较大差距,距离5mA的次优选择也有距离,因此我们在改变电路参数时先选择了IF=5mA。就是图2~图6中蓝色曲线。前面已经对比过了在57600bps及以下速率有明显改善;但当达到115200bps时波形变差(图6,蓝色),继续改变IF=10mA,对应图7中蓝色的波形;进一步提升IF=13mA,对应图8中蓝色的波形。

总结一下:根据上面的实验数据可以认为,IF=10mA时光耦在性能和功耗取得较好的平衡,随着IF电流的增加,光耦性能(主要是上升沿和下降沿时间)还能有所改善,但提升并不明显了,而付出的代价是需要更大的电流,在不追求极限性能的场合,选取IF=10mA是比较合适的,在较为讲究功耗并且对速率要求不高的场合用IF=5mA也是可以接受的。

如前所述,在选定原端电流值和匹配的副端电流值后,需要通过图11计算一下在产品使用温度范围内有没有不可容忍的偏差。按照目前产品-40℃~ 70℃的温度范围,以本研究中的实验参数计算。正偏时IC最大输出能力增大,设计的IC在最大输出电流范围内,不受影响。负偏时,IF=5mA的CTR最大只有240,低于了我们设计值,导致IC达不到预设,引起输出高电平跌落7.7%;IF=10mA的CTR最大有252,大于(包含)我们的设计值;IF=20mA的CTR最大有262,也大于我们的设计值。

需要说明一下,输出端均是以 5V为电源,理论上高电平应该是5V,但是为了保证信号高低电平的占空比的一致,在可接受的范围内需要牺牲一些高电平,在不同的速率下高电平也略有差异,实验里最低的高电平约3V。

另外我们还做了一些额外的对比试验,相同的输入输出参数,换用不同品牌同型号或不同品牌不同型号的光耦,其输出波形和占空比都不尽相同,经过参数调整,其输出波形(边沿及占空比)都能达到最佳,而此时的输入电流均是相关数据资料中的首选值。

验证为了进一步验证我们实验参数的有效性,在参与对比的现用设备上将参数改为实验参数(黄色波形),再与实验板进行波形(蓝色波形)比较(图13)。再对比图3,图3和图13速率均是19200bps,可以看到上升沿和下降沿的陡峭程度明显改善,高电平也更高,高低电平持续的时间也延长了,而高低电平的占空比能很好的保持在50%。图14是38400bps的波形,对比一下图4,可以看到改善更加显著。

图13、图14中的蓝色波形和黄色波形存在一些差异(例如高低电平),这是由于光耦参数的离散性造成的,但是从上升沿、下降沿、占空比以及CTR等方面观察并不影响波形的传输,只在高低电平略有影响,而此影响完全在设计容许的误差范围之内,因此还是可以接受的。

图13