虽然货币当局也拥有其他可以替代储备的工具,包括央行货币互换机制、多边金融机构的预防性流动性支援机制等,但这些工具并不构成货币当局的资产,而且在特殊时期能否及时获得也存在较大不确定性。譬如在亚洲金融危机期间,IMF、世行、亚开行等多边金融机构的紧急援助不仅非常有限,而且援助条件非常苛刻。相对而言,外汇储备能够保障一国在危机期间有充足的资源实现自保,缓解外汇市场流动性枯竭对本国金融体系和实体部门造成冲击。因此,从保障流动性的角度,充足的外汇储备对金融稳定和安全的重要性不言而喻。

从稳定汇率的需求来看,不管是采取固定汇率制还是浮动汇率制的国家,在危机期间都存在较强的干预动机。灵活的汇率制度可以很大程度上对冲外部冲击,发挥国际收支自动稳定器的功能,有效调节内外部均衡。但仅靠汇率制度本身,无法让一国完全隔离外部冲击(IMF, 2020; Cezar and Monnet, 2021)。这是因为,汇率作为一种市场自我调节的手段,难以解决非理性因素导致的市场失灵。特别是当市场存在高度不确定性并影响到市场预期时,为避免汇率超调在羊群效应的推动下形成破坏性的影响并自我强化,一定程度的外汇干预不仅必要而且重要。

从表1来看,虽然大多数发达国家和地区很早就采取浮动汇率制度,但当汇率严重偏离基本面时,货币当局仍然保留了外汇干预的选项。随着各国金融依赖度逐渐提升,不管采取何种汇率制度,全球金融环境变化(如风险、冲击等)都将通过汇率波动或全球跨境资本流动相互渗透和传导(Rey, 2013)。外汇干预作为重要政策工具之一,通过信号渠道(显示央行稳定市场的决心)和资产组合平衡渠道,用以稳定汇率、管理(非理性的)资本流动 (Blanchard et al., 2015)。

资本管制和利率手段,在极端情形下有助于遏制资本异常流出、震慑投机行为,也将对本币汇率起到有力支撑。以俄罗斯为例,本轮俄乌冲突中,面对西方国家密集实施的重磅金融制裁措施,美元兑卢布汇率在21天内贬值幅度高达59%,远超货币危机15%的临界值(Reinhardt 和 Rogoff,2012)。面对挤兑和沽空风险,俄央行前期通过抛售外汇来支撑卢布,当储备资产被冻结后转向大幅升息和资本管制,多措并举之下,卢布止跌并强势回升。然而,在全球流动性紧缩时期,外汇储备对汇率的干预功效仍然要强于利率政策和央行预期管理(余永定,2019),特别是考虑到利率收紧将推高国内相关部门的债务成本。此外,充足的外汇储备对其他干预手段的可信度也将起到支撑作用,其压舱石地位一定程度也构成了金融安全的重要维度。

(二)“升值恐惧”和“害怕浮动”也是各国外汇储备快速积累的重要原因

1973年布雷顿森林森林体系崩溃后,货币体系进入浮动汇率时代,但即便是发达经济体的汇率制度也并非完全自由浮动,都存在或多或少的汇率干预。根据Levy-Yeyati和Sturzenegger(2005, 2016)的研究,公开宣称采取中间汇率制度或弹性汇率制度但实际上对汇率采取较频繁干预的国家比例在上世纪90年代一度达到40%。因此,如何理解外汇干预的需求也是理解外汇储备规模一个非常重要的角度,其不仅和危机应对相关,还和国家的经济发展战略、宏观调控目标等紧密关联。比较常见的两类解释是重商主义逻辑的“升值恐惧(fear of appreciation)”和稳定宏观经济的“害怕浮动(fear of floating)”。通常而言,理想状态下的汇率干预应以均衡汇率水平为基准;但在现实中,各国货币当局往往会出于各类目的采取干预操作,导致汇率持续偏离均衡水平,具体可分为以下两类情形:

第一种是出于重商主义逻辑的“升值恐惧”。重商主义逻辑的干预是指国家通过贸易保护措施保持出口竞争力、维持贸易顺差,其中就包括人为压低汇率的操作,从而造成外汇储备持续积累。在此逻辑下,外汇储备可以说是出口导向增长战略的副产品。与之相对应的趋势是,在世界贸易组织自1995年成立后的7、8年里,包括我国在内的主要新兴经济体陆续加入,全球贸易在2002年以后实现迅猛发展。为更好地服务于贸易增长战略,不排除许多发展中国家采取了与之相适的汇率(低估)政策,这也部分地解释了2002年以后全球外汇储备的快速增长趋势。

第二种是出于宏观稳定目标的“害怕浮动”。一些采取浮动汇率制度的国家,或是担忧汇率波动造成的频繁经济调整带来较高的摩擦性失业,或是出于兼顾通胀目标和国内产出等考虑,将浮动限制在一定范围内。譬如在上世纪80年代,德央行主要出于保护国内就业的目的,对马克升值存在较大的干预动机。在1985年美元疲软、马克被严重低估时,德央行仍然通过干预外汇市场阻止马克升值。瑞士和日本也因其货币的避险地位,在危机后面临普遍的升值压力,两国分别出于避免通缩和保护出口等目标,对汇率实施干预,导致外汇储备大量积累。

因此,经济结构和增长驱动也是帮助我们理解外汇干预,进而理解外汇储备规模增减的一个重要的维度。换言之,在这类情形下,外汇储备的规模更多反映了经济发展和宏观调控的需求,而不是从外汇储备自身目标出发的主动权衡。

(三)我国早期外汇储备规模的演变趋势与形成逻辑

我国外汇储备在上世纪90年代至本世纪初第一个十年快速增长,表面上看是由“双顺差”驱动,背后反映了我国整体经济的储蓄投资结构。

我国自上世纪90年代至2013年前后,国际收支结构的“双顺差”特征显著,主要由经常账户顺差和直接投资顺差驱动(图7),这与我国同期的外汇储备增长趋势相吻合(见图4)。这一特征很大程度上与我国从1980年代开始就确立的“出口创汇型”经济增长战略有关,引进外资也是这一时期开放政策的重要组成部分。伴随着我国在2001年成功入世,贸易顺差的驱动作用更趋凸显。

更进一步来看,“双顺差”问题反映了我国国内储蓄过剩、投资不足的深层次问题(余永定、覃东海,2006)。从“投资-储蓄”公式看(余永定,1997),一国储蓄若持续高于投资,即产出远远超出国内的消化能力,结余部分将转化为贸易顺差,需要通过增加对外净债权进行平衡。又因为我们长期实施的引进外资战略使得我国同时面临直接投资顺差(本质上体现为对外债务),进一步加剧了对外债权,即外汇储备的增长压力,这也解释了我国外汇储备何以在本世纪初的第一个十年持续快速积累。

总储蓄-总投资=出口-进口=对外债权-对外债务

总储蓄 = 私人部门储蓄 政府储蓄

也有学者认为,我国的外汇储备存量并不只是出口导向的政策和币值低估的结果,而是低效的金融体系和经济高速增长相结合的产物。不完全的金融市场也进一步解释了我国持续积累低收益外汇储备的行为(Wen, 2011)。

多少外汇储备才合适?

自上世纪中叶以来,国内外学者提出了各类外汇储备适度规模测算的方法,其中,运用比较广泛的包括比例分析法、需求定值法、成本收益分析法等。

比例分析法是最早的储备适度性衡量方法,其中尤以“外汇储备/进口”、“外汇储备/外债”两大指标最为经典。美国经济学家特里芬早在1947年就提出采用储备/进口比率法来估算外汇储备的合意规模,这也是比率分析法的早期雏形。其在1961发表的《黄金和美元危机》一书中进一步阐释,40%的年进口额是适度储备的界定基准,低于30%需要采取调节措施,20%是最低限度标准,一国的储备量应以满足3个月的进口额为宜。

90年代后,美联储前主席格林斯潘与阿根廷前财长Guidotti提出,一国外汇储备必须在数量上与其未来一年的短期债务额相当,这一规则也被称为“盖杜蒂—格林斯潘法则(Guidotti-Greenspan rule)”,短期债务至今仍然是新兴经济体外汇储备充足性的重要衡量指标。其他比较常用的比率法还包括外汇储备与广义货币、FDI、GDP等经济指标的比值。其中,“外汇储备/GDP”指标不具普适性,也缺乏实证支撑,通常只用于跨国比较的情形(IMF, 2011)。

在比例分析法的基础上,后期的学者们进一步丰富了外汇储备充足率的测算方法,不同测算方法的适应性与有效性也随着时代发展不断变化。特别是需求定值法得到更广泛的应用,其具体通过对各类需求进行分类测算并加总,以求得外汇储备的合意规模。由于该类方法比较依赖经济计量模型,又称为储备需求函数法、回归分析法或因素分析法。

本文采用了IMF 的储备充足性评估(ARA)框架。结果显示,固定汇率制度情景下,我国外汇储备已不达合意规模;浮动汇率制度情景下,我国外汇储备规模仍处于合意区间。但结合资本管制的前提、固定汇率和浮动汇率下的IMF ARA模型均显示,我国外汇储备规模较为充裕。如果进一步考虑到我国当前面临的国内外形势、藏汇于民等趋势,我国外汇储备合意规模仍有进一步下降的空间。即使外汇储备规模仍然保持在三万亿美元上下不再增长甚至再下降千亿美元,面对资本外流或汇率超调等风险情形,我国外汇储备也仍然充足。

(一)IMF储备充足性模型的构建逻辑

如前所述,各国在危机时期会面临外汇市场交易冻结和流动性枯竭问题,掣肘银行和企业等部门的外汇融资能力。货币发行国能够比较好地应对危机,但非储备发达经济体仍然需要外汇储备以提高应对外部风险的能力。特别是对于容易造成流动性紧张的来源,需要提前准备相应的外汇流动性,避免流动性紧张态势演变为系统性危机,威胁金融和经济的安全与稳定。

以斯里兰卡为例,截至2022年5月,斯里兰卡外汇储备仅为5000万美元,而外债总额高达510亿美元。斯里兰卡同时也极度依赖进口,这也导致外汇储备短缺的压力愈加突出。5月19日,斯政府因无力偿付当月到期的7800万美元债务和利息宣告*。资本加速外流、卢比汇率*、国内通胀高企、经济陷入崩溃。

IMF ARA模型的构建逻辑,即围绕与外汇市场压力事件相关的各类危机情形展开——针对不同的危机情形确定对应的储备规模,并在风险加权前提下对各部分储备进行加总,最终获得整体的合意规模。由于真实危机场景较少,IMF的实际测算根据外汇市场压力事件下可观测的资本外流情形,确定国际收支压力的潜在来源对应的风险水平,此即风险加权指数的计算依据,也是不同储备需求的衡量尺度。最终外汇储备合意规模的测算,则是各类外汇市场压力事件对应的风险加权储备需求的加总值。

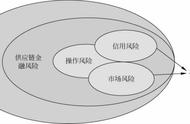

IMF将新兴经济体的风险来源概括为:(1)经常账户变量、(2)对外债务、(3)潜在的资本外逃,对应的指标包括:(1)出口收入,主要用来衡量外部需求下降或贸易条件恶化可能造成的潜在产出损失。虽然进口也是比较常用的指标,但其无法准确衡量危机时期外部需求崩溃的风险。(2)短期外债(剩余期限)、 中长期债务和权益负债。对比不同期限和类型的对外债务,短期外债风险更大,特别是对于那些采取浮动汇率制度的国家而言。此外,本币贬值和本国资产价格下跌也会加剧证券资本外流压力。(3)广义货币(M2),主要用来衡量危机期间可以出售并转化为外汇资产的国内流动性资产存量。

与此同时,IMF对储备充足性的测算结合了不同政策情景的考虑,具体表现为汇率制度和资本管制这两个政策因素的排列组合。IMF在报告中指出,容忍汇率大幅波动的国家通常持有较少的储备,避免汇率大幅波动的国家往往持有更多的储备。IMF对于采取浮动汇率的国家,降低了出口收入和除短期外债外的其他债务相对应的储备需求风险权重。与此同时,资本管制大幅缓解了证券及各类资本的流出规模,并降低了外汇市场压力事件的发生概率,这也意味着用于衡量资本外逃的广义货币指标(M2)权重得以降低。根据IMF在2013年的修订版本,四类指标对应的风险权重赋值如下:

IMF指出,若考虑预防性用途,外汇储备的合意规模可设定在复合矩阵的 100%至150%的范围内。然而,IMF构建的储备充足性模型中没有考虑外商 投资(FDI)负债、衍生品敞口和投机攻击敞口等三类指标,主要原因在于: IMF在样本观测时期内,无法在实证层面验证外资企业在危机时期出售FDI存量;外汇衍生品敞口的衡量则受限于数据可及性问题;而投机攻击敞口本身存在难以衡量的问题。

(二)IMF ARA模型显示浮动汇率和资本管制情景下我国外储仍然充足

图8是对2021年我国不同汇率制度和资本管制的政策组合情景下外汇储备合意规模的测算结果。可以看到,根据“浮动汇率 保留资本管制(区间I)”情景测算的合意规模最少,区间上限也远低于我国实际外汇储备规模。“浮动汇率 不保留资本管制(区间II)”和“固定汇率 保留资本管制(区间III)”也是比较常见的两大政策组合情景,但前者所测算的外汇储备合意规模区间略低于后者,显示出浮动汇率的价格出清效果略好于资本管制的数量出清效果。我国实际储备规模均落在两个区间中,目前规模适当。相对而言,采取“固定汇率制度和不保留资本管制(区间IV)”的政策组合情形所需要的外汇储备规模最高,其区间下限已超过我国实际储备规模。事实上,从2017年开始,我国外汇储备就已低于该情形所对应的合意水平下限。

从我国的政策现实来看,汇率制度正逐步向浮动汇率靠拢。2005年的“721汇改”打破了盯住单一美元的汇率目标,但人民币汇率在较长时间里仍然呈现渐进式的单边升值走势。主要原因在于此时的汇率政策既要保障汇率稳定,又要兼顾外汇市场供需平稳。直到2015年“8.11汇改”,外汇市场供求矛盾逐步缓解,央行宣布退出常态化的外汇市场干预,切实增强了人民币汇率的价格出清能力,大大减轻了我国外汇储备数量出清的压力。从图9可以看到,2015年之后,伴随着汇率波动幅度明显走扩,外汇储备波幅显著收窄且双向波动趋势更加常态化。