闽南文化是两晋南北朝、隋唐五代中原河洛汉人南下与闽南原住民交流融合而形成,经宋元不断吸收阿拉伯等外来文化而臻于成熟,明清时期由于人多地少、海禁及战乱而大批移民潮汕、浙南、台湾和南洋,从而在中国和东南亚存在的一种文化。

从闽南文化的发展轨迹,可以窥见闽南文化是经过一代代闽南人在社会实践中,不断挖掘、弘扬、创造,并吸收采纳外来文化的特质和合理因素,有机地融入了其体系内,孕育、发展起来的,它具有鲜明的地方特色、独特的性格和丰富的内涵,是中华文化的一朵奇葩。

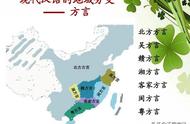

从地域范围和语言特征上看,闽南文化是以泉州、漳州、厦门为核心的闽南方言区域的特色文化,其涵盖面十分广阔,包括泉、漳、厦和潮汕、龙岩、漳平、三明、浙南、雷州半岛、福鼎的部分地域,以及台湾、港澳和闽南海外移民聚居的东南亚等国家和地区。

一、闽南文化发展的四个阶段

闽南文化经历了先秦时期闽越文化的融合、汉晋至唐末五代的形成、宋元时期的发展、明清时期的曲折前进四个历史发展阶段。

(一)先秦时期——闽、越文化的融合

福建地处东南沿海,《山海经》称“闽在海中”。考古发现,福建在距今180000年以前就有人类活动。闽南地区的人类活动,可以追溯到以漳州莲花池山遗址(距今约70000--50000年)为代表的旧石器文化时期。新石器文化时期则有东山大帽山遗址(距今约5000--4000年)、惠安蚁山遗址(距今约4000--3000年)等。这些遗址多由贝壳等堆积起来,所以又称贝丘文化遗址。这种“东越海蛤”的贝丘文化遗址基本覆盖了闽南地区,说明闽南先民过着以渔猎和捕捞为主,农业为辅的经济生活。“闽在海中”的地理环境孕育着闽南文化中的海洋文化基因,影响着闽南文化的生成和发展。

先秦时期的闽南先民,属于《周礼·夏官》所记之。“七闽”,系“百越”的南方土著民族,即闽族。战国晚期,于越族大批入闽,与“七闽”土著融合逐渐形成闽越族。秦废闽越王号,“降为君长”,设闽中郡,治东冶(今福州)。汉高祖立无诸为闽越王,都东冶。因闽越国数反,于元丰元年(公元前111年)为汉武帝所灭,先民多数被迁往江淮地区,闽中成为蛮荒之地。

越人入闽,也给闽人带来纺织、冶炼等越文化。特别是越人“以船为车,以楫为马”的造船驾驶技术,也传入闽中。(《史记·东越列传》)记载闽越国造船与航海技术相当发达。闽越王余善曾派遣船队从楼船将军击南越,至揭阳因海上风波而不行。

(二)汉晋至五代——闽南文化的形成

从汉武帝灭闽越国至三国东吴于建安元年(公元196年)开始对福建的开发,福建的经济文化停滞近300年。三国时代,吴国在闽中设“典船都尉”,“温麻船屯”,温麻船是晋代中国第一名船。

汉晋至五代,中原汉人多次入闽,主要有西晋末永嘉之乱的“衣冠南下”、唐初陈政父子率兵开发漳州、唐末王潮兄弟率部入闽三次大规模移民。汉文化与当地文化的多次交融促进了闽南文化的形成。

吴永安三年(公元260年)于今泉州南安市丰州镇置东安县治。西晋末年,北方战乱,汉人陆续入闽避难,特别是永嘉(公元307—312年)之乱,晋人大批进入泉州,他们沿江而居,晋江由此得名。这是中原文化与闽越文化的一次大融合。中原汉人所带来的先进技术和文化,促进了晋江流域农业经济的发展,奠定了闽南文化对中原文化认同的基础。同时,东南沿海的海洋地理环境,以及闽越人航海工具制作、海洋捕捞、海洋物产等文化的特殊性,也使中原文化产生变异。中原文化与当地文化的互动融合,奠定了闽南文化大陆文明与海洋文化交织的基础。

从西晋到唐末,泉州的建制不断扩大。南朝梁天监间(公元502—519年)于今泉州南安市置南安郡。唐武德五年(公元622年)于南安郡地置丰州(州治在今南安市丰州镇),下领南安(今泉州市)、莆田(今莆田市)、龙溪(今漳州市龙海、华安、长泰及漳浦的一部分)三县,嗣圣元年(公元684年)改为武荣州(州治在今南安市丰州镇)。景云二年(公元711年)武荣州改称泉州。唐代末年,泉州由中州升为上州。

与泉州相比,漳州开发较晚。唐初总章二年(公元669年),陈政奉朝廷之命总领岭南军事,与其子陈元光率府兵来漳州平定“獠蛮啸聚”,随后开发漳州。唐垂拱二年(公元686),朝廷从陈元光所请,在潮、泉二州之间设置漳州,州署在西林(今云霄县境内)。唐贞元二年(公元786年)州治又从漳浦迁至龙溪(今漳州市区),陈元光开发漳州,发展农业,兴修水利,兴办教育,传播汉文化,促进了土著与汉族的融合,使漳江、九龙江流域成为富庶安乐之土。

唐末黄巢起义,光州固始县王潮三兄弟率士兵五千与吏民南下,由闽西直取漳州,光启元年(公元885年)入泉州,在漳州、泉州驻扎五年之久,最后攻下福州,建立闽王国。这是历史上最大规模的中原汉人的移民浪潮。其人数之多、规模之大,超过历史上的任何一次。与当地文化相比,中原文化处于交流的优势地位。王氏在闽建立了闽王国,其政治也处于支配地位。同时,闽南海洋文化的开放精神也影响了王氏集团。闽王国统治者采取了一系列开明的政策,重视文教,传播佛教,采取自由贸易政策,促进闽南地区文化经济的发展,使得闽南文化在此期间得到整合形成,为宋元期间的中外文化大交流奠定了坚实的基础。

行政区域的稳定是文化形成的标志之一。唐中后期,泉州由中州升为“上州”;至五代,泉州领今之晋江(含惠安)、南安、莆田、仙游(莆田和仙游于宋初划出泉州置兴化军)、同安、安溪、永春、德化、长泰九县地,其范围超出今之辖地。漳州于唐中后期辖地相当于今漳浦、云霄、诏安、东山、南靖、平和及龙海的部分地区,五代时不断扩大。宋元明清时期基本保留唐末五代的行政区域的格局。

闽南方言在古闽越语、吴楚语的基础上,多次与中原汉语融合,在唐末五代形成较为稳定的地方语言。据研究,唐末五代大规模的中原移民入闽,促使闽语有别于其它方言而成为汉语的另一种方言。现在,闽南语底层保留着部分古越语、吴楚语,文读层保留着部分上古和中古汉语语音、词汇,被称为“河洛语”。

唐代,闽南开始重视文教。唐初,漳州设立州学、创办了松洲书院;唐开元年间,泉州兴建了孔庙,闽南教育初步兴起。泉州唐代有12位进士,五代有7位进士。五代泉州“文风大盛”,聚集了北方下来的一批诗人、文学家,促进了闽南地区文学的发展。歌舞音乐兴盛,中原音乐也在泉州落地,后来逐渐演化为南音。

中原宗教信仰在闽南扎根。西晋太康年间,晋江已有道教玄妙观、南安有佛教延福寺等。唐、五代时,闽南佛教兴盛。代表性佛寺有泉州的开元寺、承天寺和漳州的南山寺等,也出现了本土的义存禅师等数位高僧。

本土民间信仰也开始兴起。唐初开发漳州的将领陈政和陈元光(开漳圣王),唐代的李元溥(山神、通远王),五代将领张悃(青山王)等以及五代牧童郭忠福(广泽尊王)等被当地民众奉为神祗而祭,至宋代,闽南民间信仰更进一步发展,创造了诸多本土神祗。

农业、手工业等有较大发展。农业的发展主要体现在精耕细作,筑塘筑陂,开辟梯田,围海造田等,扩大了泉州、漳州平原。矿冶业在唐代已相当成熟,五代时泉州是闽国的铸钱场。闽南在魏晋南北朝时已经能生产青瓷,五代时还出现了白瓷。陶瓷铜铁等成了闽南海外贸易的主要商品。

海外贸易不断发展。南朝时印度高僧拘那罗陀两次乘船来泉州,说明公元6世纪泉州港已开辟了到马来半岛、印度的航线。唐代,泉州是福建两个造船中心之一。唐中后期,海外贸易不断发展,泉州港已成为与交州、广府、江都并称的南方重要大港口。五代闽王国王审知“宁为开门节度使,不作闭门天子”的开放胸怀与民间“大舟有深利,沧海无浅波”的冒险拼搏精神,共同构成了闽南地区海洋文化特点。

(三)宋元时期——闽南文化的发展

宋代,中原文化再次南移。北宋在泉州设置市舶司,南宋“南外宗正司”迁入泉州。宋元时期,以泉州为中心的闽南,掀起中外文化大交流、大融合的第一波浪潮。刺桐港与埃及的亚历山大港并称为“世界最大的贸易港”,同世界上100多个国家和地区进行贸易往来,泉州成为闻名世界的“海上丝绸之路”起点城市之一。

宋代海航技术领先于世界。泉州、漳州成为造船业的重要基地。泉州造船采用比欧洲要早数百年的水密隔舱技术,这是世界造船技术的一次大革命;闽南海商率先运用了指南针进行航海,突破了“循岸梯航”的传统方法,进入了远洋航行时代。宋元时期刺桐港的海上交通路线主要有泉州至菲律宾、泉州至印度尼西亚、泉州至亚丁湾和东非沿岸的航线以及朝鲜和日本航线。

海洋商业意识和海洋习俗日趋成熟。宋代,闽南人“多以海商为业”。而且到了“浮海之商,以死易货”的程度,出现了许多拥有自己船队的富商。随着航海业的发展,海上保护神妈祖,祈风、祭船、祭海等习俗也因航海的需要应运而生。民间还创造了清水祖师、保生大帝等信仰。这些本土神祗随着闽南人的海外移民而传播到台湾地区和世界各地。

道教、佛教、伊斯兰教、基督教、印度教、摩尼教等多元宗教文化在泉州汇合,泉州至今保留了中国最早的伊斯兰清真寺、世界仅存的摩尼教佛像石刻、千年古刹开元寺、中国最大的道教石雕老君岩等文物建筑,被誉为“世界宗教博物馆”、“世界多元文化展示中心”。

各种营造、制作技艺发达。开元寺建于唐代,唐末王审邽重修,规模宏大。开元寺的两座木塔——东塔、西塔也分别建于唐代、五代,从历史记录来看,开元寺的木构营造技艺已经到达相当高的水平。宋代的寺庙数量最多、规模最大,建筑营造技艺也进一步发展,现存国内最高最大的两座楼阁式仿木结构石塔——开元寺镇国塔、仁寿塔,以及至今保留下来的我国古代第一座海港大桥洛阳桥,最长的安平桥、用石头最大最重的漳州虎渡桥等,都是闽南建筑的杰作。唐代,闽南开始制茶;五代时期,安溪成为重要的茶叶场地;宋代,泉州各县在崇山峻岭间开辟茶园,普遍种茶,能制作出色、香、味俱佳的茶叶。宋代闽南能制出黑、青、白三种瓷器,北宋时期德化白瓷已进入艺术化阶段,元代成为朝廷贡品。

闽南地区的文教兴盛于两宋。其原因一是经济发达,二是官府办起官学,三是朱熹在闽南的讲学和办学。泉州的进士北宋有494人、南宋有924人。漳州的进士北宋有83人,南宋185人。朱熹在闽南讲学,传播理学,闽南出现了理学家陈淳、真德秀、曾公亮,史学家梁克家,科学家苏颂等一批文化名人。朱熹称泉州“满街都是圣人”,是指理学对普通百姓的教化程度。“海滨邹鲁”的赞誉意味着海洋文明与大陆文明的融合,儒家思想成了闽南文化的价值取向。

随着经济文教等的发展,古老的戏曲也在闽南孕育形成。南宋时,闽南地区已有民俗与演戏结合的习俗,这一习俗延续与传承至今。南戏传入闽南地区,与当地土戏相融合,形成了泉州地方戏曲;梨园戏被称为中国宋元南戏的活态传承;提线木偶戏保留了宋元时期的“傀儡调”和剧目。

(四)明清时期——闽南文化的曲折前进

明清时期,闽南文化在海禁的影响、倭寇的侵扰、郑成功的反清复明、清廷的收复台湾、西方列强的入侵等重大事件中曲折前进。

明清时期月港、安海港、厦门港的变迁,也是闽南文化曲折发展的历史。刺桐港衰落之后,起而代之的是漳州的月港。从明初开始,闽南人冲破朝廷禁令,与外国商人私下贸易,终于迫使朝廷于隆庆元年(公元1567年)开放漳州月港,这是明代中国万里海疆唯一一个对外通商的港口。月港的开放是闽南文化与外来文化的第二次交流。月港与西班牙、葡萄牙、荷兰等国商人进行贸易,建立起月港——马尼拉——美洲——欧洲的世界性贸易航线。明末清初,取代月港的是泉州的安海港。安海港是郑芝龙、郑成功父子的军事、贸易基地。明末郑芝龙击败荷兰人,清初郑成功收复台湾,从荷兰人手中夺回海上贸易权。这个时期,以郑氏集团为首的闽南人掌控着中国东海、南海的海上贸易权。1683年清廷收复台湾,取消海禁,在厦门设立海关,厦门港迅速发展起来。1842年,中英南京条约签定,厦门被辟为“五口通商口岸”的城市之一。光绪二十九年(公元1903年),厦门鼓浪屿沦为“公共租界”,开始接触西方现代文化艺术,形成闽南文化与外来文化交流的第三波浪潮,华侨名人,华侨商业、华侨建筑、华侨教育、华侨“信局”等华侨文化成为闽南文化走向现代化的标志。

这个时期的各种艺术全面发展,不仅有古老的梨园戏、提线木偶、南音等;还有潮剧、打城戏、四平戏、掌中木偶戏、皮影戏等。闽南艺人还继承创造了高甲戏、歌仔戏;音乐有什音、笼吹、大鼓吹、北管等;曲艺有歌册、锦歌等;舞蹈有贡球舞、跳鼓舞、大鼓凉伞以及武术表演类的舞蹈宋江阵等;工艺美术类有剪纸、彩扎、泥塑以及闽剪瓷雕等。

明清时期,闽南的宗族社会得到发展。明代初中期之前,闽南的谱牒多是“家族”谱,宗族谱牒修纂的普遍化趋势和宗族祠堂的大规模建设都出现在明代。以祠堂、族产、谱牒、祭祖为标志,闽南宗族文化在明清时期发展到高峰,儒家慎终追远的思想在闽南地区转化为平民百姓认祖归宗的具体行为。

明清时期,闽南人大量向内陆、台湾和海外移民。闽南人沿着海岸向南迁徙至潮汕、雷州半岛和海南岛等地,向北迁至闽东的宁德以及浙南的温州等地。随着海外贸易活动和郑成功开发台湾,闽南人向东南亚和台湾大量移民,将闽南文化传播到世界各地,并在他乡异国扎根生长、开花结果。海外闽南人也将异国文化带回闽南,为闽南增添了外来文化色彩。

二、闽南文化的主要组成

闽南文化,除广义中包含农耕文化、海商文化外,还包括狭义中所含的建筑文化、民俗文化(饮食生活习俗、服饰习俗、建筑习俗、民间习俗、结婚习俗、寿诞礼俗、民间禁忌)、宗教文化、民间艺术、宗族文化及闽南方言等。闽南方言是全国八大方言之一。闽南话的流播不只在闽南地区,早已超过省界和国界,在外省传播闽南话最广地区和国家是台湾和新加坡。据初步调查,台中、台北稍偏泉州腔,台南、高雄稍偏漳州腔。除台湾以外,东南亚各国的许多侨胞也使用闽南方言,据初步统计,海内外操这种方言的人超过4000万,不少被闽南人同化的人也会使用闽南语,在新加坡闽南话叫做“福建话”,70-80%的新加坡会说或会听福建话,在东南亚的闽南人与马来人联姻的后代共计人数达1000余万人,不少马来人也会使用闽南语。

三、闽南文化的特点

1、闽南文化具有传统性、连续性特征。这除了继承连绵不断的中华传统文化外,闽南文化自身的传统也是连绵不断,且不断发展。

2、闽南文化具有一体多元特征。即与中华传统文化为同一体又以闽南文化为主体,兼吸纳了南洋文化、阿拉伯文化、西方文化的某些因素等。如建筑文化中除以“宫殿式”古大厝、临街骑楼为主流建筑外,也可见到中国传统建筑、中西合璧建筑、阿拉伯式建筑、侨乡特色建筑等。

3、闽南文化具有兼容性、创新性特征。这在宗教信仰(多种宗教)、民间信仰(多神)、建筑、戏剧、方言等等都有所反映。如戏剧方面,多种剧种并存,歌仔戏、梨园戏、高甲戏交相辉映,即便同一剧种,也是各种流派,各种技艺争奇斗艳而竞相发展。又如方言方面,在闽南语中容入一些马来语等。再如在泉州还可看到阿拉伯文与汉字并排的春联。

4、闽南方言具有古老性、独造性特征。法国语言大师马伯乐曾说过,闽南话是世界上特别古老的语言。它不仅形成历史悠久,而且还保存了中古汉语和上古汉语的许多特点,同时还保存了许多古汉语的词语。这些词语在普通话和汉语的其它方言中,有的没有,有的不用,有的少用,而在闽南话中则是基本词儿。故闽南方言被学术界称为“语言的活化石”。这在汉语诸方言中是非常突出的,也是区别汉语的重要标志之一。而闽南方言的独创性则主要表现在语言词汇、语法诸方面都有许多自己的特点。

5、闽南文化具有海洋性、开放性特征。闽南文化的海洋性特征体现在它的开拓拼搏意识和开放意识。这同闽南人中多为中原汉族移民及多侨民(闽南人移居国外,外国侨民留居闽南)息息相关,也与闽南海商文化发达有密切关系。此外,闽南文化具有上承下传的双重传播性特征。即主体文化由中原传播而来,融合土著文化形成富有地方特色的闽南文化,尔后又通过移民台湾传播到台湾及通过移居国外的华侨华人传播到国外。

四、闽南文化的传播和影响

闽南文化以其独特的地理位置,上接中原、吴楚,下续台湾、东南亚,其涵盖面和影响的范围相当广泛。

文化的创造者是人,且人又是“文化最忠实、最积极、最活跃的传播者。而文化远距离的传播,有赖于人口的迁移”。闽南文化的传播是通过闽南人移居国内外而传播的。国内传播达闽北、闽中、闽西、浙东南、赣东、粤东、港澳、海南及台湾。其中移居台湾为最多,且分布广泛于台北、台东、台中、台南、高雄、桃园、苗粟、基隆、南投、屏东、彰化、花莲、嘉义、宜兰、云林、新竹、澎湖等绝大部分地区,而均有闽南人在那里一代代休养生息。已知从唐代始,先辈移居台湾,不仅带去方言,也带去闽南人的生活习惯、宗教信仰、民间信仰、民间艺术、民居建筑等等,并代代传承、发展和创新。但发展迄今,仍语言相同,生活习惯、民俗风情、宗教信仰、民间信仰、民间艺术、民居建筑也仍相同或近同。现有台湾人口中讲闽南话的超过1700万人,表明闽南话在台湾是其主要语种,由此可窥见闽南文化与台湾文化教育几近相同。而国外传播则达世界各地,堪称世界各地都能找到闽南籍华侨(居多)华裔人群的足迹。移居国外的闽南籍华侨、华人(指入居住国外籍者)有数百万之多,其中移居东南亚诸国最多。华侨、华人先辈不仅带去闽南方言,而且也把闽南的民俗风情、民间信仰、民间艺术传播到居住国闽南人社区,并一代代传承、演变和发展。迄今侨居于世界各国的华侨、华人已多达近1400万人,分布于近百个国家和地区,由此可窥见闽南文化在国外传播之广泛。

闽南文化的表象,深受外来文化和移民文化的多重影响。由此形成了闽南人敢于冒险犯禁、勇于进取和积极开拓的人文精神。闽南人的这种进取精神,在明清时期得到了充分的发挥。但在封建政府强力压制下,他们也为此付出了沉重的代价。闽南一带地瘠民稠,丘陵山地众多,尤其是沿海的平原地区,出现了“人满为患”,拥有土地和农耕已不足以养家糊口,这种自然环境加之深受移民文化的熏陶,促使大量的闽南人挈妻携子移居海外和台湾地区,实现了“贷海为市”。可以说,闽南文化既是中华文化的合理延伸,又是接受外来文化和海洋文化熏陶的结果,因此,闽南人比较注重财富的追求和发展。这种重商主义,注重生活条件的不断改善和务实逐利的进取精神,对海外闽南人的经商理念和企业发展起到了重要作用。

,