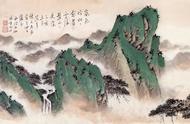

(四)钉头皴法(见图),属点皴类,可视为小斧劈皴的变体。此皴法适于表现坚顽严整而表面纹理崩蚀、细碎的大块山石或峰峦。这种皴法表现出的山石往往具有雄峙、峭拔、严凝、 的质感。勾皴的笔法似介于小斧劈皴与雨点皴之间。将小斧劈的笔触缩小,或将雨点皴的笔触放大且出尖,即可成钉头皴。勾轮廓时要方硬,且大小相间。皴时用有尖的笔,以锋头勾挑,入笔顿、收笔戳,如铁钉之状。片片点 ,密集攒簇,下笔如凿,笔笔有力,凿痕缀满山石。石面上,笔触的分布要有疏密、聚散的变化,阴凹处皴笔宜多而密,阳凸处应少而疏。最亮处要留出空白,不要皴得过密,以免使石体显得扁平。最暗处可采用实染的方法。勾皴完成后,可用淡墨水逐层晕染,以小笔触的跳跃感突出明暗对比及转折过渡关系,增强体积感、整体感。也可用拖泥带水的方法将笔触连缀起来,使其有一种异样的效果。如果将钉头皴的皴笔拉长,又可变为“钉头鼠尾皴”,即长斧劈皴的变体。

(五)刮铁皴法(见图),属斧劈皴的一个分支,为宋代李唐首创。此皴法应属斧劈皴的雏形,大斧劈皴即由此演化而来。刮铁皴的特点是:形态伟岸端正,骨体方硬,石纹横向切割,皴笔沿横线自上而下,似用锐器在铁板上刮行,颇有力度。具体画法是:先用硬毫中锋重墨勾出山石的外轮廓及轮廓内的道道纹路,然后以不干不湿之笔墨卧锋从线纹边缘向下刮。出笔要重,收笔要轻,取其劲锐之气及枯毛之趣。每道横纹间要留出间隙,以显凹凸感。深重的部分以较整的墨块切割。最后用淡墨笼染,将各个部位的凹凸变化统一在整体的块面关系之中。与一般的斧劈皴相比,刮铁皴用墨含水量较少,笔触以竖向为主,用笔沉着有力。

此皴法适于表现雄壮的北国山岳。在画山石的顺序上,“南宗”与“北宗”之间并无多大出入,基本上都是按勾、皴、染、点的步骤进行,但“北宗”山水忌讳“干擦”这道工序。因为“北宗”山石的墨法需要干脆利落、明朗醒透,若用擦笔则极易造成画面浑浊。皴法的笔触、飞白,尽量不要掩盖。为了避免皴笔的单薄、外露和生硬,必须加强对皴法的练习,同时也不可忽略对染的练习。

这里有三个墨法要领需特别注意。

1.墨色的过渡分为阶梯状的变化和渐变状的变化两种,皴时一定要掌握好。笔不要蘸墨太勤,蘸墨太勤会造成墨色一律而少节奏变化。

2.皴法要相错、相连,不可相叠,要使浓、淡墨在未干时相接。多用破墨法、泼墨法,不用或少用积墨法。

3.要实中有虚、虚中有实,浓中有淡、淡中有浓。局部可以染代皴,亦可以染接皴。在调整大关系时,可以用分染和统染的形式,使皴笔含蓄而不失神采。

马牙皴(见图)是小斧劈皴的一个变体,是一种用方笔勾勒、分割石块结构的方法。因其形奇古多方,且大方块中套小方块,如马牙龇露,故得此名。小方块聚集得较密者,略似破垣断壁,俗称“败墙皴”。生活中这种地貌并不少见,如庐山的锦绣谷、仙人洞一带山体便比较典型。画时要勾、皴结合,似勾似皴,重叠切割,给人以石纹斑驳、凹凸不平之感。最后以淡墨染明暗,直至画面苍润。

四、点苔法

点苔是山水画形式构成中不可或缺的环节,是山水画重要的表现技法之一。它的表现功能主要有四个方面。

1.用以写近石、坡脚、浅滩、苔草、小树和远山上的植被、碎石之类,使画面更加丰富而焕发生机。

2.加强层次关系,起到醒目提神的作用。苔的疏密、虚实在局部可以加强空间感,也可以使山石转折过渡更加自然。

3.出于形式构成的需要,“不必拘泥为何物”(《梦幻居画学简明》),以求“助山之苍茫”和“显墨之精彩”。

4.可以遮盖败笔及稍乱的皴迹,或某一部分缺少分量亦可以苔作补。点苔看似简单,实则难度很大,故前人有“画山容易点苔难”之说。苔点好了能起到“画龙点睛”的作用,点不好反倒成为赘疣。