七巧桌

· 七巧板 ·

七巧板,又名”益智图“、”七巧图“,起源于中国,18世纪传到国外,立刻引起极大的兴趣,有些外国人通宵达旦地玩它,并叫它“唐图”,意思是“来自中国的拼图”。

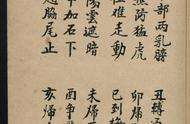

清 七巧图 故宫博物院藏

历史上关于七巧板的记载最早见于清嘉庆甲戌十九年(1814年),桑下客在《正续七巧板图合壁》序言中说:

七巧之妙,亦名合巧图,其源出于勾股法。

《七巧板图合壁》

但是七巧板的历史也许应该追溯到我国先秦的古籍《周髀算经》,其中有正方形切割术,并由之证明了勾股定理。

当时是将大正方形切割成四个同样的三角形和一个小正方形,还不是七巧板。现在的七巧板是经过一段历史演变过程的。

清代 象牙七巧板

清代陆以湉在《冷庐杂识》中记载:

宋黄伯恩燕几图,以方几七,长短相参,衍为二十五体,变为六十八名。明严瀓蝶几图,则又变通其制,以勾股之形,作三角相错形,如蝶翅。其式三,其制六,其数十有三,其变化之式,凡一百有余。近又有七巧图,其式五,其数七,其变化之式多至千余。体物肖形,随手变幻,盖游戏之具,足以排闷破寂,故世俗皆喜为之。

这基本说明了渊源,即宋代的燕几到明代发展为蝶几,到清初再演变成七巧图。

· 燕几 ·

“七巧板”十九世纪广泛传播于世界各国,被西方人称为“唐图”,意即“中国的图板”,是中华民族智慧的一种体现。

说起“唐图”,自然与唐代有关,它的发明是受了唐代“燕几”的启发。“燕”通“宴”,所谓“燕几”,就是唐朝人创制的专用于宴请宾客的几案。

到了北宋,任官秘书郎的黄伯思对这种“燕几”作进一步改进,设计成六件一套的长方形案几系列,既可视宾客多少拼合,又可分开陈设古玩书籍。