图9-8 安培环路定理

因此,麦克斯韦将安培环路定理推广,提出一种“位移电流”假设,得出一般形式下的安培环路定律,揭示出磁场可以由传导电流激发,也可以由变化电场的位移电流所激发。

传导电流和位移电流合在一起,称为全电流,这就是麦克斯韦—安培定律。

这一定律反映了电场是如何产生磁场的,即描述了变化的电场激发磁场的规律。这一规律和法拉第电磁感应定律相反:当电场随时间变化时,会诱导一个围绕电场的磁场。

一言以蔽之,这一组积分方程由4个式子组成,其中2个关于电场、2个关于磁场,一起反映了空间某区域的电磁场量(E、B)和场源(电荷q、电流I)之间的关系。

从数学上来说,积分和微分互为逆运算。

因此,如果将这一组积分方程进行转化,就可以得出一组如下的微分方程,两者数学形式不同,但物理意义是等价一致的,在实际应用中,微分形式会出现得频繁些。

它们表明,电场和磁场彼此不是孤立的,变化的磁场可以激发涡旋电场,变化的电场可以激发涡旋磁场,它们永远密切地联系在一起,相互激发,组成一个统一的电磁场的整体。

这就是麦克斯韦方程组的基本概念,也是电磁学的核心思想。

英国科学期刊《物理世界》曾让读者投票评选了“最伟大的公式”,最终榜上有名的十个公式里,有著名的E=mc2、复杂的傅立叶变换、简洁的欧拉公式……但“麦克斯韦方程组”排名第一,成为“世上最伟大的公式”。

或许,并不是每个人都能看懂这个公式,但任何一个能把这几个公式看懂的人,都一定会感到背后有股凉风。虽然自然界冥冥之中自有感应,但怎么有人能解释如此完美的方程?

这组公式融合了电的高斯定律、磁的高斯定律、法拉第定律以及安培定律,完美地揭示了电场与磁场相互转化中产生的对称性优美,统一了整个电磁场。比较谦虚的评价是:“一般地,宇宙间任何的电磁现象,皆可由此方程组解释。”

光电磁一统江湖

与后世获得如此盛誉相反的是,麦克斯韦方程组首次亮相时,其实几乎无人问津。

麦克斯韦预言了电磁波的存在,并从方程组中推测出光是一种电磁波。这些想法惊世骇俗,但当时大多数人并不买账。人们对于这个尚未得到实验验证的理论怀疑甚深,世界上只有少数科学家愿意接受这个理论并给予支持,赫兹就是其中一位。

他是第一个研究验证麦克斯韦观点的人,尽管他与麦克斯韦素未谋面,却对这位前辈的理论深信不疑,并自1886年起就孜孜不倦地地投入到寻找电磁波的研究之中。

赫兹的实验装置极为简单,主要是由他设计的电磁波发射器和探测器组成,但这拉开了无线电运用的序幕,成为了后来无线电发射器和接收器的开端。如图9-9所示,两块锌板,每块都连着一根端上装着铜球的铜棒,两个铜球离得很近。两根铜棒分别与高压感应圈的两个电极相连,这就是电磁波发生器。在离发生器10米远的地方放着电磁波探测器,那是一个弯成环状、两端装有铜球的铜棒,两个铜球间的距离可用螺旋调节。

图9-9 赫兹实验示意图

如果麦克斯韦是对的话,那么合上电源开关时,发射器的两个铜球之间就会闪出耀眼的火花,产生一个振荡的电场,同时引发一个向外传播的电磁波,在空中飞越穿行,到达接收器,在那里感生一个振荡的电动势,从而在接收器的开口处也同样激发出电火花来。

实验室里,赫兹把门窗遮得严严实实,不让一丝光线射进来。他再一次紧张地调节着探测器的螺丝,让两个铜球越靠越近。突然,两个铜球的空隙也跳跃着微弱的电火花,一次,两次,三次,他的眼睛没有看错,这就是电磁波!两年来,历经千百次探究,赫兹终于成功用实验证明了电磁波的存在。此后,再也没有人怀疑麦克斯韦的理论。

比这个更值得欣喜的是,1888年的初春,赫兹通过其他实验证明了光是一种电磁现象,可见光仅仅只是电磁波的一种。

在麦克斯韦年代尚属完全未知的不可见光,经赫兹的开拓性研究带来了无线电波后,不可见光在后世可是发挥了巨大威力,演化成了现代科技的源泉。正如赫兹所感慨的:“麦克斯韦方程组远比它的发现者还要聪明。”

以后人的角度来看,这组方程的最大贡献在于明确解释了电磁波怎样在空间传播。

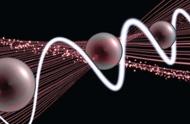

根据法拉第感应定律,变化的磁场会生成电场;根据麦克斯韦-安培定律,变化的电场生又成了磁场,正是这不停的循环使得电磁波能够自我传播,如图9-10所示。

图9-10 电磁波

但这种对物质世界的新描绘,打破了当时固有的思维,引起一片哗然。

光的本性是什么?究竟粒子还是波?有关这一问题,人类已喋喋不休地争论了几个世纪。第一次波粒大战发生在17世纪,牛顿以“光的色散实验”直捣胡克站台的波动说,那时,胡克已垂垂老矣,禁不起再三折腾,于是,波动说就这样被牛顿打入冷宫100多年。

直到托马斯·杨的双缝干涉实验的出现,才吹响了第二次波粒战争的号角,波动说卧薪尝胆多年也终于找到了绝地反击的机会。尤其在麦克斯韦预言“光是一种波”以及这一预言为赫兹的实验所证实后,波动说更是意气风发,把微粒说弄得灰头土脸。

当时,麦克斯韦提出:电可以变成磁,磁可以变成电,电和磁的这种相互转化和震荡不就是一种波吗?电磁场的振荡是周期存在的,这种振荡叫电磁波,一旦发出就会通过空间向外传播。但更神奇的是,当他用方程计算电磁波的传播速度时,结果接近300000公里/秒,恰与光的传播速度一致。这显然不只是个巧合。

电磁扰动就是光,光在本质上不过是电场和磁场的扰动。

借助麦克斯韦的这一睿智洞察和后来赫兹铁证如山的验证,人类成功地在认识光的本性上跨越了一大步。波动说也开始开疆扩土,太阳光不过只是电磁波的一种可见的辐射形态。不限于普通光线,我们可以向不可见光进军,从无线电波到微波,从红外线到紫外线,从X射线到Y射线……将这些电磁波按照波长或频率的顺序排列起来,就形成了电磁波谱。

而后,无线电波用于通信、微波用于微波炉、红外线用于遥控、紫外线用于医用消毒……这些不同形式的“光”逐渐组成了现代科技的根基。因此可以说,如果没有麦克斯韦,收音机、电视、雷达、电脑等有关电磁波的东西都将不复存在。

一统光电磁,完成了科学史上第二次伟大的综合之后,麦克斯韦于1879年溘然长逝。也就在这年,一个婴儿诞生了,这个婴儿名为爱因斯坦。

52年后,这个已长大成人的婴儿,于麦克斯韦百年诞辰的纪念会上盛赞麦克斯韦对物理学做出了“自牛顿以来的一次最深刻、最富有成效的变革”。并一生都以麦克斯韦方程组为科学美的典范,试图以同样的方式统一引力场,将宏观与微观的两种力放在同一组式子中。

往后,这一信念深刻影响了整个物理界,在“大一统理论”这条路上,物理学家们前赴后继地探究着科学的终极。

结语

黑暗从此消失

如果说17世纪是一部牛顿力学史,那么19世纪便是一部麦克斯韦电磁学史。

17世纪,牛顿定律让现代机械原理催生出蒸汽机,机器首次取代人力,人类进入“蒸汽时代”。

而后19世纪,麦克斯韦方程组启迪了爱迪生等发明家,电首次取代蒸汽,人类进入“电力时代”。

相比于自然律隐没在黑暗中,万有引力让天地万物遂成光明,麦克斯韦方程组则突破了自然律,让黑暗从此消失。

1888年,赫兹实验里那束微弱的只有指缝大小的电火花,让光与电、电与磁处于电磁力的统一掌握之中,人类文明呈几何级迅猛前进。

然而,比赫兹料想的更为惊人的是,在他死后的第7年,1901年,那束电火花又通过无线电报穿越大西洋,实现了全球的实时通讯,整个人类进入了一个崭新的“信息时代”。