“驾,驾。”只见疾驰的骏马飞奔到驿站,已累得快要瘫痪。

但马背上的人根本无暇顾及马的生死,而是赶紧将手中的盒子交给下一个接手的人。

“快,快,这可是加急件,送慢了谁都担不起这个责任。”

在众人的接力之下,物件终于按时送到。

除了最后收到“快递”的少数几个人外,其他人并不知道里面到底装的是什么。

这并不重要。

重要的是,李隆基很高兴,杨玉环很高兴,大家好像都很高兴。

杨玉环

但是,人生会一直如此吗?

有人欢喜,必有人忧。

愤怒的火苗已在暗处慢慢萌芽,只待合适的时机引燃。

而一旦爆发,势必是一场滔天大火,所到之处,生灵涂炭。

起兵的名义杨国忠和安禄山都是安史之乱中的重要角色。

他们两人之间的关系并不好。

具体的原因众说纷纭,史学界有很多不同的看法。今天我们也不深究,人与人之间的关系非常的微妙,有些人就是天生势如水火,无法兼容。

但最关键的原因,恐怕还是在于权力的争夺。

其实按资历来说,安禄山还占点优势。他做官的时候,杨国忠还只是个小喽啰。

架不住人家有个好妹妹(虽然不是亲的),再加上杨国忠本人也并非蠢笨之人,懂得顺势而上,从而一跃飞天。

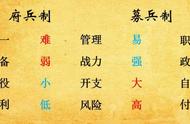

杨国忠的前任李林甫,他认为胡人四肢发达,头脑单纯。不会像汉人大臣一样对自己的相位造成威胁,所以在他的提议下,许多胡人,比如安禄山,高仙芝等人都成了拥兵自重的节度使。

而到了杨国忠当宰相时期,虽然想极力打压安禄山,但是实际上办法已经不多,唐明皇对安禄山还是极为信赖的。

而安禄山在天高皇帝远的情况下,已默默将军队发展到达近20万人马,且大多都是骁勇善战的外族。而相比较而言,中央军不仅数量薄弱,质量也堪忧。

当实力撑不起自己的野心时,只能屈居人下。但当实力渐趋增强之时,谁不想傲视天下?

但中国自古以来出兵,讲究师出有名。

即使再不正义,也要讲究名义。

那么,安禄山他想出了一个什么借口呢?

前面我们也提到,安禄山和杨国忠不太对付。

既然如此,就你了,杨国忠。另外,作为当朝丞相,这个黑锅你不背,谁背?

安禄山以忧国家之安危的口号,打出奉皇帝密旨的名号,讨伐奸臣杨国忠。

这个如果是看过点历史的同学,就会知道这个其实没啥创意。前有西汉七国之乱,打着清君侧的旗帜,把晁错当替罪羊。后有明成祖朱棣发动靖难之役,诬齐泰、黄子澄为祸国殃民之臣。

当时的唐朝人已许久未见战争,听闻安禄山起兵,普遍都持怀疑态度,只有当战火真正蔓延到自己的城市时,方才意识到:战争,真的来了。

普通百姓都不相信,就更别说唐玄宗了。他听到安禄山起兵的消息,还以为是其他人因羡慕嫉妒安禄山,而告的黑状。

因为在唐玄宗眼里,安禄山作为异族来说,已站在巅峰,要权有权,要钱有钱。而按照正常的逻辑推理,安禄山此时也年过半百,怎么能像年轻人一样,头脑一发热,便不计后果,说干就干呢?

但事实却出乎唐玄宗的意料。