1928年所建四门塔式石佛殿。

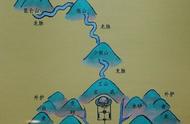

九龙山

金陵遗址,位于北京市房山区大房山麓车厂村至云峰寺附近,距市区48公里。此处有山有水,地域辽阔,风水甚佳,是金代帝王陵寝。云峰山又称九龙山,因九条山脊如九龙奔腾而得名。共葬金代始祖至章宗17个皇帝、后妃及诸王,是北京地区第一个皇陵,比明十三陵早约200年。

金陵的主陵区在九龙山山前台地上,占地面积约6.5万平方米。九龙山对面的石壁山,是金陵的“影壁山”,此又称“朝山” “彼岸山”,石壁山中央有凹陷,人们将其附会成皇帝批阅公文休息时搁笔之处,因此又称“案山”。

对于金陵,史*载不多。金海陵王完颜亮从贞元三年(1155)三月开始修建,自上京(黑龙江阿城)移太祖睿陵、太宗恭陵葬于此。正隆元年(1156)又迁始祖光陵、德帝熙陵、安帝建陵、献祖辉陵、昭祖安陵、景祖定陵、世祖永陵、肃宗泰陵、康宗乔陵和穆宗献陵等十陵安葬于此。至章宗末年,金陵各地下宫殿和地上建筑均已建成。金陵区分帝陵、妃陵及诸王兆域三部分。大定年间陵界为78公里,大安年间为64公里。陵域设有围墙,每隔一定距离建有土堡。金以后,陵墓无人守护,地上部分逐渐残毁。明天启年间,因后金政权崛起,明皇惑于术士之说,认为后金兴起与金陵“气脉相关”,遂拆毁了金陵地上建筑。清初对有的陵墓进行了修复,还特设守陵户,春秋致祭。乾隆时又进行修复,但后来遭到严重损坏,金陵地上部分几乎无迹。1986年出土“睿宗文武简肃皇帝之陵”碑一座。

龙骨山

龙骨山是中外驰名的一座山,在房山区周口店西,因山上盛产中药龙骨而得名。龙骨山背靠峰峦起伏的太行山脉,面临广阔的华北平原,山前有溪水潺潺流过,自然资源丰富,气候温暖宜人。大约在70万年前,北京猿人生活在这小山上的天然洞穴里;大约10万年前,新洞人在这里生活;大约18000年前,山顶洞人也生活在这里。北京猿人、新洞人、山顶洞人都是旧石器时代的原始人类,在此度过了漫长的岁月,留下了丰富的文化遗物、遗迹,还有骨骼。

北京猿人遗址,位于龙骨山半腰一幽深洞穴中,被称为“周口店第一地点”。1921年开始发现,1927年进行系统发掘。1929年,在中国古人类学家、考古学家裴文中先生主持下,于龙骨山发掘出第一颗完整的北京猿人头盖骨化石,震撼了全世界。1953年,在龙骨山脚下,建立古人类遗址博物馆。

军都山

军都山是北京市主要山脉,属燕山山脉,处于燕山山脉和太行山山脉的接合部位,东以古北口与燕山相邻,西界为居庸关,同太行山相对峙。军都山大致呈东西向延伸,长100多公里,宽数十公里,号称北京西北门户。军都山主体由两支山脉构成,北支为海陀山—佛爷岭—卯镇山,南支为燕羽山—凤驼梁—云蒙山。

军都山山名之因,据史料《汉书·地理志》载:“军都县,属于上谷郡。”今昌平区马池口镇有军都故城遗址,又名土城。清代昌平州人王萱龄编纂的《军都考》认为“军都”乃“薰鬻”两字之音转。“浑”“薰”“军”三字之古音相同,“鬻”与“都”两字之古音亦同,故“军都”实为“薰鬻”。“薰鬻” 乃汉人对于北方匈奴的蔑称。《晋书·四夷列传》载:“匈奴地南接燕赵,北暨沙漠,东连九夷,西距六戎。世世自相君臣,不禀中国正朔。夏曰薰鬻,殷曰鬼方,周曰猃狁,汉曰匈奴。”汉武帝之子燕王刘旦东徙匈奴,将其安置燕地,军都(熏鬻、浑都)之名由此而来。

丫髻山

丫髻山,位于平谷区刘店乡北部,因双峰耸立,状如发髻,故名丫髻山。在当地,百姓又称丫髻山为“东大山”。丫髻山海拔361米,丫髻山上的碧霞元君祠为京东著名道观,始建于唐代,鼎盛于元、明、清三朝。据《燕京岁时记》载:“丫髻山碧霞元君庙在京城东北怀柔县界。”

平谷丫髻山娘娘庙。

丫髻山磕头沟原有云岩寺,分上下两寺,始建于辽代,多次重修。上寺建筑在悬崖峭壁上,其规模之大、工程之险,古来罕见。

丫髻山最为盛名的还属丫髻山四月庙会,丫髻山庙会号称华北四大庙会之一。自元代起,丫髻山一直是京城一带人们瞻拜祈祷的圣地。上至皇帝后妃、宗室王爷、达官贵人,下至文人墨客、市民村夫,皆有逛丫髻山庙会的习俗。而庙会期间更是人如潮涌,京、津、鲁、晋、豫等地善男信女纷纷来此进香,每天多达数万人。据《燕京岁时记》载:“每至四月,自初一日起,开庙半月,繁盛亚于妙峰,而山景过之。都人谓之东山。”而据山上康熙五十四年(1715)碑文记载:“每岁孟夏,四方人士会于此者,或辇纸帛,或升香烛,拜叩登山,名为胜会,骈肩叠迹,不可胜计。”

雪山

雪山,原名靴山,位于昌平区南口镇东北部,海拔118米,两边高,中间低,远望状如马靴,故名靴山,后改称雪山。山虽然不高,但因20世纪中后期在此发掘出新石器时代遗址而声名鹊起。

1958年,雪山遗址被发现;1961年,首次被发掘;20世纪80年代初期,再次被发掘。遗址分布在雪山东南的台地上,地势西北高、东南低。整个遗址面积l平方公里,可分为三个时期:早期文化遗址与中原仰韶文化、东北的红山文化有相似之处,距今6000年,陶器以红陶为主;中期属龙山文化范畴,已属于原始社会末期,距今5000年,树轮校正年代距今约5500年。雪山文化遗址文化层的一、二期的社会性质为原始社会阶段,相当于母系氏族社会向父系氏族社会转化时期。雪山文化晚期,近似于夏家店下层文化与中原地区的商文化的遗址,距今4000年左右。雪山遗址的发现与发掘,揭开了昌平地区新石器时代人类生存的序幕,同时也为北京新石器文化谱系提供了标尺性的参照。

牛栏山

牛栏山,又名金牛山,位于北京市顺义区北部,东接下坡屯,东北靠史家口。传说,村北山中洞穴有金牛出没,故名牛栏山。牛栏山最早有人居住的年代已无法考证,20世纪80年代曾于此发现西周青铜器。北魏时牛栏山已有人居住,辽代曾于此设置牛栏山都统领司。

牛栏山地区的饮酒文化,有据可考的历史可追溯到我国3000年以前的西周时期。1982年在牛栏山酒厂附近出土的鼎、觯、爵等八件青铜器皿中,有五件都与酒有关。这些青铜器经有关专家分析推测,应在我国的西周年间。而牛栏山二锅头的酿酒历史可上溯到清朝年间,据《顺义县志》记载:“造酒工:做是工者约百余人(受雇于治内十一家烧锅)。所酿之酒甘洌异常,为平北特产,销售邻县或平市,颇脍炙人口,而尤以牛栏山酒为最著。”

今天的牛栏山。

狐奴山

狐奴山,位于顺义区木林、北小营两乡交界处。顺义置县始于西汉,称狐奴,因置于狐奴山下,故得名。

西汉初年置狐奴县,属古渔阳郡。东汉初,渔阳太守张堪屯兵狐奴,开稻田8000余顷,开北京地区种水稻之先。据《后汉书·张堪传》载:“渔阳太守张堪字君游……击破匈奴于高柳,拜渔阳太守。…… 匈奴尝以万骑入渔阳,堪率数千骑奔击,大破之,郡界以静。乃于狐奴开稻田八千余顷,劝民耕种,以致殷富。百姓歌曰:桑无附枝,麦穗两歧;张公为政,乐不可支。视事八年,匈奴不敢犯塞。”

《水经注》中有“澄而不流曰奴”的说法,因此狐奴山的得名可能与水密切相关。顾炎武《昌平山水记》中载昌平“东北二十五里为狐奴山,《水经注》,水不流曰奴,盖以山前潴泽名也”。

金顶山(琅山)

金顶山(琅山)是座孤零零的山,海拔140.5米,位于石景山区中部。山体由砂、页岩组成,基岩祼露,风化严重,土质贫瘠,植被稀疏。山呈“丫”字形,三个山脊分别向南、东和西北延伸,形成三个海拔为108.9米、120.2米和120米的矮峰。山之北有琅山村、东有琅山苗圃,山北之人称其为琅山(狼山);山南为金顶山村,山南之人称其为金顶山,“金顶山”为晚出名称。

据琅山村北出土明景泰年间锦衣卫百户蒋兴墓志载:“葬于京西狼山之原。”可见狼山之称已有五百年以上的历史。清雍正年间,康亲王崇安(礼王之后),在山南设竖井悬葬,谓之“金井御葬”。当时认为“狼”为不祥之字,遂改为“金井山”,后谐称“金顶山”。为求典雅,村名也以“狼”改为“琅”。狼山为石景山古城村汉代古城的靠山,正对着古城的北门,山顶分布有汉代遗迹。

画眉山

画眉山,位于海淀区温泉镇,山上有远近闻名的黑龙潭及龙王庙。有人称太舟坞村东的一座小山就是画眉山,根据《宸垣识略》记载:“画眉山,由金山口度岭至冷泉村、太舟坞后”,“黑龙潭在画眉山”。

画眉山并不高,山上绿树葱茏,京西著名的黑龙潭和龙王庙就在这里。画眉山上产黑石,质地细腻,《大明一统志》中说:“宛平县产石,黑色而性不坚,磨之如墨。金时宫人多以画眉,名曰眉石,亦称黛石。”《帝京景物略》也记载:画眉山“产石,墨色,浮质而腻理,入金宫为眉石,亦曰黛石也”。金朝时曾采黛石为宫女画眉,故此山被称作画眉山。据红学家分析,当年曹雪芹给林黛玉取名,也是受了画眉石的启发。

海淀区温泉镇黑龙潭龙王庙。

显龙山

显龙山,是大西山余脉的一座小山丘,位于北京西郊的温泉镇温泉村,海拔仅102米,传说大西山是一条龙,此处是龙头,因而这里又被叫作龙头山。山上曾有采石场,因此也曾被称为堂子山。

海淀区温泉村原称石窝村,村旁显龙山是明代采石场,山上留有摩崖石刻众多。一幅刻于500年前的明洪武年间,正文:“左护卫前所卤下石堂,洪武二十七年”,落款:“高手石匠五十名开山”。另一幅刻于明正统十年(1445),共二行“山神大王”“刻石将军”,是研究古代石工的实物资料。

沿显龙山小路向上攀爬,不远处便是京西最大的摩崖石刻“水流云在”,为英敛之先生于1912年携妻儿来温泉探亲时写下,并请人镌刻于此,取自杜甫诗“水流心不竞,云在意俱迟”之意。

冯玉祥在此建辛亥滦州革命先烈纪念园,留下大型摩崖石刻,内容为《礼记·礼运篇》“大道之行,天下为公”的一段文字。在山的顶端是一座七层纪念塔,塔座阳面刻冯玉祥题“精神不死”,阴面刻“浩气长存”。

作者丨王洪波等

摘编丨安也

编辑丨王青

导语部分校对丨危卓

来源:新京报

,