11月,首届安徽省古籍修复技艺大赛开赛,来自安徽全省7个古籍公藏单位的修复人员参加比赛。此次大赛设有破损古籍制定修复方案、修补一张破损书叶、装订一册线装书3个比赛项目,内容涵盖了古籍修复工作的基本流程,既考查了修复师对修复工作的整体策划能力,又考验了在修复工作中的独立动手能力。

2.古籍修复技艺有了专属博物馆

作为2019年古籍修复技艺方面的重要成果,洛带·艺匠古籍文献修复博物馆可谓“压轴出场”。这是目前国内第一家以展示纸质文献修复技艺为主题的文化场馆,坐落于成都市龙泉驿区洛带镇下街50—54号1、2、3层,共1100平方米,藏(展)品500余件,属民办非国有博物馆,免费向公众开放。该博物馆还为纸质文化修复师提供了更加优质的工作环境。博物馆一楼为综合展示厅和游客接待中心,二楼为核心展陈区和传拓体验区,三楼主要为善本古籍、古字画、碑帖、档案、票据等纸(绢、布)质文物修复体验区,修复师可现场作修复示范等。

3.文物保护创新研究院成立

11月12日,在复旦大学中华古籍保护研究院成立5周年之际,复旦大学文物保护创新研究院正式挂牌。在“让文物活起来”的机遇发展期,复旦大学以“人才培养机制创新、科研机制创新、成果转化机制创新”为抓手,在中华古籍保护研究院的基础上,与政府、企业、文物与博物馆界以及社会力量合作,在探索建立文物服务业、文物衍生产业的产学研结合平台方面迈出步伐。古籍保护与文物保护的融合发展开始起步。

四个趋势稳定发展

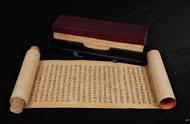

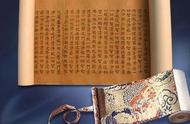

1.古籍普查不断涌现新发现,古籍利用迅速跟进

自“2007年中华古籍保护计划”实施以来,古籍普查工作成效卓著,截至2019年11月,全国已有24个省区市完成古籍普查登记工作,古籍普查完成总量260余万部另1.8万函,2315家收藏单位完成古籍普查登记工作。让人惊喜的是,在这个过程中还涌现了不少新发现,其中,西藏罗布林卡古籍普查新发现9函完好孤本,孔子博物馆发现《乾隆御定石经》初拓本,中国民族图书馆新发现一部元大都刻本,等等。