伊斯兰历法与公历对照

第三种历法是阴阳合历,简单理解就是综合了太阳和月亮的周期运动而制定的历法,而我们的农历就是一种阴阳合历。

这种历法既要考虑月相的符合,即新年在初一,满月在十五,又要让一年的长度在365天多一些。因此必须同时容纳阳历和阴历两种成分,这样就会比这两种历法更加复杂。在我国历史上先后出现过百余部历法,都属于阴阳合历,这在世界上的其他古文明中是没有的。

一个月的月相变化

在我们的农历中,其阳历部分包含了24节气来对应太阳在黄道上的周年视运动,通过用24个节气来反应太阳的不同位置,比如夏至就是公历的6月21日,而冬至就是12月21日,无论是24节气还是公历,因为都是以太阳视运动为基础的,所以24节气在公历中的日子才会如此固定。

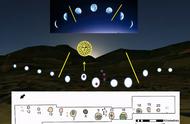

24节气

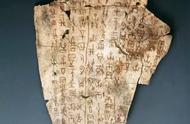

在先秦时期,已经逐渐出现了节气的称谓和描述,比如冬夏至和春秋分应该是最早出现的节气,而完整的24节气出现在汉代《淮南子·天文训》中“两维之间,九十一度十六分度之五而升,日行一度,十五日为一节,以生二十四时之变。斗指子则冬至,音比黄钟。加十五日指癸则小寒,音比应钟。加十五日指丑是大寒,音比无射……加十五日指亥则小雪,音比无射。加十五日指壬则大雪,音比应钟。加十五日指子,故曰阳生于子,阴生于午。阳生于子,故十一月日冬至,鹊始加巢,人气钟首。阴生于午, 故五月为小刑,荠麦亭历枯,冬生草木必死。”

《淮南子·天文训》

24节气是先民对物候的观察记录发展而来的,因为每年的物候变化正是地球周年绕日公转造成的,所以物候变化与太阳周年视运动是对应的。在传世历法中,每逢列有24节气表时,常将“七十二候”与之对应,附于每节气之下,每气三候,这明显提示了24节气的来源与先民的物候观察大有关系。