进入清代后“台阁体”所指的体裁扩展到了诗歌领域。

《钦定四库全书总目》卷 169“提要”中高启的《凫藻集》说: “( 高) 启……古文则不甚著名,然生于元末距宋未远,犹有前辈轨度,非洪、宣以后,渐流为肤廓冗沓,号台阁体者。”

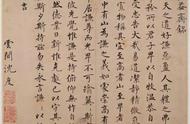

由此可以看出,明代及之前的馆阁体和台阁虽然在体裁上有所区别,但都是指文章而非字体风格。“馆阁体”真正被用来特指字体风格的则是在清代,盛行也是在清代。

《辞海》解释馆阁体: 清代科举取士,考卷的字,要求写得乌黑、光洁、方正,大小一律。

- 清代前期

如康雍乾时期的张照,被乾隆评价为超越米芾、董其昌直追王羲之的书法家。

书有米之雄,而无米之略。

复有董之整,而无董之弱。

羲之後一人,舍照谁能若。

即今观其迹,宛似成於昨,

精神贯注深,非人所能学。

- 清代中期

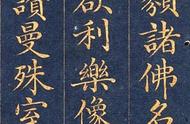

如成亲王永瑆,他的书法早期学赵孟俯,后期学欧阳询,然后博涉百家, 兼工各体。杨翰《 息柯杂 著 》评论:

治晋斋,素未究心,但知其从赵承旨,上溯欧阳率更,虽涉诸家,终不离两家宗旨集卷随临, 竟有脱尽盯畦,不似本家笔意者。 篆隶亦有法度盖书非一时, 临非一家,不甚经意,而精神所寄,一 一 浑足,此无意之胜于有意也。

- 清代晚期

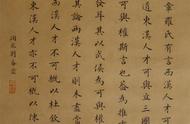

如翁同龠禾、陆润庠、曹鸿勋、刘春霖、黄自元。这里得单独提一下黄自元,它对前人书法结构的总结对后世学书法有着重要的贡献。

黄敬舆先生以书名海内,推何子贞先生后第一”,“数十年来,碑碣之文,祝颂之作,皆得以先生书为荣,零缣片纸,人争藏弃,或诡冒模龚以弋厚利,虽穷荒鲰孺,无不知有黄先生书者。