托尔斯泰说:「幸福的家庭都一样,不幸的家庭各有各自的不幸。」这句话听起来像鸡汤,实际上这句话却暗合博弈论的纳什均衡。

幸福的家庭确实都一样:家境小康,夫妻两人平时能互相体谅,相敬如宾,有一定共同爱好(包括带孩子),有基本共识,没有重大分歧,关键时候也能相互扶持。确实基本都是这个模式。

而不幸的家庭往往理由千奇百怪,一套四库全书的体量可能都收集不完。

然而问题来了:为什么在爱情问题上,幸福者少,不幸者多?

今天我来试着解读一下。

我们先把问题模型化:假设小勇和小霞是一对情侣,他们平时努力工作,只有周末可以在一起做点喜欢的事情。然而有一天,两人出现了分歧:这个周末刚好赶上世界杯半决赛,小勇最喜欢的意大利队要对阵西班牙队,生死一线;而这个周末刚好是小霞的爱豆在他们城市开演唱会,两边撞车了。请问这个时候,他们该如何取舍?

我们按照幸福程度打分:共同行动得2分,没能共同行动得0分。看了自己喜欢的内容加1分,没看到自己喜欢的表演减1分。会得到四种情况:

1、两人都看球,小勇幸福指数2 1=3分,小霞因为和小勇在一起,2-1=1分。双方共得4分。

2、两人都看爱豆,结果一样,只是调换一下。

3、俩人各看各的,没能在一起,都得1分,总分为2分。

4、两人较上劲了,小霞去看了足球,小勇去看了爱豆,各自0-1得-1分,总计-2分。

很显然,幸福指数最高的结果是有一方作出让步,去看对方喜欢的表演。至于谁让步,这是两个人之间的事情。

考虑到两人是长期相处,不是一次性博弈,所以最好的结果是这次一方让步,下次另一方让步,双方各让一次,这样就能达成进一步的均衡。这种结果在博弈论上叫做纳什均衡,是双方基于利己的动机出发共同行动能取得的最好结果。

顺带说:很多人不理解孩子对家庭的意义,其实孩子就是一个共同行动的对象,而且还天然带有利己的动机。

【决策分析】

正如托翁笔下的「幸福家庭」,懂得幸福的情侣最后都能找到纳什均衡方案。然而大家可能也意识到了:这种均衡在生活中并不是常态,经常出现的结果是另外两种累退的情况,而且理由五花八门。

比如说第3种情况:各看各的,没能共同行动。

如前述,纳什均衡有两个前提:基于利己的动机、共同行动。这种情况显然是把利己完全放大,牺牲了共同行动。没有共同行动,情侣关系的存在就不必要了。两个人在一起不能增加幸福感,那就不如各玩各的。

现在互联网上很多关于两性的争吵都是从这块来的。为什么我要为了你牺牲我自己?为什么我不能追求让我最high的结果?

还有一种情况:双方已经意识到最佳方案,但就是无法博弈出谁来让步,最后还是各玩各的,退回到不如不在一起的象限。

让情侣双方不肯让步的理由千奇百怪:有经济上的,有三观上的,有原生家庭原因,也有纯粹性格原因。甚至会因为谁让步的问题扯出二人关系当中隐藏的深层矛盾。由于社会是复杂的,这就导致这些矛盾被扯进来之后,二人的不幸变得五花八门,丑态百出。

这就回答了前面的问题:为什么不幸的家庭各有各自的不幸,因为在第三种情况里牵扯了太多的东西。像《奋斗》这样的爱情悲剧往往比甜宠剧更为深刻,因为他们不幸的背后往往还裹挟着家庭、社会乃至文化问题。

我们再来看那第4种情况:双方分别去看了对方的那场。这是一种最差的结果,总计-2分。

千万不要觉得这种情况不会出现,现实生活中有很多作男作女就很有可能搞出这种局面来,他们追求的是让对方不爽,相爱相*,只要能达到「作」的效果,什么都有可能。电影《消失的爱人》讲的就是这么个故事。

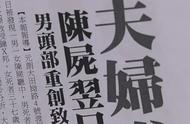

《消失的爱人》剧照

当然,还有一种特殊情况,就是小说《麦琪的礼物》讲的故事,它也是属于第4种局面。

这篇文章我们在中学教材里都学过,它是美国短篇大师欧·亨利的杰作。

故事里的小夫妻德拉、杰姆生活比较拮据,为了给对方准备一份圣诞节礼物,他们卖掉了自己最珍贵的东西。杰姆卖掉了祖传的金表,给德拉买了一把梳子。德拉则剪掉了珍贵的长发,给杰姆买了个表链。双方都为对方作出了巨大牺牲,但换来的结果却是礼物变得毫无意义了。

这不就是第4种情况吗?双方博弈出了累退的最差结局。

当然,欧·亨利说:「让我们对现今的聪明人说最后一句话,在一切馈赠礼品的人当中,那两个人是最聪明的。在一切馈赠又接收礼品的人当中,像他们两个这样的人也是最聪明的。无论在任何地方,他们都是最聪明的人。」

这句话在文学里是对的,每次读这段我都会热泪盈眶。但在现实当中有必要再讨论一下。

依然是纳什均衡的两个前提:基于利己的目标、共同行动。很显然,欧·亨利认为「基于利己的目标」都是些所谓的「聪明人」,这些「聪明人」应该好好跟德拉、杰姆学一学:他们完全无私,一切为对方着想,放弃了自己最宝贵的东西,虽然博弈出了最差结局,但他们收获了爱情。你们这些聪明人虽然实现了利己,但是丢掉了幸福。

欧·亨利说的对吗?

单读《麦琪的礼物》,我们能感觉到这一篇他在努力表达「相濡以沫」,但我读过欧·亨利的几乎所有短篇,其实这篇也符合他一贯的主题:贫贱夫妻百事哀。

试想,如果德拉和杰姆不必卖出他们最宝贵的东西,他们的爱情会因此打折吗?如果不会,这阴差阳错还不是贫穷造成的?或者,如果他们只是随便买了一个对方并不需要的礼物,是否双方又会陷入争吵?

在现实当中,因为贫穷导致幸福指数大打折扣的案例太多了,以至于贫穷之中依然不离不弃的故事都能在「感动中国」上得奖。

更常见的是,老张夫妻俩吵了一辈子架,后来有段时间,邻居发现老张家里再也没传来吵架声,原来是老张买彩票中了头奖。

【心法提炼】

很多人都觉得经济学比较市侩,连基础假设都是「人是理性利己的」,听着就让人讨厌。

然而这是对经济学最无聊的污蔑。经济学的基础假设是:人会基于利己的目标选择最优行动方案。就像前述案例,如果一方让步能换来双方的幸福指数大为提升,这就是最好的结果,既实现了利己,又实现了双方幸福的累进。谁说只有自私自利才是最好的方案?

经济学是一门向前看(而不是向钱看)的学问,它研究的对象是如何立足于目标作出最好的选择。换言之,像雷锋同志一样完全无私,他也需要作出做好的选择。很多人完全没有雷锋同志的智慧,经常做些看似不利己实则造成了两败俱伤的事情。

记得小时候看过一个电视剧,有个富豪说:「损人不利己的事我从来不做。」有人反问他:「那损人利己的事呢?」

这里面「利己」说的是目标,「损人」说的是手段。在经济学里,目标是可以替换的,可以利己,也可以利他,关键在于那手段是不是个最优解。而纳什均衡就是个典型的「不损人还能利大家」的选项。

正所谓「清官难断家务事」。「清官」是个目标,代表一种道德向善的追求。「断家务事」则是手段,需要找到双方各自的角色,各自的诉求,还得帮他们找到共同行动的方案,这实在太难了。

就像TVB电视剧《法证先锋III》里的法医布sir和他妻子Eva。Eva是位成功的女律师,家里女儿也是她来带。但布sir竟然因为Eva接了他不喜欢的案子要离婚,更悲惨的是,试图挽回爱情的Eva还把命给赔上了。虽然布sir是这部戏伟光正的大男主,但满屏弹幕都是对渣男的谴责之声,颇为Eva所不值。

在这个意义上,爱情是场修行,我们在爱情上也要做个「聪明人」,扮演好自己的角色,寻找共同行动的最优解。或许布sir应该在工作之余多学学博弈论,这么聪明的脑袋,怎么就想不出一个实现累进的解决方案呢?

* 本号长期专注解读古今中西的关键决策对话,并提炼心法。领域不限于史书、传记、小说、电影,涉及商业、职场、生活、历史大事。

,