除此之外,还有“不出局7天对赌计划”、“一修读书”、“齐俊杰的财经读书圈”……等一大波读书会如雨后春笋般成长起来,它们肯定没有“得到App”们拥有那么大的流量,但却活得很好,因为它们都基于具体场景提供了真实的解决方案。

读书会赛道拥挤本来就是个伪命题,结合不同垂直领域、不同学习方式、不同商业模式,目前还有大量待挖掘的机会。毕竟,中国有14亿人,连淘宝都在做下沉市场,持续增长,你怎么能说读书会的市场空间没有了?

2019年春节淘宝在央视投放的TVC

2019 年知识付费进入下半场,读书会这个品类成为流量最好的承接载体,无论是内容、形式、线上还是线下,都应该被所有知识付费领域从业者高度重视。

下面我将结合 2019 年互联网大趋势,从“读书会存在的必然性”、“读书会用户增长模型”和“1~3年读书会爆发增长点预测”这3个方面跟大家探讨读书会知识付费产品的可能性。

一、读书会存在的必然性

从非严格的定义上讲,老一辈喜欢的“评书”可以看作读书会1.0版本,单田芳等老艺术家通过自己的演绎,让普通人通过“听”的方式快速读完一本书,降低获取知识的门槛,直到现在还有大量拥簇。不难看书,听书这种产品是经过时间考验的靠谱产品。

从小到大,我们一直被灌输“开卷有益”的思想,甭管你看不看得懂,拿起书来你就是好样的。

进入移动互联网时代后,我们获取书籍的方式越来越多元,纸质书、Kindle、各种各样的读书App,但读书的时间却越来越少,不少人都经历过“买书如山倒,读书如抽丝”的无奈。

没时间读书,没兴趣读书,买回去发现根本看不懂(类似霍金《时间简史》这类书,阅读门槛极高),加之这两年鼓吹的“知识焦虑”,读书会产品老师爆红,模式基本一致,即由一本大咖领读一本书,凝练书中知识点并输出20~50分钟的音频。为读者节约时间,降低阅读壁垒,经过这两年的发展,读书会已经成为了一个被验证可行的商业模式。

而且读书会产品的边际成本趋近于0,给1个人讲和给1万个人讲,成本基本不变。而且也没有所谓的库存,产品没有过期一说,什么物流压力也不存在,产品的生产者可以通过出售年卡的模式快速回笼资金,进行下一轮生产,对于知识生产商来说,也是一门好生意。

二、读书会的用户增长模型

通过拆解市面上成熟的读书会产品,我发现用户增长模型万变不离其宗,基本点都围绕着拉新、老带新、活动策略、积分体系和线上线下联动几个方面进行。

下面我将展开具体分析:

1. 新用户免费体验/超低价免费体验卡

读书会同一般的知识付费一样,属于体验型产品,内容到底怎么样,听听才知道。现在有很多垂直公众号,比如财经、母婴、亲子都开设了自己的读书会,在内容生产前期,由于内容储备不足,可采用每本书前几节免费试听的策略,让用户先体验再引导付费。

在内容生产中期,内容逐渐充实后,每个分类提供3~5个爆款产品让新用户免费试听;在内容生产中后期,内容已有一定的沉淀,产品对拉新有更大的需求,可采用新用户全场免费7天试听,或者是付出极低的成本,比如1毛钱购买VIP体验卡(试用7天),让用户充分体验后再做消费决策。

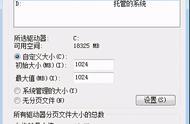

得到1毛钱免费体验VIP

2. 老带新

读书会产品和一般知识付费在属性上还是有很多不同的。

读书目前看来还是一件比较私人化的事情,所以你很难看到市面上有拼团购买读书会的活动,在大家意识层面,读书更像是一种自我内向化成长,并不需要去朋友圈大肆张扬,我今天又读了多少本书。

2018 年是裂变元年,大量知识付费服务商依靠“分销即时到账”的策略,在朋友圈收割大波流量。目光所及,读书会产品鲜少参与,还是同样的问题,读书会和一般知识付费在属性上有很多不同,购买读书会的人往往倾向于长线投资,更看重其中的获得体验。

如果你让他转发到朋友圈即可获得“**元”,他或许会说:“这钱我不要,你还不如送我两本书呢”(采自樊登读书会用户真实案例)

参与读书会的人,如果听到一本特别好的书,首先会有沉浸感然后会产生分享欲,想和好友分享此刻认知被刷新的体验,在这个环节上可以设置一个“利他 利己”的小动作,如把“本书分享给好友一起听,你和好友都将获得额外7天会员期”。

当拥有了第一批用户时,作为产品者你要思考如何制造病毒循环,即让用户给你带来用户,在这十几年中我觉得做的最好的莫过于Airbnb,新用户在收到朋友邀请注册其网站时,上面的文案清楚的写着“你的朋友Jason为你的首次Airbnb之旅送上25美金,这将会是你最好的旅行,你要感谢你的朋友”。