认知,很简单,就是具备看清楚规则和看穿真相的能力。

规则,来源于人类历史上无数不同的权力体,他们用之以形成管理和监督手段。真相,则是隐藏在规则后面的权力体最终要达成的目的。

要做到这两点,并不容易,因为,历史太过悠久,更迭太过繁复,障眼法也确实多,但是,有一点是共通的,就是一切的规则也好、文化也罢,其中都能找到规训和惩罚这两种东西。

不得不说,人类历史的发展,基本都是在规训与惩罚中逐步前进的。法国著名思想家米歇尔·福柯,在《规训与惩罚》一书中,就把惩罚权力的历史分为了三个阶段:

第一个阶段:中世纪末和“旧制度”时期作为王权武器的酷刑。

第二个阶段:18世纪末,包括法国大革命时期人道主义的“再现”式惩罚。

第三个阶段:19世纪开始,使用现代规训技术的监狱和普遍化的监视。

因人类的私欲是相通的,因此,这种规训和惩罚的模式,大致也是差不多。

认知开悟的标志之一,必须是了然世间规则。

所谓世间规则,就是不同生产力条件下,所能达到的分配规则,以及为辅助这种规则的通行,所产生的意识形态。

可以说,大部分的主流意识形态,都是规训而来的。既然是规训,就是有一方倡导,并通过一定的手段,强化到另一方,并成为某种行为意识的指令。比如清一代对朱注版四书五经的推崇,与读书人的奴性是从哪里来的,大概也是有历史性关联的。

之所以说春秋战国是礼崩乐坏的时期,是因为周一代的权力体系崩坏了,才有所谓的与之匹配的礼乐崩毁。而春秋战国之所以能百家争鸣,智慧纷呈,就是因为没有一个稳定的强大的有规训和惩罚体系的权力体在那里。

在没有强悍的规训与惩罚的环境里,人的自由度达到空前,思想极度活跃,才能有各种可能的生音。

毕竟孔子被鲁国驱逐了,还能周游列国去讲他的大道。

不明白这个世间法,就相当于一个人没有了最后的落脚点,无论在世道上混成什么样,他仍然是芸芸众生,顶多就是个投机分子,或者是幸运吃到了时代的红利。但是,这种功业,大概率长久不得,毕竟时代在变,规则就得跟着变。

因此,认知开悟,其实是对世间法的清醒觉悟。

只有自己觉到了,悟到了,那才是真正的认知。要不然,就是以讹传讹,照样是被规训的那一个。

认识了世间法,就算是初得“世间道”。得“道”,而能“用”,便是开悟。

有人说《道德经》看懂了,也没啥用。没关系,毕竟历史上研究《道德经》的人真是多如牛毛,不乏大家名人。说《道德经》是养生的有,说帝王学的有,说营销学的有。其实这些都不用管。只要知道《道德经》,是要求读懂的人,一定要能“用”,这才是根本。

用,是什么?

就是把真理用到实践上,并促成积极的结果。如果不知“用”,那就只能算是思想的巨人,比如历史上无数的隐士,他们悟道了,但是没有入世为用,这就是只得了道。

之所以说,道家是既可以出世又可以入世,就是讲究“体”与“用”并重。而不似儒家,是非得要入世的。说白了,后来的儒家,就是被规训出来的。被规训得越深,很大程度上,奴性就越重。

只有懂得“用”,才能真正进入“以出世的心,做入世的功业”的境界。

老子说“洼则盈”,才能“是以上得地而民知富,上失地而民知贫。”只有老百姓有地有饭吃,过上了富足的生活,那么,有外敌来侵犯的时候,老百姓会第一时间一起起来对抗外敌。

就像大夫栾枝对晋文公说:“地广而不平,人将平之;财聚而不散,人将争之。”是一样的道理。

也就是说,得道之人,懂得“用”,那就不需要太多的规训和惩罚了,也不会被更多地规训到丧失思考能力。

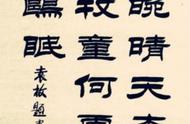

袁世凯的第二个儿子袁克文有一句诗,写得很好,“山泉绕屋知深浅”。

本意是劝袁世凯不要去做皇帝,毕竟天时地利人和都不行。

只是世人多贪嗔,袁世凯终究也不是人家评价的如曹操一般的行径,终究与曹操差了好多个等级。

毕竟,能够吟出“白骨露於野,千里无鸡鸣”的人,始终是入了世道,而又有觉悟的人。

,