图片来源于网络

“人之初,性本善,性相近,习相远”是《三字经》的开篇,告诉我们人刚出生的时候本性都是善良的,并且性情基本相同,后天的环境和学习使得大家的行为习惯和性格出现偏差,从而成为很多个不一样的个体。

那么人的本性到底是善还是恶呢?真的如《三字经》说的那样吗?

在长达五千年的中华文化中,我们的先祖将人性的善恶进行了不同的阐述,最后归纳出三种不同的观点。“性善论”、“性恶论”、“性不善不恶论”。

孟子有云:“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之”。孟子认为人皆有不忍之心,因为人心向善,人性本善。孟子说水分上下,人性分善恶。水向下流,人性是善的。水向上流是外力引导的结果,人性变坏是因为受了外界的影响。水向上流不是水性,人变坏也不是人性。所以孟子说人性是善的,干坏事不是本身素质的问题,而是外界引诱的结果。

孟子举例说有人看到小孩子落水了想要去救他,不是因为要跟他的父母产生联系,去讨好他的父母家人,而是这个人的本性向善使然。 我们经常在新闻上看到谁谁奋不顾身救了落水的孩童,甚至有的人以牺牲自己的性命为代价去营救别人。我相信在他跳入水中去救人的时候,想的是尽快把这个落水的人救上来,而不是说希望通过营救他获得一些什么。这一点与孟子的观点相吻合。

图片来源于网络

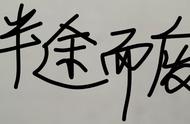

荀子说:“人之初 ,性本恶,其善者伪也。今人之性,生而有好利焉,顺是,故争夺生而辞让亡焉;生而有疾恶焉,顺是,故残贼生而忠信亡焉;生而有耳目之欲,有好声色焉,顺是,故淫乱生而礼义文理亡焉。”

大意是:人的本性,一生下来就有喜欢财利之心,依顺这种人性,所以争抢掠夺就产生而推辞谦让就消失了;一生下来就有妒忌憎恨的心理,依顺这种人性,所以残*陷害就产生而忠诚守信就消失了。一生下来就有耳朵、眼睛的贪欲,有喜欢音乐、美色的本能,依顺这种人性,所以淫荡混乱就产生而礼义法度就消失了。

根据荀子的这种说法,我们可以看看出生不久的小孩子,他们想要某样东西的时候就哭闹着想要得到,甚至去跟人抢夺。是我们成年人教给他别人的东西不能去抢,要靠自己去获取。而嫉妒憎恨这样的心理似乎也是天生的,不是后天习得得,我们看到别人比自己优秀,心理会很不舒服,是后天的学习告诉我们要努力去追赶别人脚步,让自己同样变得优秀,而不是一味地嫉妒憎恨别人。那么荀子的“性恶论”不无道理,虽然与孟子的“性善论”相违背,但是他也强调了后天学习的重要性,这一点与孟子的说法一致。

图片来源于网络

战国时告子说“性犹湍水也。决诸东方则东流,决诸西方则西流。人性之无分于善不善也,犹水之无分于东西也。”认为人性与生俱来,只有求生存和生殖两种*,人性就像水一样,你向东引,它就向东流,你向西引,它就向西流。水不分东西,人性没有善恶。

告子又说:所谓仁义,人性中本来没有,都是后天习得的。人性就像自然生成的柳条,柳条经过加工可以编成筐。而人性是经过教育才可以变善。如果说人性生而是善的,那就是把自然而生的柳条与后天加工的柳条编成的筐混淆了。

图片来源于网络

无论是“性善论”、“性恶论”还是“性不善不恶论”,他们都强调了后天学习与环境的重要性。无论我们生而是恶亦或是善,或者生而无知,通过后天的正确引导,都是可以向善的。

,