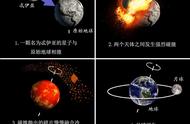

大碰撞说(Giant Impact Theory)

目前科学界最广泛接受的是大碰撞说,该理论认为,大约45亿年前,在地球诞生的最初阶段,一颗约火星大小名为忒伊亚(Theia,意为神话中月神的母亲)的星子与原始地球发生了猛烈的碰撞,碰撞抛出的碎片在地球轨道附近重新融合冷凝形成了现在的月球。

关于月球起源的大碰撞说示意图 │ 图源:改自网络

支持大碰撞理论的主要证据有:

月球公转和地球自转方向相同;

月球的同位素组成(如氧、钛、铬和钨等)和地球高度一致,与其他行星明显不同;

大部分月壳由斜长岩组成,这表示月球曾经拥有全球岩浆洋,发生了分异结晶(请想象当时的月球是一个熔融的火球,逐渐冷却固结下来);

月球亏损挥发性元素和轻元素,推断这些元素在极端高温条件下因气化而逃逸了;

月球内部拥有较小的铁核且月球平均密度比地球低,因此月球可能是由碰撞后抛射出去的“较轻”的物质融合形成的,撞击体“较重”的核心下沉与地球的核心合并,成为了现在的地球核心。

尽管大碰撞理论也面临着一些质疑和挑战,出现了所谓的“同位素危机”(根据经典碰撞模型,形成月球的72%-88%物质来源于碰撞体Theia,它与地球的氧同位素完全一致的概率很低,这与目前的月球观测事实相悖),但这个理论是目前能解释最多月球观测事实的假说,也是科学界现在最主流的月球诞生理论。同时也出现了一些修正后的大碰撞理论或者与大碰撞理论相关的模型如核-核融合大碰撞模型、星巢模型、撞击-逃逸模型、撞击再平衡模型、高速冰质类冥行星撞击模型、多次撞击成月模型以及原地球高旋转撞击模型等。

各假说与观测事实的吻合度

因此,月球既不是地球的“孩子”,也不是地球的“俘虏”,更不是地球的“小妹”。在太阳系早期,行星际环境动荡不安,月球和地球可谓“相逢乱世”,然而“只是因为在人群中多看了你一眼”,便如飞蛾扑火般相撞入怀,从此与地球你中有我,我中有你,彼此形成了一个相互独立,却又密不可分的命运共同体。这对太阳系最深情的“伴侣”,此后45亿年默默守护在对方身边,不离不弃,在浩瀚的宇宙里成为彼此的唯一。

来源:中国科学院紫金山天文台

,