战国诸侯

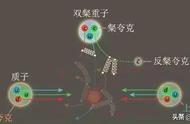

中国古代的“质子”,也就是人质的意思,通常是由王室的男性成员“公子”担任,抵达他国作为政治互信的象征和筹码。质子主要出现在先秦时期,各个诸侯国在混战的过程中,时不时需要质子作为结盟或停战的信物。

然而“春秋无义战”,诸侯国出尔反尔、撕毁联盟是很常见的事情。这种情况下,*掉“质子”就是一个合理“泄愤”的选择。此时,可怜的质子就像一个被抛弃的棋子。但是,质子就一定是被舍弃的“信物”吗?质子的真正作用是什么呢?

一、质子的由来1、质子的出现

公元前720年,周平王见郑庄公久不来朝,打算分权给虢公,郑庄公怨恨周平王。周平王说“没有的事。”于是周王、郑国交换人质证明互信:周平王的儿子狐在郑国做人质,郑庄公的儿子忽留在周王室做人质。周郑二国交换人质以后,郑庄公继续留在朝廷辅政。此事被称为“周郑交质”,是质子的起源。此事是“天子衰微”“礼乐崩坏”的标志,是春秋时期的大事件,也使得郑国的地位大幅上升。

为什么这件事代表“天子衰微”呢?这是因为,周平王是天子,是中国的君主,而郑庄公只是他手下的一个诸侯。在西周的礼仪当中,诸侯为天子效力是理所当然、不容置疑的事情。但到了春秋时期,周平王身为天子居然需要交换人质,才能号令郑庄公——这还哪有一点“君臣之礼”?天子号令不动诸侯,显然是“天子衰微”了。

周王室

2、质子成为“信物”

整个春秋时期,只有六次交换质子的记载。而到了战国时期,交换质子的风气开始兴盛起来。交换质子作为停战协议的条件、抵押品,或者结盟的信物,是最常见的用法。质子多为诸侯国太子或王子、公子。

公主是不会作为质子来使用的,一般公主到他国都用于联姻。实际上,当时的公主结婚时嫁给他国的王子、公子是正常现象,不一定都有政治作用。质子则不同,必须选择天子或诸侯国王室的男性继承人,因为只有这样才能够对他国进行一定程度的威胁——“你开战我就*你儿子”,在重男轻女的社会,这话还是有一定效果的。

基于这种情况,质子的处境一般是不如嫁入他国的公主的。各国也不傻,都会尽量选择敌国比较有价值的王子、公子做为质子。其中也不乏当了质子之后回国继位的公子,例如楚考烈王、秦孝文王、秦庄襄王(异人)等。尽管如此,从历史的实际情况来看,这种保障的作用并不大——各国都不会因为一个质子而牺牲自己国家的利益。君子曰:“信不由衷,质无益也。”没有信义,质子就没有任何用处。

二、质子的政治作用1、质子“弃子”

历史无数次证明,王室继承人的血缘关系,在各国诸侯的野心面前,是真的一文不值。质子当中不乏客死他乡、身首异处之人,史书上却鲜有记载,似乎不值得为这些失败者写书。甚至还有比*死质子更残忍的例子:楚考烈王曾在秦国为质子,并且他娶了秦昭王的女儿为妻;后来楚考烈王叛逃回国继位,秦昭王非常生气,便残忍地*死了楚考烈王的夫人,也就是他唯一的女儿。

为什么一国王子、公子,竟然会被当做弃子呢?这和当时各国野蛮的军阀政治是分不开的。春秋战国时期,各诸侯国之间的关系已经是完全不同的国家,中国当时名义上还是一个国家,但其实已经陷入事实上的分裂。西周诸侯国及泛诸侯国共一千二百个,在春秋时期它们开始不断互相吞并、兼并,到了战国末期,只剩下七个大国和数个小国。

互相攻伐

归根结底,当时,土地是至关重要的战略、经济资源,而生产力的低下,使得各国必须要掠夺土地和人口才能维持巨大的战争消耗,而越是掠夺,需要消耗的资源就越多,所以更需要掠夺——这是一个恶性循环。所以,尤其是战国时期,各国发动战争的首要目标并不是争夺最高权力,而是在争夺匮乏的自然资源。土地这种自然资源,是各个诸侯国能够存活下来的唯一保障。

所以,这样看就很清楚了,对于各国的诸侯来讲,一个儿子或者兄弟并不能和国家存亡相提并论。诸侯们只有手握土地才能发动战争,从而保证本国的地位和手中的权力。亡国之君过得不见得比奴隶强。这种情况下,一个质子如果不能换得土地,那要他还有何用?实际上,楚考烈王没能阻止秦国攻打楚国,异人也没能阻止秦国进攻长平,质子“止战”的效力,基本接近于零。

2、最复杂的一位质子

《战国策》的名篇《触龙说赵太后》一文,似乎暗示“交换质子可以停止战争”。当时,赵国赵惠文王去世,而新登基的赵孝成王年幼,所以赵太后“垂帘听政”。此时秦国打来,赵太后听从触龙的建议,令长安君为质子,停止了这场战争。

不过,长安君为质子,并非停止了战争。《触龙说赵太后》一文与史实略有不符。《战国策》毕竟是后人所做,《触龙说赵太后》一文的创作时间,和此事发生的时间相差二百多年,如同今日之人描写乾隆年间的事件,其真实性可想而知。文中不乏美化洗白、便于政治宣传的嫌疑。实际的情况,则更为复杂,其含义也更为深远。

- 不符史实的“止战之术”

首先,《触龙说赵太后》中的事件发生在前265年,是长平之战之前,此时的赵国不仅不弱于秦国,且军力、人口、存粮都大于秦国。并且在前269年的阏与之战中,赵奢率领9万赵国军队将秦国胡伤、白起率领的数十万秦军击败,是历史上著名的以少胜多的战役。所以,此时的赵国交换质子的行为,和“停止战争”毫无关系——倘若真打起来,此时的秦国也未必是赵国的对手。