如果经济处于平衡状态,我们有稳态方程

A = A/2 B

B = A/2

其中 A 和 B 分别代表每个部门的金额。第二个方程告诉我们,在均衡中,部门A的钱是部门B的两倍,因此部门A占经济的三分之二。看看吧:如果我有两个豆子,而你只有一个,我把一半的豆子给你,同时你把所有的豆子都给我,我们就回到了我们开始的地方。

如果我们有一个稍大的模型,有更多的部门,我们可能会使用高斯消元法Gaussian elimination(又名方程术)来推导出它们的相对大小。但莱昂蒂夫的美国经济模型有500个部门——远远超出了方程术黄金时代最熟练的行家的能力。幸运的是,莱昂蒂夫有一个好主意,大量的数据(由美国劳工统计局提供),以及最先进的计算能力(由哈佛大学的Mark II计算机提供)。

让我们回到我们漂亮的玩具经济学,让它不处于平衡状态。代替稳态方程

A = A/2 B

B = A/2

我们现在有了进化方程

A' = A/2 B

B' = A/2

其中 A、B 是一年中行业的规模,A'、B' 是下一年这些行业的规模。我们再过几年重复这个过程

A'' = A'/2 B'

B'' = A'/2

继续如此下去。会发生什么?

你可以试试:如果 (a,b) = (1,0) 那么 (A',B'), (A'',B'') 等等,就分别是(1/2,1/2),(3/4,1/4)(5/8,3/8),(11/16,5/16)等,收敛到(2/3,1/3)。(我上个1/3日写了这个过程 https://mathenchant.wordpress.com/2018/12/31/introducing-thirdsday/ )。

这种迭代过程本质上是莱昂蒂夫应用于他从劳工统计局数据中推断出的500×500系数表的方法:他用它们来更新对经济500个部门的相对规模的初步猜测,一遍又一遍地应用线性变换,从而减少误差,直到误差太小而无关紧要。同样重要的是,他研究了当你通过引入新的外部需求来扰乱平衡时,平衡是如何变化的。这项工作为他赢得了诺贝尔奖。

顺便说一下,谷歌的Pagerank算法也有类似的想法。迭代收敛到线性方程组解的诀窍不仅有利于获得诺贝尔奖;这对启动数十亿美元的公司也有好处。

莱昂蒂夫对他有利的另一件事是,他知道一个有一百年历史的数学分支,这正是他所需要的,由亚瑟·凯莱(Arthur Cayley 我们上个月写过他)发明的。如果马克思跟上最新的数学发展,他本可以在1857年知道这个领域,因为凯莱的同事,代数学家詹姆斯·约瑟夫·西尔维斯特(James Joseph Sylvester)(创造新数学词汇的伟大人物)在七年前给这个新主题起了一个名字:矩阵论。

它如何没有发生

我已经答应过不告诉你矩阵代数是如何发明的。但是让我告诉你,凯莱是如何被引导发明它的,不是通过考虑应用,而是通过遵循纯数学的面包屑,比如我最近写的《形式的持久性》 https://mathenchant.wordpress.com/2023/01/17/denominators-and-doppelgangers 。(如果你迫不及待地想了解更多关于应用的信息,你可能想跳到本文的最后一部分。)在这里,我遵循“发现小说” https://michaelnotebook.com/df/index.html 的传统;如果你是一门学科的历史学家,用后见之明的所有好处重写过去是不行的,但如果你是第一次学习这门学科,它会有所帮助。

请记住,汉密尔顿已经向凯莱和世界其他地方展示了如何将复数“仅”视为有序对,其中 (a,b) 充当 a bi 的替身。在这个方案下,当我们乘以数对(a,b)和(x,y)时,我们得到对(ax−by,bx ay)。如果我们将 a 和 b 视为常量,将 x 和 y 视为变量,我们将 ax−by 和 bx ay 视为变量 x 和 y 的线性表达式。因此,每个复数(a,b)对应于线性变换,特别是将(x,y)转换为(ax−by,bx ay)的变换。

例如,对(−1,0)(表示数字 −1 0i,又名 −1)对应于将(x,y)转换为(−x, −y)的线性变换。如果这让你感到困惑,请检查乘以 −1 是否将 x yi 转换为 −x − yi = (−x) (−y)i;按汉密尔顿数对而言,乘以 −1 将(x, y)变成(−x,−y)。这是对两个数字都取相反数的运算;我们简称之为T₋₁。(T 代表“变换”Transformation)。

同样,对(0, 1)(表示数字 0 1i,又名 i)对应于将(x,y) 转换为(−y,x) 的线性变换。同样,如果这让你感到困惑,请检查乘以 i 将 x yi 变成 ix iyi = ix − y = (−y) (x)i,或者根据汉密尔顿对,将 (x,y) 变成 (−y,x)。这是交换两个数字并取第一个数的相反数的操作;我们简称之为Ti。

这里有一个大发现:【复数的乘法对应于线性变换的合成】。让我们看看方程i × i = −1 是如何发挥作用的。复数 i 对应于交换两个数字并对第一个数取相反数的运算 Ti。执行 Ti 两次的结果是什么?首先(x,y)被转换为(−y,x),然后(−y,x)被转换成(−x,−y)。但是将(x, y) 转换为 (−x, −y) 的变换正是我们所说的 T₋₁!所以,就像 i 乘以 i 等于 −1 一样,Ti与Ti合成正是T₋₁。(还有一种几何方法来看待这个问题:90 度旋转,然后 90 度旋转相当于 180 度旋转。

现在我想象凯莱多走了一步,问:为什么要把我们自己限制在与复数a bi相关的特定线性变换?难道其他线性变换不应该有机会进入合成-乘法的新隐喻吗?

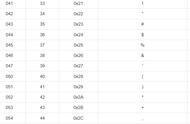

(x,y) 的每个线性变换都可以写为 (ax by, cx dy),因此由四个数字 a、b、c、d 确定。我想象的凯莱曾短暂地考虑将这四个数写成 (a,b,c,d),但随后又想到将其改写成一个数组,例如

a b

c d

为了避免它与汉密尔顿的四元数混淆。在西尔维斯特的带领下,我的凯莱将这样的数组称为矩阵。

如何乘以矩阵?(你可能还记得,汉密尔顿在三元数方面也面临着类似的困境。请参阅《 小乐数学科普:汉密尔顿(爱尔兰诗人数学家)的四元数,或三元数的麻烦》)我的凯莱短暂地感到困惑,但后来甚至在他写下任何公式之前,他意识到,如果他认真对待他的合成-乘法的隐喻,矩阵乘法的定义就会强加给他。例如

0 1

1 0

乘以

2 0

0 2

结果必须是

0 2

2 0

因为它们分别对应于运算交换两个数字、双倍数字和交换和双倍两个数字,并且因为第三个操作是合成第一个和第二个运算的结果。

你可能认为数学家喜欢公式,但我们真正喜欢的是有可能产生公式的观点,但这些观点本身是概念性的,而不是象征性的。合成-乘法的隐喻就是这种情况。

我的凯莱决定是时候看看他的隐喻导致了什么明确的公式。(数学家喜欢隐喻,但除非它们把我们带到一个我们以前没有去过的地方,否则它们不会产生新的数学。)假设我们有两个线性变换,一个由矩阵

a b

c d

表示,

另一个由矩阵

e f

g h

表示。

将 a,b,c,d 变换应用于数对(x,y) 的结果是

(a(ex fy) b(gx hy),c(ex fy) d(gx hy))

我们可以重写为

((ae bg)x (af bh)y,(ce dg)x (cf dh)y)

因此,首先应用 e,f,g,h 变换,然后应用 a,b,c,d 变换的复合运算由矩阵

ae bg cf bh

ce dg cf dh

表示。

因此,凯莱断定

例如,请注意,当 e = 1、f = 0、g = 0 和 h = 1 时,我们有

类似地

所以矩阵

1 0

0 1

(通常写为 I)是 2×2 矩阵中数字 1 的化身:将其乘以任何其他 2 x 2 矩阵,你将再次获得该矩阵。这是有道理的,因为与 I 相关的线性变换是将数对(x,y) 转换为数对(x,y)的变换——也就是说,这种变换是懒洋洋地坐在办公桌前,除了将所有东西从输入箱直接搬到输出箱之外,什么都不做。

在使用线性变换的想法作为脚手架之后,想象中的凯莱现在可以丢弃它们。他有一个矩阵乘法的定义,具有有趣的属性。为了发明它,他所要做的就是找到一个观点,迫使他朝着答案的方向前进。这有点像水手竖起手指,试图感知风向。正确扬帆可以让船在微风中搭便车,但首先需要找到微风。

做些矩阵的事

前面的叙述是异想天开的,但凯莱确实发明了矩阵代数,遵循了他的前辈(特别是戈特霍尔德·艾森斯坦 Gotthold Eisenstein,他引入了符号×来表示矩阵乘法)的工作中的各种暗示。凯莱还以显而易见的方式定义了矩阵的加法:

有了矩阵相加和矩阵相乘的定义,矩阵代数终于在酝酿了2000年后诞生了。

凯莱并没有将自己限制在 2×2 矩阵中;对于每个正整数 n,他想出了合理的方法将 n×n 矩阵相加或相乘。然而,他可能会有点漫不经心地对他在矩阵理论中的一些更高级的结果给出严格的证明。根据他的一个结果,凯莱-汉密尔顿定理(之所以这样称呼,是因为它推广了汉密尔顿关于四元数的结果),凯莱检查了它是否适用于 2×2 矩阵,然后写道:“我认为没有必要在一般情况下承担定理的形式证明的工作。”

回到墨菲斯的问题:矩阵是一个矩形的数字数组,参与凯莱和其他人设计的运算。我不认为人口普查数据表一定符合条件,但是当我们注意到逐条添加两个这样的数组时,幻方(magic square一个正方形数字数组,所有行和列和都相等)就变成了一个矩阵。

凯莱检查了矩阵乘法,正如他所定义的那样,是满足对矩阵加法的分配的(乘法对加法分配率);也就是说,如果 A、B 和 C 是 n×n 矩阵,则 A(B C) = AB AC 和 (A B)C = AC BC。他还证实矩阵乘法是结合的(乘性结合律):(AB)C = A(BC)。

他还发现许多(尽管不是全部)矩阵都有乘法逆矩阵。例如,如果你把

1 1

1 -1

乘以

1/2 1/2

1/2 -1/2

(无论按哪种顺序)你得到矩阵 I(你会回忆起它是单位矩阵,相当于数字系统中的1的作用)。

逆矩阵可用于求解线性方程组。考虑从两个数字的和与差中重建它们的玩具问题,即将数对 (x,y) 转换为数对(x y, x − y) 的线性变换的反转问题。此变换与系数矩阵

1 1

1 -1

相关联,

其逆(我们刚刚看到)是

1/2 1/2

1/2 -1/2

这与将数对(x,y) 转换为数对 (x/2 y/2, x/2 − y/2) 的操作相关联。显然,如果你想找到两个和为 40 且差为 6 的数字,请将 x = 40 和 y = 6 代入公式 (x/2 y/2, x/2 − y/2),你会得到 (23,17),这是所需的解。因此,求解这个线性方程组被简化为找到系数矩阵的乘法逆的问题。(当然,我的双变量示例太容易很好地说明该方法的强大功能;这就是使它成为玩具问题的原因。)

即使他注意到并利用矩阵和数字之间的类比,凯莱也注意到这些新的“数字”有一些奇怪的性质。他并不惊讶地发现,如果 A 和 B 是矩阵,AB 和 BA 不一定相等;毕竟,他已经见过四元数了。但我想他很惊讶地注意到矩阵

A=

0 1

0 0

相对于“零矩阵”

0 0

0 0

的一个奇怪性质

(后者相当于数字系统中的0)。具体来说, A 不等于零矩阵,但 A⊃2;等于零矩阵!

四元数没有这种行为方式。所以这些2×2矩阵,这些新类型的四元矩阵,不是四元数。凯莱找到了一种新的设置,加法和乘法可以同时发挥作用。

为什么是凯莱?

在整个 1850 年代,当他做矩阵理论的基础工作时,数学只是亚瑟·凯莱的爱好;他真正的职业是法律。直到1860年代,他才放弃了法律生涯,全身心地投入到数学中。这就提出了一个问题,为什么像凯莱这样杰出的业余爱好者,而不是大学里面的数学家,创立了如此重要的数学领域?

一个答案也许是,凯莱为他的研究带来了更多的游戏感,因为他不必向任何人证明它的价值。他还知道很多数学,一生都在热切地研究它。但我怀疑,凯莱个人历史的某些方面,尤其是他在法律方面的经验,鼓励他对数学实体采取一种运算的态度。

凯莱童年的大部分时间都在圣彼得堡度过,他的父母是与一家名为俄罗斯公司的股份制企业有联系的贸易社区的一员。股份公司是现代公司的先驱,一个关键特征是责任限制:*不对公司采取的行动负责,尽管在某种意义上,*就是公司。股份公司是法律上的虚构,是人类社会的共识创造,具有人的某些特征,但不是全部特征。我看到了法律虚构和数学虚构之间的某种亲和力。当我们制定四元算术时,令

我们不是在创建类似公司的东西吗?一个四元数不仅仅是四元数中的四个数字,就像股份公司不仅仅是其*一样。而且,正如公司将人格的概念扩展到人类社会的创造物一样,汉密尔顿和凯莱将数字的概念扩展到人类思想的创造物。

还要考虑通过通常称为凯莱表(Cayley tables)的方式定义新数学运算的做法。存在一种在数字1、2、3上的运算★,满足1★1 = 1, 2★2 = 2, 3★3 = 3, 2★3 = 3★2 = 1, 1★3 = 3★1 = 2, 1★2 = 2★1 = 3吗?也许你正在努力寻找一个代数公式来管理这个运算,或者它背后的一些深层含义,但凯莱会说你不必这样做;这九个方程,可以用表格

整齐地总结,创建了具有这些属性的操作。事实上,我们可以做同样的事情