1938年,冯至携家随同济大学师生历经跋涉,辗转大半个中国迁徙至昆明,次年起开始在西南联大外文系任教。抗战八年,他在昆明住了七年半。战事危急之际,一度还迁往郊外的杨家山林场。在远离中心、远离尘嚣的一隅,上世纪20年代就成名、被鲁迅誉为“中国最为杰出的抒情诗人”的冯至真正进入了沉思的中年阶段,迎来了一个创作的勃发期。从1941年到1943年,就在杨家山林场一间小小的茅屋里,“像开了闸的湖水一般”,冯至接连写出诗集《十四行集》、散文集《山水》和中篇小说《伍子胥》中的诸多篇章,文体各异,沉潜入自然和生命的内核却交相辉映,纯净,剔透,和谐,成就了钱理群所称赞的冯至的“三绝”,并下启了《杜甫传》等作品的写作。

大家小辑·冯至四种

《山水》《伍子胥》《杜甫传》《给一个青年诗人的十封信》

北京出版社

《山水》:沉思的绝品

《山水》中的篇章,时间跨度十多年,有的写于冯至1930年赴德前夕的北平,有的写于欧洲留学时,有的写于回国后在上海同济任教时,其余一半写于昆明,多为行纪、追忆之作,优美、隽永而极富沉思性,冯至在集录时认为它们“性质相近”。《山水》初版于1942年,此后因现实政治局势下关注点的转移,冯至不再写这类散文,而转向现实批判性的杂文,因而在此意义上《山水》可以说是绝品。

《山水》1947年由文化生活出版社再版时附有一则后记,彼时冯至已回到北平,他在结尾不无留恋地写道:“如今回到北平,眼前的种种陷入比战时更为纷纭的状况,终日坐在城圈子里,再也没有原野的风流栉我的心灵,而昆明的山水竟好像成为我理想中的山水了。这时我觉得这本小册子与其说是纪念过去走过的许多地方,倒不如说是纪念昆明。”

种种处处“灵魂里的山川”,于昆明结为一体,在与现实的对照中,从具象的风景抽象升华为一种“理想”。作为冯至生命中最重要的遇合之一,冯至写道,“昆明附近的山水是那样朴素,坦白,少有历史的负担和人工的点缀,它们没有修饰,无处不呈露出它们本来的面目:这时我认识了自然,自然也教育了我”。战争与流亡本是惨痛哀事,但不幸中也幸的,冯至因这时命的偶然来到昆明、置身林场,与最纯粹无染的自然亲近,仰观宇宙,俯察品类,在“原野的风”的荡涤中,或者说是在两种极端世界的对照中,获得了对人与自然关系的新的观照。

也因此,比起名胜,冯至更喜欢置身、观看和书写的是那些无名山水,那未被人类历史点染过的自然。“对于山水,我们还给它们本来的面目吧,我们不应该把些人事掺杂在自然里面”——后记中这一自陈,让人想起冯至向所服膺和推崇的文学导师里尔克在其著名的《论“山水”》一文中写到的,“人不应物质地去感受它(山水)为我们所含有的意义,却是要对象地看它是一个伟大的现存的真实”。连同这篇文章在内的诸多里尔克作品都曾由冯至译成中文,或也可说,“山水”这一书名就直接与里尔克此文“明”通款曲。对无名山水的倾心,主观的风景审美背后,是一种人与自然相离亦相和的自然观,启自冯至所钟情的德国浪漫主义给予的思想资源,终在昆明朴素山水环绕的林间茅屋中豁然开朗。

《山水》显现了这一思想痕迹。早在海德堡(冯至作海岱山)大学读书时,常去山林中独自散步的冯至,就从贾岛“独行潭底影,数息树边身”这两句诗中体会到“在无人的自然里独行人的无限的境界”(《两句诗》),不过这尚近于灵光乍现的片段式顿悟,到八年后写于昆明的美文名作《一个消逝了的山村》,这种对自然的理解变得更为臻熟、从容和悠远。那不闻历史、不知缘故消逝了的村庄,却在溪水、草木和野兽中留下余韵,让多年后的远方来客如冯至亦能感知,在漫长的时间里,在生命的深处,声息相通,关连不尽。还有《忆平乐》中,船行所见桂林山水,“寂静凝结在前后左右,好像千军万马也不能把这寂静冲破”——如同一个战时的隐喻,暗示着永恒的真正所归。

书中所记之人,多也是此般山水似的无名之辈,“生与死都像一棵树似的”。冯至用淡而温的白描,突显着他们的性情。那席间咏唱蒙古哀歌的俄国人,让冯至看到辽远地方人们的朴质;在柏林近郊爱西卡卜居住时的房东与友邻,于纳粹党上台后不安的政治气氛中,依然保持着坦白、相对自由的生活方式;瑞士罗迦诺乡村里的人们,生活松缓随便,送面包的少年会因为台阶高就懒得送上门,宁愿少挣一份钱,令人莞尔;在平乐遇到的裁缝,无论多么兵荒马乱,也会尽职尽责按时做好一件衣服;更有杨家山林场的放牛老人,随所牧生灵来去,完全把自己活成了自然界的一部分……

这些人事,并不与自然对立,并不随时世更易,而亦是里尔克所言的“伟大的现存的真实”,从某种意义上说,和他们所依存的山水是一体的,彼此相互观照。所谓世变缘常,亘古的山水和普通人的生活,从来如此并永远延续,在风雨如晦颠沛流离中,显现和给予某种静默的力量。从这一角度来看,《山水》虽在审美上构成绝品,所叙也并非宏大主题,但并不自外于彼时中国整体的战争经验,而是构成其异质又绵长的一个面向。

《伍子胥》:现代色彩的“奥地赛”

同时期稍后完成的小说《伍子胥》,共享着《山水》的一份品质,又通过别致的文体营造了新的气象。《伍子胥》虽取材自历史传奇,但在冯至精致的截取和点化下,处处闪烁着诗意与沉思的光泽,是公认的中国现代诗化小说的佼佼者。小说共九章,执意为父兄复仇的伍子胥从城父出奔,止于吴市吹箫,中间的章节,林泽、洧滨、宛丘、昭关、江上、溧水,皆是以山水命名,而显隐其间的楚狂、兵卒、渔夫、浣女、逸士、刺客等,也多是不入正统的人物。在山水阻隔开的不同世界里,子胥驻留、潜伏或超越,构成了他人生中数次奇迹般的遇合,完成了一段个人的心灵成长史。就像江上的渔夫,只因看到山水成为远行人的阻碍,便立志把他们渡过来,深有所感的子胥作别时对他说:“你渡我过了江,同时也渡过了我的仇恨。”山水与人再次融为诗性的整体,竟有了某种化人之意,让伍子胥如蚕蜕皮,在心灵的思辨中获得启悟。

历史故事里的伍子胥,最为人熟知的情节当属他成为吴国大夫后,率兵攻入楚都,掘开楚平王墓鞭尸三百。从传奇意义上说,这是复仇故事所当有的暴力性高潮,但冯至让小说在离高潮很久之前就戛然止步,而缥缈于伍子胥意义隽永的箫声中。比起炽热的世俗目的,他所更为在意的,是伍子胥在崎岖长路上独自奔行时不断变换的心灵图景(这让人又想起了贾岛的那两句诗)。在后记中,冯至将其做以“抛掷”的美丽譬喻,“每一刹那都有停留,每一刹那都有陨落”,“在停留中有坚持,在陨落中有克服”。他笔下伍子胥的这一段奔逃,或曰征程,或曰漫游,便是这样一次抛掷,在国境之外,在正史之外,在正常生活秩序之外,面临着威胁与孤独,但也缘于这样的抛掷,他得以游离日常,省思内心,在家国、世俗与理想的交织矛盾中做出选择。又何尝只是子胥,那溧水畔为他奉饭的浣女,冯至亦舍弃了传说中她为保守秘密赴水而死的悲剧结局,而是让她回到家里,获得历史与哲学向度上的思索——蒙恩的远行人同时也启迪了这枚混沌未开的少女心灵。小说以整体性的沉思气质,超越和升华了历史。

《伍子胥》文本虽是一挥而就,但构想的过程却漫长,贯穿了冯至的少年到中年。写作的念头,最初起于冯至年轻时读到的里尔克散文诗《旗手里尔克的爱与死之歌》,为那“色彩的绚烂,音调的和谐”所感动,便也想用这样的体裁来写他少年时就钟爱的伍子胥的逃亡故事,“昭关的夜色、江上的黄昏、溧水的阳光”,都成为他想象中色彩与音调的一部分。十几年过去,经历去国还乡、友人离世、抗战流徙,伍子胥又几次浮现,却在意象中“渐渐脱去了浪漫的衣裳,而成为一个在现实中真实地被磨练着的人”。最后写成的故事,迥异于从前的想象,而“掺入许多琐事,反映出一些现代人的,尤其是近年来中国人的痛苦”,“二千年前的一段逃亡故事变成一个含有现代色彩的‘奥地赛’(奥德赛)了”。这蜕变的过程显现着冯至的经验与思想轨迹,亦为这个故事注入了现实的重量。

冯至在后记中提到一笔,说他有时仰望飞机翱翔时会思量起写伍子胥。战争与诗意的刺目矛盾中,是历史与现实的无比切近,伍子胥的逃亡与当时冯至及整个中国的流离境遇遥相呼应,皆是被迫奔向着一种辽远、生疏与未知的命运。尤其第八章《延陵》,伍子胥过季札一事不见于史书,属冯至的“捏造”,但也因此而更呈显书写者的深意存焉,面临理想与现实之歧、自由与命运之逆,抉择该往何处去及抉择后“断念”的痛苦,伍子胥的踌躇形象背后,实是中国现代知识分子精神痛苦的一种投射。正如冯至所言,这段故事少年时于他是天空中一道虹彩,中年时则是地上的一架长桥,形态相似,但所担负的已然不同。

《杜甫传》:流离中的信仰

季羡林曾说,身兼诗人和学者并均达到相当高水平的人不多见,冯至就是一个。且冯至能同时钻研中西文学,在西是歌德、里尔克,在中是杜甫。冯至的杜甫研究具有开创性意义,《杜甫传》便是其杰出成果之一。

《杜甫传》于1951年初起在《新观察》上连载,次年出单行本,但与《伍子胥》一样,是冯至很早之前就开始酝酿的。冯至之女冯姚平曾回忆,父亲年轻时对杜甫“敬而远之”,乃是在抗战逃难途中,才愈发和一生命途多舛的杜甫亲近起来,所谓“携妻抱女流离日,始信少陵字字真”。出于对杜甫其人其诗的仰慕与深刻理解,大约在1944年左右,冯至立志为杜甫作传。这正是不作《山水》一类文章而改作杂文的时候,《伍子胥》中隐微流露的现实关切逐渐显明而扩大,终以杜甫传记为依托而成形,从中可窥见冯至这一时期的思想转向。

因此,《杜甫传》不是一部学人书斋之作,而是一次现实诉求很强的写作。在1945年《杜甫和我们的时代》一文中,冯至述说道,这个时代里人民所蒙受的痛苦如内战、苛税、流亡、贫富分化等,与杜甫的时代并没有多少不同,“我们需要杜甫,有如需要一个朋友替我们陈述痛苦一般”,“我们所处的时代也许比杜甫的时代更艰难,对待艰难,敷衍蒙混固然没有用,超然与洒脱也是一样没有用,只有执著的精神才能克服它。这种精神,正是我们目前迫切需要的”。不过,该书最终完成于1951年,几年间经历了巨大的社会变革,新中国成立,知识分子心态发生转变,这让最终成书也呈现出另外的面貌。在冯至新的定位中,杜甫从“朋友”成为一位“人民诗人”,人民性成为评说杜甫生平各阶段的重要标准,杜甫“怎样超越了他的阶级的局限,体验到被统治、被剥削的人民的灾难,并因此使唐代的诗歌得到巨大的发展”,成为其一生的叙述主线。

当然,处于特定的政治环境中,《杜甫传》不可避免地带有时代语言和思维方式的印痕,如视杜甫祖上的仕宦家世为走向人民时需要克服的出身缺陷,也将杜甫求取功名的“庸俗”一面归于此,对其在左拾遗任上及幕府时代的一些诗歌评价不高。但对照1945年《我想写怎样一部传记》一文中的设想,可以看到在历史讲述的范畴内,冯至整体上是实现了他最初的愿景——“一部朴素而有生命的叙述”。“朴素”在于,不为传统诗学的考据所累,面对彼时杜甫生平资料的缺乏和史书的真假难辨,注重“以杜解杜”,以诗求真,风格口语化,亲切自然,不蔓不枝;“生命”在于,时时可体会到冯至作为作传者对传主杜甫的深厚情感,杜甫在他笔下,不是一个被孤立起来、被后世予以崇高化的“现实主义伟大诗人”,而是一个承受着家国苦难的寻道/殉道者,在当时不被理解,无人问津,生于忧患死于贫病,却以残破的喉咙唱出天鹅之歌。他一生飘零的足迹勾勒出广阔却破碎的山川画卷,冯至在那串足迹里,认出了自己的脚步。这是《杜甫传》超越时代性的永恒之伤美。

冯至与杜甫一生交集甚多,最难忘的一处,却是冯姚平回忆中提到的,在昆明听闻抗战胜利之时,父亲每日脚步轻快,嘴里不住吟唱着“剑外忽传收蓟北,漫卷诗书喜欲狂……”这也是“老杜生平第一快诗”。先贤与后辈,传者与传主,两代诗人在历史的维度上构成了最深刻也最动人的共情。

今天是现代诗人、学者冯至逝世28周年纪念日。冯至曾被鲁迅赞誉为“中国最为杰出的抒情诗人”,寄予对中国新诗的希望。

翻阅抗战时期报刊我们可以发现,杜甫和杜诗是当时大家讨论的文化热点。作为一个杜甫研究大家,冯至早年并不喜欢杜诗。但抗战时期奔波流离的生活改变了他的文学趣味。

据说 ,冯至当时在西南联大执教时穷到只有一件上课长袍,才体会杜甫诗中的血泪,遂起意写作《杜甫传》,后成就了被*在报纸专栏上追更的佳话。他说:

“我个人在青年时期,并不了解杜甫,和他很疏远,后来在抗日战争流亡的岁月里才渐渐与他接近,那时我写过一首绝句:‘携妻抱女流离日,始信少陵句句真。不识诗中尽血泪,十年佯作太平人。’从此杜甫便成为我最爱戴的诗人之一,从他那里我吸取了许多精神上的营养。”

(《祝〈草堂〉创刊并致一点希望》)

那么,在当时的时代背景下,杜甫其人其事给了冯至怎样的精神启迪?诗人与其时代是怎样的关系,不同时代又是怎样相通和呼应的?

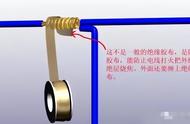

成都杜甫草堂的碑刻

杜甫和我们的时代

○ 冯至

杜甫的死年距离我们现在已经有一一七五年。在这长久的时间内,中国经过许多变化,我们眼前的世界自然不是杜甫所看过的世界了,但是杜甫这个名字对于我们却一天比一天更为亲切起来。尤其是近几年,杂志上常常见到关于杜甫的文章,书局里有关于杜甫的书籍出版,学术界也常有关于杜甫的讲演,使人感到,拨开那些诗话与笔记之类在他周围散布的云雾,而露出他的本来面貌与真精神的时日好像快要到了。

一个过去的诗人在百年后,甚至千年后,又重新被人认识,又能发生作用,在文学史上是数见不鲜的事,人们把这现象称作“某某的再生”。所谓再生,按照情形的不同,有的由于“同”,有的由于“异”;前者是一个时代的精神在过去某某诗人的身上发现相同点,起了共鸣,后者是一个时代正缺乏某某诗人的精神,需要他来补充。

以近三十年而论,在民国十年左右,青年人的情感经过“五四”运动得到解放,但是无论在政治上或社会上以及两性的关系上都不易寻得出路,于是陷入感伤的或彷徨的状态,所以后主词,《漱玉词》,甚至《饮水词》和《两当轩集》都成为当时一般青年心爱的读物。这是由于“同”。至于同时兴起的对于屈原的不断的研究与推崇,可以说是由于“异”,因为《楚辞》里那样丰富的想象,强力的表现,浓挚的深情,正是当时所缺乏的。

再以介绍西洋文学而论,在为自由而战斗的高潮中,谁不会神往于拜伦的英姿呢,等到情感泛滥得不可收拾时,歌德也有人感到需要了。——这“同”与“异”的两个因素,我们不愿意估计它们价值的高下,但如果我们给它们下一个比喻,那应由于“同”者,有若寻友,由于“异”者,有若求师。寻到了朋友,可以哀乐共享;可是得到了良师,就不是那样简单了,自己还要经过长期的努力,才能有所获得。

现在我们虚心和杜甫接近,因为无论由于同,或是由于异,我们两方面都需要他。在“同”的方面,我们早已片断地认识杜甫了;当国内频年苦于军阀的内战,非战思想最普遍时,《兵车行》一类的诗成为学校中流行的读物;在社会主义思想介绍到中国的初期,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的名句则一再被人引用,引用者甚至有的不知道这两句诗的出处。