第二节小楷发笔法

发笔又称为起笔,是笔法的重要组成部分。陈介祺《簠斋尺牍》中说:“若求古人笔法,须于下笔处求之。”又谓:“所有之法,全在下笔处,笔行后无法,无从用心用力也。”相传王羲之写小楷,于发笔处最深留意,可惜我们已看不到他的真迹了,用笔的精到,笔势的流动,点画的变化以及调锋等都于发笔处表现出来,故善于发笔者,必不拘泥于一法,而能矫变异常,文从理顺,操纵自如,所谓“造化在笔端”是也。下面我们就来谈谈小楷发笔的几种方法。

(1)藏锋的发笔

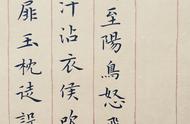

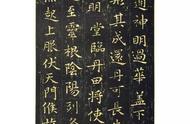

所谓藏锋即起笔时不露锋芒,灭迹隐端,藏锋敛锷,不见起止之迹,这种方法就是(传)王羲之《书论》中所说的:“用尖笔须落笔浑成,无使豪露浮怯”。藏锋的发笔,能给人以一种浑厚、蕴藉、沉着的美感。藏锋起笔,,可用“逆入平出”,即与行笔方向相反,先轻轻逆入,作一圆点状,然后反折行笔,逆入的目的是为了藏锋铺毫,中锋行笔,如一次不能将锋调中,可往复二次,这是书写篆书的方法,故又称为篆法。书写小楷时,虽可借用此法,但亦有所区别,由于小楷点画细小,故逆入的动作,极轻极细,有时只不过是意思一下而已,绝不可作圆头如蒸饼之状,又要富有变化,以不露痕迹为上,另一方面,逆入即转锋行笔,笔机不可停滞,以笔能摄墨,墨无旁渗为上。小楷的发笔,点画要清莹洁净,去其渣滓后,方可向浑厚一路写去。魏晋人小楷都喜用此法,试观钟繇的小楷《荐季直表》,发笔处存筋藏骨,点画圆浑质朴,古色古香,有一种渊懿淳茂之气,流溢于字里行间,如三代钟鼎文字,令人不敢亵视,又如王羲之的小楷《黄庭经》,发笔处不露芒铩,寓巧于拙,藏老于润,亦有一种古茂静穆,淡雅自然之气,扑人眉宇。

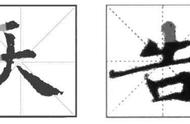

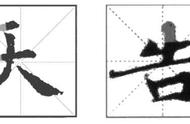

(2)方笔的发笔

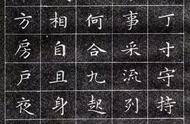

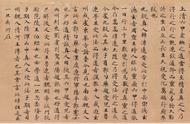

方笔肇自隶法,六朝碑刻以方笔居多,迨至唐代的楷书,继承了北碑的风格,从而形成了以方笔为主要特点的楷法。所谓方笔即发笔时有棱角,是书写楷书的主要方法,方笔运用得好能给人以一种雄强、劲迈、爽利、沉峭的美感。方笔的起笔,可用逆势切入法,亦称点法起笔。周星莲《临池管见》中说:“凡字每落笔,皆从点起,点定则四面势全,笔有主宰,不致偏枯草率。”其法即落笔之前,承上笔势,先于极低空中作一逆入动作,(或笔锋轻触纸面,尖锋逆入),然后作一斜直落点(写横画时),或斜横落点,(写竖画时),如刀入状,切入作点时,其势在重,但落点宜轻,近代书家高二适先生在《题曹娥碑》时指出:“执笔稳,下笔轻,则自有一种秀逸之气。”的确是他的心得之言。这种笔法,在书法中又称为“筑锋下笔”,筑,捣也,捣土使坚实也。就象建筑工人筑土地一样,筑锋直下,喻其势如高峰之坠石,有撞入之意。逆势切入后,锋尖在上,笔肚在下,已成偏侧之势,此时急需调锋,使其笔锋由偏转中这是书写小楷发笔最关键的地方,调锋时,可用腕法微微带动笔锋作一至两个提按和衄挫相复合的螺旋形的调锋动作,迅速将笔锋揉入画中。周星莲《临池管见》中说:“执笔落纸,如人之立地,脚跟既定,伸腰舒背,骨力自然强健,稍一转动,四面皆应。不善用笔者,非坐卧于纸上,即蹲伏纸上矣。欲除此弊,无它谬巧,只如思翁所谓,落笔时先提得笔起耳。”书写小楷时,这种调锋动作是微乎其微,在极短的一瞬间完成的,有时完全是凭手腕中的一种感觉。要练习这种调锋动作,当先从大楷入手,开始时动作是很被动和着意的,但久而久之,自然就会熟练起来,点后即能迅速将锋提起,如蜻蜓点水,一粘即起,在不知不觉中完成这样的动作。

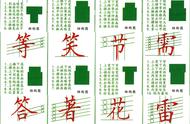

董其昌《画禅室随笔》中说:“发笔处便要提得笔起,不使自偃,乃是千古不传语。”故提得起三字,实乃用笔之无等等咒语。提要提得确到好处,以笔锋收归画中为度。方笔起首,在笔形上要富于变化,由于逆势作点的轻重不同,角度不同,方向不同,停留的时间不同,可以产生千姿百态的变化,试观杨凝式的《韭花帖》小楷真迹,发笔处最富深意,极有变化。逆势作点的起笔方式,要比逆入平出的方法更为便捷,陈介祺《簠斋尺牍》中谓:“运腕之要,全在指不动,笔不歇,正上正下,直起直落,无论如何,皆运吾腕而已。直落二字要体会,下笔微茫,全势已具。”这种顺其自然之势的笔法,不但能使点画富有变化,而且能表现出一种阳刚之美,试观岳珂的小楷,虽以方笔为主,但形方而笔圆,极具峭拔之姿。