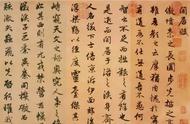

▲怀素《自叙帖》纸本局部,帖中概括了他一生的主要事迹。台北故宫博物院藏。

巅峰后的出路

到唐代,诗、文、书、画都到达了无可逾越的巅峰,后人似乎已无路可走。

苏轼在《书吴道子画后》一文中曾说:“故诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子,而古今之变,天下之能事毕矣。”

欧阳修也认为:“书之盛莫盛于唐,书之废莫废于今。”

等等,先别急着失望。作为中国古代文人集大成者,苏轼给了大家一个惊喜:他开始摆脱唐人“重法”观念的束缚,开创宋代“尚意”的新书风。

在苏轼之前,书法家几乎都抱定“苦练”二字。张芝练草书把池水都染黑了,苏轼认为“不须临池更苦学”;智永和尚写秃了数不清的毛笔,苏轼认为“退笔如山未足珍”。书法之“法”重在法度,苏轼却说“我书意造本无法,点画信手烦推求”。他重在写“意”,寄情于“信手”所书之点画,他坚信:“书初无意于佳乃佳尔!”这种态度也正与其人生观密不可分。

▲苏轼画像,赵孟頫绘。

苏轼少负才名,才华横溢,然而一生坎坷,多次被贬官放逐。

元丰二年(1079年),苏轼遭遇了一场命中大劫,差点没扛过去。有人拿他的诗捕风捉影地上表朝廷,搞文字狱,说他讥讽朝政,污蔑他有谋反之心。这就是北宋政坛上最大的一起文字狱——“乌台诗案”。

苏轼入狱本以为必死无疑,后来在弟弟苏辙的营救下免于一死,贬官黄州(今湖北黄冈)。在那里,他度过了人生中最灰暗的一段时光,也完成了自己的精神炼狱。在那之前,他的人生基本上顺风顺水,是被当作“太平宰相”来预期的。但如果没有这些挫折和磨砺,也就不会有如今世人熟悉的超脱豁达的苏轼。

初到黄州的苏轼还无法接受人生的骤然坠落,他几乎断绝了与友人的来往。在黄州,苏轼一家的日常开支十分节俭,由于没有收入,苏轼要来一块城东的荒地,过起了汗滴禾下土的耕种日子,勉强饱腹。

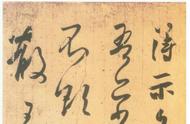

谪居黄州的第三个寒食节,他在屋里看着门外的绵绵春雨,昏鸦衔着纸钱飞过,心中惆怅不已。他铺开纸,提笔写了两首诗,字体由小渐大,笔画由细渐粗,情绪越发激动。其中一首诗中写道:

春江欲入户,雨势来不已。

小屋如渔舟,蒙蒙水云里。

空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。

那知是寒食,但见乌衔纸。

君门深九重,坟墓在万里。

也拟哭途穷,死灰吹不起。

他说,今天是寒食节,他多想回去报效朝廷啊,无奈国君门深九重,可望而不可及;又想回故乡,祖坟却远隔万里,本来也想学阮籍作途穷之哭,但心却如死灰不能复燃。大写的“哭途穷”中,跌宕起伏的字里行间,隐藏着怎样苍凉的独白啊!

▲苏轼《黄州寒食诗帖》局部,台北故宫博物院藏。

但苏轼终究是豁达的人,很快从“死灰吹不起”的低落情绪中走了出来,在痛苦中对人生有了新的领悟,自称“一蓑烟雨任平生”。随后他的诗、文、书法也达到了更高的境界。当初他无意为之的《黄州寒食诗帖》更是得到了世人无上的推崇,被尊为“天下第三行书”,正应了他自己的那句话——“书初无意于佳乃佳尔!”

十八年后,作为学生兼好友的黄庭坚,从河南永安县令张浩的手里见着了《黄州寒食诗帖》的诗稿,而当时苏轼已经一贬再贬去了海南。黄庭坚一见诗稿如见其师友,激动之情难以自禁,在诗稿上题写了跋语:“东坡此诗似李太白,犹恐太白有未到处。此书兼颜鲁公、杨少师、李西台笔意。试使东坡复为之,未必及此。它日东坡或见此书,应笑我于无佛处称尊也。”