各位喜马拉雅的小伙伴大家好, 我是您的老朋友——藏史德云社的老布。

上一期咱们废了挺大劲聊了聊吐蕃的“吐”、吐蕃的“蕃”,还有“吐蕃”合在一起是啥意思。今天咱来聊下一个话题,就是吐蕃的“蕃”是应该念“bo”,还是应该念“fan”。

“蕃”字读音的问题,从古代就开始探讨了,一直争论到现在。

《现代汉语词典》2002年出的第四个修订版里,吐蕃的拼音标注还是“tufan”,到了2005年的第五版就变成了“tubo”了。

但《现代汉语词典》把音标改了,不代表这事儿就完了,直到2016年还有学者写论文反对“tubo”的发音,认为应该是“tufan”。[1]

这问题争论得这么纠结,主要是“bo”派和“fan”都能拿出证据,谁也说服不了谁。

咱们来看看“fan”派是咋说的。

在说有关古汉字读音的问题之前,咱先得说个前提条件,就是咱们这个层面,就不涉及古音韵变化的内容了。

说真的,我感觉古代音韵学是社科类里最难的门类了。

难到什么程度呢,如果你没受过专门的训练,找一篇古代音韵的论文来看,里面每个字都认,组合一起完全不知道说的什么意思。

我曾经找过几篇尝试了一下,真是看得我抱头鼠窜。

所以,我就找最好理解的例子给大家讲讲,更深的内容我也看不懂。

“fan”派的基本理论里,最直白的证据就是古代诗词的韵脚。

白居易有一首非常有名的诗,叫《缚戎人》,里面写道:

“自云乡贯本凉原,大历年中没落蕃”,这地方的“fan”就是草字头的蕃,但诗的韵脚是an,所以应该读“没落番”。

另外,贾岛有首诗名叫《寄沧州李尚书》:

沉谋藏未露,邻境帖无喧。

青象骄回鸽,萧关陷吐蕃。

何时霖岁旱,早晚雪邦冤。

迢递瞻放蠢,浮阳寄咏言。

这首诗里面“喧”、“冤”、“言”全都是“an”的韵,直接蹦出个吐“bo”来,显然是不合规制的。

再有就是,玄宗时期唐军斩获了一系列的胜利,哥舒翰收复黄河九曲之地后,诗人高适写了一首称赞领导的诗,名叫《同李员外贺哥舒大夫破九曲之作》,里面有这样两句:

谣传副丞相,昨日破西蕃。

作气群山动,扬军大筛[pèi]翻。

注意,这些诗词里用的汉字,都是有草字头的“蕃”!

还有金城公主出嫁时,唐睿宗李显亲自送过了渭河,并且命随从大臣赋诗为公主践行。

大臣们写了一大堆的诗,都有一个共同的名字,叫《奉和送金城公主适西蕃应制》。

诗词名字里的“应制”指的是一个专门的诗词门类,名叫“应制诗”。

这类诗都是大臣们应皇帝的要求,写的捧臭脚的诗,水平自然上不了台面。

但这世界上有种名叫大师的存在,就是在任何时候脑袋上都冒着智慧的电火花。王维这大神就在一首应制诗里写出了“云里帝城双凤阙,雨中春树万人家”的名句,是整个唐朝唯一一首入选《唐诗三百首》的应制诗。

扯得有点远了,咱还是回来接着讲“吐蕃”,金城公主的应制诗名字里面有“西蕃”字样,咱们上期讲过了,唐朝时“吐蕃”和“西蕃”经常混用。

那这个地方应该是读“西bo”呢,还是读“西fan”呢?

这一大摞应制诗里,有个叫徐坚的大臣的诗里,把“蕃、繁、轩、源”放在一起押韵,可见当时应该是读“西fan”,而不应该读“西bo”。[2]

听到这儿您是不是觉得,这不铁证如山了吗?

其实证据还不止这些,有的学者在研究古代汉语发音以后认为,唐朝时候汉语里根本就没有o这个韵母,这个韵母是元代以后才有的,也就是说唐朝人就是想发“bo”这个音,也发不出来。[3]

另外,唐朝人可能不光是发不出o这个韵母,可能连“F”这个轻唇音也发不出来,而是用“b”或者“p”的重唇音来代替,所以唐朝人就算是想读“fan”的音,读出来不是[bian],就是[pian]的音。

国内藏学泰斗王尧先生,就曾撰文认为“蕃”在唐代应该读[pian]的音。[4]

再就是按照清末时期美国外交官柔克义的记载,汉族人对川康藏族的称呼,一直都是“fan”的音。

比如说,中央红军在藏区发布过《告康藏西番民众书》,贺龙的红二方面军在路过川西时,曾向寺院赠送匾额,上书:“兴盛番族”。

(这些地方的番,都已经是没有草字头的番了!)

再有一点就是,祁振纲先生在文章里写过,他曾于1988年专门访问过甘肃省佛教协会副主席、藏传佛教格鲁派活佛杨海莲。

活佛表示“在人民群众的口语里,‘吐蕃’读作‘土番(凡)’;但有些学者在书面语言里读作‘土播(博)’,遍查藏传佛教典籍,也找不到出处。可能学者专家们另有所本。所本在哪里,闻所未闻,见所未见。”[5]

从以上林林总总的证据来看,即便第五版《现代汉语词典》已经修改了读音,但依旧有学者坚持“tufan”的发音。

说完了“fan”派,咱再来看看“bo”派的依据。

“bo”派学者的依据主要是 “名从主人”的原则,这个原则要求“译音要尽量接近原文读音。”

我们刚才说的“fan”派读音的证据,不论是隋唐,还是清末,无一例外都是其他民族对藏族的他称,而藏族自称的读音一直都是“bo”。[6]

所以“bo”派学者从“译音要尽量接近原文读音”的原则出发,将吐蕃的读音标定为“bo”。

除了这个证据以外,牙含章先生还在论文里讲到,九世纪中叶有一个阿拉伯商人到过中国,回去后写了一本名叫《东方旅行记》的书,书中将西藏的音标为“Tibbat”,现在英语里将西藏称为Tibet,就是从阿拉伯文的读音演变过来的。

另外,清代文献中对西藏地区和当地藏族称呼为“图伯特”,也是“吐蕃”一词的蒙语变音。[7]

“tubo”的读音被比较多的藏学家接受,所以才有了《现代汉语词典》的音标改变。当然了,“fan”派学者对上述论证,也有很多反对性的论文。我们以后在讲述到吐蕃的时候,也会按照最新版《现代汉语词典》的标注读音来念。

现在咱们在这一集的结尾部分,来聊这样一个问题,为啥只有松赞干布之后的吐蕃才能叫王朝。

现在网上经常能看到两个错误的说法,“吐蕃王朝绵延了上千年”和“松赞干布是吐蕃王朝的第33代赞普”。

从严格意义上讲,“吐蕃”是唐朝对吐蕃王朝的专有称谓,藏语里面根本就没有“tu”的读音。

所以,松赞干布之前的山南政权,可以称为“蕃部落”、可以称为“雅砻政权”、可以称为“六牦牛部落联盟”,唯独不能称为“吐蕃”。

就算是按照习惯,将松赞干布之前的山南政权,称为“吐蕃”,我之前也是这么讲的,但我从来没有在这一时期称呼的后面加上过“王朝”二字,因为雅砻政权够不上王朝的标准。

那啥样的政权才够王朝的标准呢?

我个人觉得至少够上以下三个标准:

首先是您必须得年头够长,一共就干三年的草头王,是没机会称王朝的;

其次是您得有足够的疆域,一共就管两个村的地方,自己称王朝也是个笑话;

再次是您得有足够的地缘政治影响力,像有些藏在大山沟里的政权,是年头延续得挺长,但翻过了山谁都没听说过您,那您这王朝也就是塑料的货。

最后是您得有一帮货真价实的小弟,要有前呼后拥的赶脚。您身边一共就俩小弟,还老是不听话,那您这王朝跟没有,也就没啥区别了。

说完了王朝的标准,咱来看看松赞干布亲手打造的吐蕃,成色是不是足金的。

先说年头,松赞干布到朗达玛,吐蕃王朝的年代超过了200年,符合时间够长的标准。

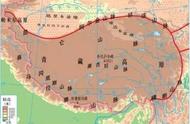

再来说疆域,吐蕃王朝用了一百多年的时间,从仅仅控制前后藏的一部分地区,还不包括阿里,极速膨胀到控制了一半的云南省面积、一半以上的四川面积、几乎全部的甘肃省、整个青海省、以及新疆自治区天山以南的部分。

除此之外,吐蕃的影响力还跨出了现在的国境线,对中亚的河中地区,也就是昭武九国有强大的影响力。这些国家的国王在阿拉伯文献里,经常被称为“吐蕃酋长”。除了河中地区,吐蕃还控制了今天印控克什米尔和巴控克什米尔的一部分。

如果我们换个说法来形容,那就是吐蕃王朝控制了青藏高原海拔超过二千米的所有区域,面积超过了250万平方公里。

所以,我在以前的文章里,说到吐蕃王朝时,用的是疆域扶摇万里。这一点就连当时的唐朝人都承认,《旧唐书·吐蕃传》里写道:“地方万余里,自汉、魏已来,西戎之盛,未之有也。”

至于地缘政治影响力,吐蕃当时是妥妥的亚洲三强,东边和大唐争陇右、西边和大食争中亚、北边和回鹘争西域,地缘影响力自然是实打实的千足金。

另外,吐蕃身边的一种小弟也是成色实足,云南有南诏国、川西有西山八国、青海有吐谷浑、新疆有葛逻禄。除了西山八国差点意思以外,其他几个可都是实打实的刺头,单抵搂出来,各个都是横着走的打手。

所以,吐蕃称王朝的条件一样不差,就算唐朝心里不乐意,也得尊称一声“大蕃”。

说完了吐蕃,咱们再来看看雅砻部落的情况。

雅砻部落崛起成一方诸侯,那还得从松赞干布的祖父达日年色时期说起,虽然《贤者喜宴》记载,“三分之二的小邦均在他的统治之下,本巴王、吐谷浑王、昌格王、森巴王、象雄王均被征服。”

但咱们前面也说了,这段溢美之词里“吐谷浑王”和“象雄王”,人家都活得好好的,达日年色离人家的边境还差着好远呢!

以当时的政治格局来说,比雅砻部落强的势力,至少还有象雄和苏毗,那如果雅砻称王朝的话,象雄和苏毗也都能称王朝了。

这样的话,西藏可就是个王朝林立的局面,而象雄、苏毗、雅砻三个国家对外域的影响力,几乎可以忽略不计。

也就说,不论是从地缘政治影响力,还是小弟的成色上看,这三个政权都远远够不上王朝的级别。

所以,目前藏史学界已基本公认,松赞干布是吐蕃王朝的缔造者和初代王,之前的最多只能称为“吐蕃王国”。

好啦,今天的内容已经不少了,西藏后面的称谓变化,咱们下期再讲!

参考书目:

[1]、《汉语词“吐蕃”的起源和本真音读考》_南晓民;

汉语词“吐蕃”的辞书注音,学界争论已久。《现代汉语词典》第四版尚注其音为tufan,到第五版就改注tubo了,为此有人还特地撰文《喜看“吐蕃”在<现代汉语词典>中读音统一》以示欢呼。然而,“吐蕃”的读音争议并未就此止步,如上海语言学博士王晓熊认为:《现代汉语词典》中tufan的注音,是老一辈语言学家吕叔湘等定下来,有充分的语言学依据,不应随便否定。

中国社科院语言研究所郑张尚芳教授也在其新浪微博中公开强调“吐蕃只能读tufan,读tubo是站不住脚的”。当前“吐蕃”音读纷争影响所及,连电脑拼音输入法都有分歧,如微软中文拼音输入法键入tufan字母,即可输出“吐蕃”,键入tubo就不行;而华宇拼音输入法键入tubo字母,才可输出“吐蕃”,键入tufan就不行。

影视演艺节目中关于“吐蕃”的读音也有分歧,如2011年播出的电视剧《宫心计》在涉及唐、蕃关系的情节中,“吐蕃”读为tufan;而2013年在拉萨首演的大型实景剧《文成公主》中“吐蕃”又读为tubo。影视演艺节目受众很广,影响巨大,“吐蕃”一词的音读之争恐怕还要持续。

[2]、《“吐蕃”读音之辨》_周艳霞、周莹;

"tufan”说与音韵学

唐代诗歌中有大量的“涉蕃诗’,⑩,主要是当时的汉地诗人写下的大量与吐蕃相关的诗文,“蕃”字的押韵问题可以从这些诗文中窥得一二。高适《同李员外贺哥舒大夫破九曲之作》:“遥闻副垂相,昨日破西蕃。作气群山动,挥军大筛翻。”“蕃”与“翻”同属于元韵,《韵典》中的拟音均有两种“biw口n”与“piw口n。白居易《缚戎人》诗中道:“自云乡贯本凉原,大历年中没落蕃。”“原”“蕃”亦同属于元韵,对于唐人而言,“蕃”字的读音只能是“f a n"。为了更好地分析“蕃”的读音,

[3]、《论唐代诗文中的吐蕃异称——兼论唐朝的民族政策与“吐蕃”读音》_南晓民、刘妍君;

谢仁友(2003)提出吐蕃的“蕃”在唐代当有两个读音:常见音、优势音“音翻”,而地名音、方音“音皮/婆/番仔m fszl,即吐蕃仍可读tubo。对此,我们有异议。首先,所谓吐蕃的“蕃”字“音皮/婆/番仔”,

我们翻遍唐代诗文找不到任何确凿根据,也无任何语境支持;其次,据《汉语史稿》,唐代汉语里并没有0韵母(元代以后才产生),唐人语音里自然没有bo音节,即使想读“蕃”为bo也发不出这个音。

[4]、《论汉文“吐蕃”的注音原则一一基于藏文文献里的“吐蕃”拼读》_南小民、巴桑;

汉语音韵学家早就提出了“古无轻唇音田”的科学论断;由此论断出发,唐代“蕃”不会读“fun",声母要改读重唇音[b/p]。再结合“吐蕃”入韵的唐诗可见,那时的吐蕃的“蕃”韵母为元韵带[尾音。按王力先生《汉语史稿》对唐代中古音的拟音,“蕃”当读为〔plian〕音。清代著名历史音韵学家钱大听曾提到“蕃”的古音:“古读蕃如卞……卞、变、蕃皆同音”「网,可见“尊史从古”一派给“吐蕃”拟音Thu puan, Thu biwan等,是符合“吐蕃”古代读音史实的。这点也得到了一些藏学家的认同,如王尧先生(2012)曾提到“吐蕃”的“蕃”唐代音pian。

[5]、《吐蕃起源及其读音问题试探》_祁振纲;

1975年以来,笔者因工作之便,先后到过甘南、黄南、海南、海北、天祝等藏族自治州、县,并到塔尔寺、’拉卜楞寺等著名佛教寺院,访问过不少僧俗群众,征询过有关“吐蕃”读音问题,他们都异口同声的回答:流行于口头语言中的“西番”、“番族”、“番子”、“番部”、“番帐”等词,均来源于历史上的“吐蕃”一词的演变。所以“吐蕃”应读为“土番(凡)”。

他们并不知道有什么“吐蕃”转音读为“土播(博)”的。1988年,笔者专门访问过甘肃省佛教协会副主席、永靖县佛教协会主席、藏传佛教格鲁派活佛杨海莲(已故),进一步请教“吐蕃”的正确读音问题,他说:“在人民群众的口语里,‘吐蕃’读作‘土番(凡)’;但有些学者在书面语言里读作‘土播(博)’,遍查藏传佛教典籍,也找不到出处。可能学者专家们另有所本。所本在哪里,闻所未闻,见所未见。”

[6]、《“吐蕃”读音之辨》_周艳霞、周莹;

“名从主人”原则主要是针对西方语言与汉语的语系分属多样、语种复杂而提出来的一个译介原则,它要求译者在译音时要尽量接近原文读音。很多藏学研究者如谢仁友等人认为,藏民们认为“吐蕃”应读为“tubo”,因此应该坚持“名从主人”原则,尊重这一读音。

藏族自称“博”( bod ),最早来源于上古传说。相传西藏地方以前由非人统治,因此时至今日还有相关的地名出现,如“博康六福”“博康九州”等。敦煌古藏文文献将聂赤赞普称为“博嘎六耗牛之主”,将他建立的雅隆政权称为“鹊提悉勃野”。

关于“博”(bod)的来源和含义,通过查找资料主要提炼出三种说法:

一是来源于“苯”( bod ),由于古时西藏民众多信奉苯教,西藏地方古代也有“本之域”的称谓,之后慢慢发展成“博域”;

二是根敦群培大师曾经在《白史》里提到“博巴”,其本义是指一种“噶耶”或者“瓦耶”的呼喊声,主要是牧民在遇到野兽、盗匪袭击或自然灾害等突发状况时相互联系对方的一种信号,之后慢慢变成指代地名的称谓;

三是从藏文词语“高地藏区”音为["tuigrpweikuin]这样有含义的词语演变出来,其中“pwei”音意为藏,音译为“博”。这三种说法虽不尽相同,但都指向了一个“博”字,读音最后都回归到了“bo"。西藏人类产生后的一方统治者玛桑九兄弟时期西藏被称为“播卡年雅楚”,或写作“蕃康雅楚”“蕃卡亚楚”或“蕃噶雅楚”。

《三国志·蜀志十三张疑传》提到“汉嘉郡界耗牛夷”,“六耗牛部”与这里所载的“耗牛夷”应是一回事,“夷”乃是汉地对于当时雅隆部落的称呼,对于这个名字,本地人民并没有采纳,如同“番”亦只是音译,而在这里生活的人民依然沿用“博”音,故众多藏族史研究者及汉学家认为“蕃”的读音也应为“bo”。

[7]、《关于“吐蕃”、“朵甘”、“乌斯藏”和“西藏”的语源考证》_牙含章;

外文书籍中讲到这个问题时,也表明唐时“吐蕃”读作“吐播”。

九世纪中叶(唐朝后期)·有一个阿刺伯商人苏雷曼到过中国,回去后,他写了一本《东方旅行记》(公元851年发表,这本书中,他把“吐蕃”拼作Tibbat(土伯特)。(《东洋史讲座》第十五卷,日本东京雄山阁版,第3页)

阿刺伯商人把西藏叫Tibbat,显然是根据唐朝人把西藏叫作“吐蕃(播)”而学来的,这一点在法文版《马可波罗游记》中,有明白的论述。马可波罗是十三世纪(元代)到中国的,在他写的游记中,把西藏叫Tibet。法文译者沙里侬在注解中说:"Tibet一名,无疑为古代阿拉伯旅行者由中国学得,即指T'ou po (吐蕃)地方。……T'ou pe to(土伯特)为吐蕃之音变”。

这里更证实“吐蕃”的“蕃”字,唐时读作“播”音。现在西方把西藏叫Tibet,就是从阿拉伯文的Tibbat演变来的。

详解历史细节,厘清来龙去脉,视角不同的中国历史!

欢迎关注“白发布衣的藏地读行!”