本作品是对史图馆专栏的投稿,仅代表作者个人观点;本作品并非严谨的历史学术研究,仅供参考;未经授权,禁止二传,违者必究。

本文作者:无为畅玄

一、 中国选官制度简史

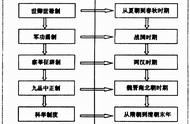

三代至春秋时,国家统治以血缘为纽带,上层官僚为世卿世禄的贵族,卿大夫又将地方人才推举入太学,称选士、俊士,即所谓乡举里选。春秋战国兵戈日交,旧贵族逐渐倒台后,世卿世禄制瓦解,经各国变法,军功爵制和养士制开始出现,实行军功爵制最彻底的秦国首次统一中国。但军功爵制却不完全适用于大一统国家,汉承秦命后虽沿袭军功爵制,但又不完全依赖于军功爵,自文帝“及举贤良方正能直言极谏者,以匡朕之不逮”,至武帝“令诸州岁各举秀才一人”,察举制开始成型。又在辟除、征召、任子等多种举荐制度的配合下,汉朝维持了四百年的统治。但察举制造成官员选拔权向地方下移,至汉末形成门阀士望,所谓“汝南太守范孟博,南阳宗资主画诺;南阳太守岑公孝,弘农成瑨但坐啸”,地方官几乎被大族架空。

至魏晋之时即演变出九品中正制,以祖、父官爵划分乡品,再以乡品高低决定官品,乡品二、三品较上,三品以下则为卑品。但即使乡品相同,起家官品也会按照世族内部的阶层有所区分,所谓“上品无寒门,下品无世族”。

南北朝时,梁武帝既改制确定九品十八班及清浊官,巩固世家地位,又立五经博士设五馆,允许出身于“牛监羊肆,寒品后门”却“能通一经,始末无倦者,策实之后,选可量加叙录”。可见在南朝,虽然九品中正制稳固了世家门阀的权力,但寒门士子亦能绕过中正制,通过明经科或其他途径入仕。北齐亦有较规范的秀才科选拔,皇帝亲临策问,“秀孝各以班草对,字有脱误者,呼起立席后;书有滥劣者,饮墨水一升;文理孟浪者,夺席脱容刀”。隋朝时废九品中正制,秀才科加试赋和杂文,又创立进士科,允许投牒自举,唐朝时考试制度定型,秀才、明经、进士等设为常科,科举制走上了选拔人才的舞台。在之后的千五百年中,科举制虽向政府输送大量人才,但其发展却越发畸形,宋神宗时常科仅留进士一科,明清时选题及文体更受限制,终于清末废除。

二、 明清时的科举考试

明初的科举制度仍不很规范,洪武三年开科的三年后,洪武帝就因取中的士人多文辞优秀却无实践能力而去科举改察举,直到十五年才令科举重开。为规范考试,礼部于洪武十七年颁布《科举成式》,清沿袭之。

图1 明首位状元的“科第世家”牌坊

《成式》规定,乡试于子午卯酉年举行,分三场,入场在考前一天的凌晨三点,点名、搜身等持续一天,至第二天凌晨才发卷开考。贡院备有小炮,每小时鸣炮一响,考生以此判断考试时间。八月初九第一场,试书、经义,其中四书义三道,每道二百字;五经中自选一经,经义四道,每道三百字。八月十二第二场,试论一道三百字,即给出简短论题,考生围绕论点给出论述,该题更注重理论方面,如:圣人在天子之位(嘉靖十九年湖广乡试,下例同。此试张居正中第三十名),判语五条,诏、诰、表一道,二者即古时“应用文”,判语是题目给出事件,考生作出相应文书,题如:官吏给由、功臣田土、禁止迎送、盘诘奸细、带造段疋,诏、诰均是为某位皇帝拟写某时的书面命令,诏如:拟汉举质朴敦厚逊让有行者诏,汉武帝元光元年,诰如:拟唐以张弘靖为宣武节度使诰,唐宪宗元和十四年,表则是拟写对皇帝的贺词,如:拟承天守臣率百姓谢圣谕表;八月十五第三场,试策五道,每道三百字,所谓“策”也是论述题,与“论”不同的是,“策”的题目一般是事件,文字叙述长,考生需要针对该事件给出自己的对策,偏重实践能力。

图2 嘉靖十九年湖广乡试第二场试题

图3 嘉靖十九年湖广乡试第三场第一策

乡试在各省省会的贡院中举行。考生在礼部发放的卷票上写明籍贯、姓名等信息后,凭票领试卷。考生将本场试卷答毕后,墨卷送入外帘。受卷官核对考生与墨卷是否相符,无误后交予弥封官密封考生信息,密封完成并盖印后送交誊录官将墨卷誊录为朱卷,而后两卷一同送往对读官校对,若发现缺漏即用黄笔改正。之后朱卷送入内帘评阅,墨卷留存外帘。外帘各官均由同知、通判及知县充任,保证阅卷的有序进行。以上繁复工序基本杜绝了考官对考生的放水,但考生仍有可能夹带资料以作弊,故而在考前须经搜检官搜身检查。