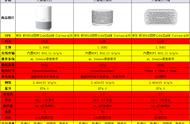

商务印书馆,1928年 图源:中国国家图书馆

然而,《庐山游记》却并不是一本流水账,胡适所记录、评述的,仅是他所游历的一部分,或者说是他重点关注的那一部分,这位声称在北京住了九年未去过长城的宅男书生,对很多事儿浑不在意。因此本游记在某些方面的记述特别简洁。出发的那一段,仅列出同行者姓名,自己带的是长子还是次子都未说明,而且这些人大多未在后面的游记中出现。文中仅提到“吴淞口”三字,告诉了读者他们是从上海出发。没有一路上长江见闻,没有吃、喝、住与花销的记录,在九江下船后上山到宾馆,仅写了250字。之后迅即向读者列出了三日的行程:

八日(上午)御碑亭,仙人洞,大天池。(下午)五老峰,三叠泉,海会寺。

九日由海会寺到白鹿洞,万杉寺,秀峰寺,青玉峡,归宗寺,温泉。

十日由归宗寺到观音桥,金井,玉渊,栖贤寺,含鄱口,黄龙寺。

这是胡适文章的特点,他喜欢直奔主题。

细读游记才会发现,他们由宾馆组队出行,队伍中有外国游客,有轿夫相随。但只有在测量海拔高程等少数作者认为值得记录的见闻时,游记中才会出现同行者的身影。有意思的是,胡适却不吝笔墨记录了轿夫们玩的纸牌,并买了一副,与他家乡(徽州)的纸牌做对比,他认为这些更有历史价值。

商务印书馆1928版 图源:中国国家图书馆

其次,胡适为此次游历做好了知识储备工作,并注重更新与补充。出发时同伴带了十五卷本清代吴炜所撰《庐山志》(应为《庐山续志》),胡适通读后不甚满意。到庐山后他借来了新版的导游书《庐山指南》,在海会寺他买了全套清代毛德琦编著的《庐山新志》(应为《庐山志》),在归宗寺他又借阅了《归宗寺志》。文中,胡适还引用了明代桑乔编撰的《庐山纪事》。回到上海后,为了论证自己的观点,他查阅了一批佛家典籍和史书。《庐山游记》中,凡引用志书之处,皆标注出处(卷号、页码)。游记本是散文,胡适却将它写成了论文。

然而,《庐山游记》并不枯燥,它是一部有温度的游记,胡适写得随性且肆意,读者能清晰地感受到作者情绪的变化。

三日游的第一天上午在山上,胡适先到了御碑亭。他对御碑上刻写的《周颠仙人传》的评价是:“‘流氓皇帝’欺骗世人的最下流的大文章。”对仙人洞的评价是“俗气可厌”,在未建成的圆佛殿前,他嘲弄了修建者唐生智(时任湖南省主席),对大天池的评价是“不成个东西”。不知为何,胡适在山上的心情很糟,《庐山游记》通篇,没有出现过欧美别墅,仿佛那几百栋房子不曾存在。这也是笔者阅读本书觉得最奇怪之处,胡适住在牯岭街的西式建筑的宾馆里,这位从美国拿了一堆博士回来的洋派人物,却对洋人开发的牯岭街景、别墅只字不提。

这也体现在对景色的描写上。作者游历山上的大月山、五老峰、三叠泉等处,都是应付差事的记录,抄录几处海拔,引用几句诗文,写得了无情趣。直到下山进入星子地界,作者的心绪才少了些烦闷,文字中透出了一丝清凉的气息。

五老峰下的海会寺,约1920年

一夜松涛大雨,清晨雨歇,次日从海会寺出发的胡适心境大好。这么看来,笔者认为很可能是前一天雨前的闷热影响了胡适的心情。本日的游记中,出现了难得的景色描写,他还吟了几首不咋地的打油诗。

庐山游历的第二天,胡适造访了白鹿洞,他认为白鹿洞本无洞,两位地方官却开山挖洞又凿个假石鹿放进去,“真是大笨伯!”在白鹿洞,他写出本书最具价值的一段文字(见后文)。之后,他走访了万杉寺、秀峰寺、龙潭和温泉,入住归宗寺。胡适一路坐轿,手不释卷,游记中开始频频引用志书中的文字。此时的胡适,更像个掉书袋的老旧文人。

在归宗寺的那晚,游历、阅读以及思索的积累,化出了本书最奇异的一段,胡适开始了对庐山历史记载与传说的剖析。他尖锐地指出位居庐山“五大丛林”之首的归宗寺的传说极为荒谬,所谓王羲之的洗墨池全然是瞎扯,归宗寺第一任寺主达摩多罗根本就没来过中国,而另一位被认为创建寺庙的名僧佛陀耶舍没到过庐山,归宗寺后金轮峰上的舍利塔的故事是捏造的。

绝大多数景点的传说,稍作辨析就会破绽百出,甚至都不值得考证。胡适却不然,他倔。

如前所述,《庐山游记》是胡适在离浔返沪的船上开始写的。他基于常识的基本的史料,嘲弄了归宗寺传说的的荒谬,但他并未作罢,而是想找到历史的真实,即传说谬误的源头是什么。游记在这里做了个非线性跳转,胡适发挥出执拗考据癖,回到上海后的两天内翻阅了大量书籍,考证出是另一位印度名僧佛驮跋陀罗来过庐山一年,因姓名与佛陀耶舍接近而被搞错。他接着深入挖掘,指出日本的佛教典籍最早出现记错姓名的情况,这一错误在北宋时期定型,流传至今。

胡适为了批驳一座寺庙的传说,旁征博引、洋洋洒洒写了四千多字,占《庐山游记》全文的三分之一,这段足可以改成一篇论文。

金轮峰下的归宗寺,1921年

第三日,胡适造访了观音桥、栖贤寺等处,坐轿上山游含鄱口、黄龙寺,观三宝树后回牯岭街入住。本日游记的内容较为平淡,少有情绪表露,或许是因为前一夜在归宗寺做考据累着了。游记最后是他们一行回到宾馆,决计次日下山返程。

待到胡适第二次来庐山,已是九年后。这一次他不是游客,他参加了由国民政府组织“庐山谈话会”(见笔者撰写的《庐山谈话会与《抗日声明》发表始末(上)》等文章)。

本文用了很长的篇幅介绍这部特别的游记,实是为了阐述笔者对胡适先生《庐山游记》一书思想脉略的理解。作为一个低水平的写手,笔者一直在思索游记写作的意义,也曾分析过游记的范式结构。

笔者过去以为,游记有三种。第一种是流水账型,有的是文字流水账,有的是照片流水账,这类游记事无巨细,从早到晚,吃喝拉撒都记录。第二种是情感抒发型,作者的情绪一定是主观向上的,游记的文字优美抒情,照片美颜高饱和,通篇表现出无尽的欣喜与快乐,凸显旅游带来的正向价值,甚至装裱上崇高、圣洁的光环。第三种是内省型,作者在旅行而非旅游,这类游记的情感是波动的,更强调旅行能给旅者带来什么,是更丰富的知识?是更多彩的阅历?还是更深入的思索?旅游成为对世界探索的形式,其目的是为了提升自我,更强调以外界的刺激触动内心。如某位作家所言,这类游记是成长的记录。

胡适先生的《庐山游记》却告诉我们,还有第四种的写法,即分析、评判型游记,这种形式笔者之前只是略有所悟。

四种写法的差异,根本在于作者与被描述的对象间的关系。

第一种流水账型,作者的心态最低,仿佛是老师教诲下的小学生,端着笔记本,频频点头,认真记录;第二种是仰视,对名山大川、古刹老街欢呼雀跃,其实是作者刻意做出的低姿态,以体现旅行的价值;第三种是敬重,将风雨雷电、市井庙堂看作画卷和书籍,确信自己会开卷有益。

胡适的游记是第四种,采用审视的态度。在《庐山游记》中,他也会表现出自己欣喜或烦闷的情绪,但并不在意很多旅行的细节,所关注的是他认为有意义的事物。作为文化学者,胡适一路上手不释卷,将庐山上下的一个个景点作为研究的对象,对没多大内涵的(如御碑亭),进行简单评述;对历史文化底蕴深的(如白鹿洞),则审慎地总结评价;遇到有疑点的(如归宗寺),就以“大胆假设,细心实证”的科学态度深入剖析。离开庐山后,仍继续研究考证,直到得出令自己满意的结论。

这是《庐山游记》之于笔者最大的启发。

或许有的读者会觉得,胡适这么做累不累?细碎考据一个寺庙传说的意义是什么?换而言之,这种游记写作的意义是什么?胡适在《庐山游记》的篇末特别给出了答案:

“我要教人一个思想学问的方法。我要教人知道学问是平等的……有了不肯放过一个塔的真伪的思想习惯,方才敢疑上帝的有无。”