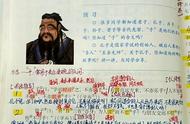

今天我们学习《论语》泰伯篇第12章:子曰:“三年学,不至于谷,不易得也。”

这一章杨伯峻翻译为:孔子说:“读书三年并不存做官的念头,这是难得的。”

钱穆翻译为:先生说:“学了三年,其心还能不到谷禄上去的人,是不易得的呀!”

李泽厚翻译为:孔子说:“学了三年,还没有做官的打算,这很难得。”

其他学者的解读与以上解读大同小异,也就是说这一章的解读没有多大的歧义,基本一致。都认为是孔子赞扬了“学习三年还不做官”的人。

我觉得这种解读有问题,至少和孔子一贯主张和孔子实际行为不符。

三年学:三,概数,表示多,这里指学习的一定年限,比如现代学制,小学6年,初中高中各3年,大学4年。孔子时代虽然没有明确的学制,但学习也有一定年限。本句的意思是:学了该学的年限。

不至于谷:还做不上官。

不易得:再很难做上官。

本章的意思是:

孔子说:“学了该学的年限,还没有做上官,那就再很难做上官了。”

就现代而言,读书的目的具有多层次性,不一定非做官。比如学医学当医生,学工科当工程师,学师范专业当教师等等。但在古代,我国读书人的目的主要是“学而仕”。所以,说“读书三年并不存在做官的念头”这本身不符合事实。就是孔子本人,也一心想着做官,时时想着做官。虽然“子谓颜渊曰:‘用之则行,舍之则藏’”,但“子曰:‘苟有用我者,期月而已可也,三年有成’”,可见孔子具有多么强烈的从仕愿望。孔子还说:“道不行,乘桴浮于海”,可以看出他的从仕决心。以致孔子在仕而不成的情况下,发出“凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫”的感叹。所以,读书不从仕在当时不可能得到孔子称赞。

退一步说,如果真如此,为何读书?若是为了学术而学术或达仁、达义而学习,基本生存如何保障。我们知道孔子时代还没有国家专门设立的学术机构,读书都是为了做官、为了更好地生存,如果不做官而一生读书,生活无法保障,只能像颜回一样“一箪食,一瓢饮,在陋巷”,一生“屡空”。

孔子时代读书人比较少,其读到一定时间就可以谋到一个职位,比如孔子的大部分弟子跟孔子学习到一定年限后先后从仕,如果象孔子一样读书很长时间而谋不到职位者,就很难再谋到职位了,孔子本人就是很好的例证。我们从孔子另一观点中也可以证实本解之意。子曰:“后生可畏,焉知来者之不如今也?四十、五十而无闻焉,斯亦不足畏也已”。

所以,本章孔子表达了三个观点,一是“学而优则仕”,学习达到了优秀的程度就得去从仕;二是学了该学的年限还从不了仕,说明还没有达到“优”,不适合从仕这条路。因为孔子认为,“唯上知与下愚不移”, 只有最聪明的人和最愚笨的人不能相互转换。有些人生来愚笨,就是智商比较低,既是他学了很长时间,也很难达到较高水平。三是从仕也要抓住年龄机会,错过了年龄段,大势已去。现代也是一样,35岁以后,编制内职业被限制,只能靠自谋“编制外”职业了。

,