所以,如果在香港街头提起车仔面,很多人会马上想到这么一份朴素的面食:

平平无奇车仔面

01

车仔面

/ 不用口头点单,对社恐友好 /

是的,车仔面就这么平平无奇,而且慕名而去的朋友们第一次去吃这种面都会相当震惊。

首先,惊奇从踏入店铺就开始了。传统车仔面的铺面都很小很简陋,装修风格甚至比港剧中老旧的传统茶餐厅还要再朴素一点。简单刷白的墙、八十年代的碎花瓷砖、简易折叠木桌和没有靠背的圆凳。一到饭点,熙熙攘攘的人流密密地填充着整个空间,五人圆桌恨不得塞下八个人;“搭台”(拼桌)也是必需的,就连桌与桌之间、后背与后背之间的距离都不一定能挤过一个人,只留出几条窄窄的走道通行。

一家车仔面的小铺

好不容易找到位子坐下,第二个惊奇随之而来:车仔面的菜单,朴素简陋,但令人眼花缭乱无从下手。

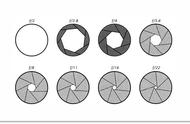

是的,没有你想象中的那种塑封的菜单,只有简简单单的点餐纸。主体分为三部分:配菜、面底、酱汁,自助按需勾选。一份面底算一个基础价格,每份配菜再往上叠加,最后加总算价格。特别的配料和特别的面底会有另外的价格,比如传统的出前一丁比普通碱水面贵两块钱,也就是“ 2蚊”(物价飞涨,现在已经变成 4蚊了,泪目)。

中环筷子记的点餐单

有趣的是,基本上全港的传统车仔面用的都是这类型的点餐纸,连点餐流程也一样:自己找到位置坐下,在桌面的笔筒里取空白点餐纸和笔,勾选好自己心仪的搭配,自助写上桌号,再递给路过的店家小二确认。几分钟后属于你的那碗独一无二的车仔面就被端上来了,碗底还贴着你亲手涂写过的那张点餐纸,以备核对用。

当我第一次去吃车仔面的时候,面对点餐纸简直一脸懵圈手忙脚乱。全靠当地朋友们不懈地“言传身教”,才学会了如何地道而快速地下单,才逐一试验出了哪些配菜、面底和酱汁的搭配最符合自己的口味。甚至有些熟悉的店铺,我们还能打开隐藏菜单,添加点餐纸上没有的配菜(叉腰)。