视频来源:郑璇工作室

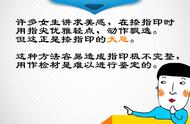

新华社北京6月24日电 6月24日,《新华每日电讯》发表题为《让听障孩子都能用手语读〈论语〉诵唐诗——〈中华手语大系(视听版)〉主编、我国首位聋人语言学博士郑璇教授:我的心愿是让手语“出圈”》的报道。

“太累了,下一本做不动了!”

说这话的时候,郑璇有点脱力似的,把肩膀靠在了咖啡厅的木头椅背上,流露出带点孩子气的苦笑。在3个多小时的采访过程中,她始终字正腔圆、肩平颈直,这是唯一一次,郑璇一直温柔软糯的语气加重了些,保持端正的坐姿短暂地“懈”了下来。

北京师范大学教授郑璇头顶着许多光环:我国首位聋人语言学博士、2018年度“最美教师”……但郑璇不想谈这些,本次采访的主题,和郑璇感慨“太累了”的原因,都是她主编的这套书——《中华手语大系(视听版)》(第一辑)。

“第一辑一共三个分册——‘手语说汉字’‘手语读《论语》’‘手语诵唐诗’,选目都比较基础,算是入门级别的读物。不少社会聋人的口语和阅读能力不太高,但他们也有习得传统文化的需求,希望我们这套书可以提供一个窗口,也可以作为聋人学校的教辅读物,给听障的孩子们多一种学习资源。”谈起出版这套书的目的,郑璇讲得平静实在。

但实际上,这不是个“小目标”。我国有2700多万听障人士,他们当中有相当一部分要靠手语交流表达、获取知识,而市面上针对这一群体的手语书籍凤毛麟角,手语聋人的学习渠道相当有限。郑璇曾经参与过高校听障生单考单招试卷的出题工作,来考试的聋人都是高中毕业生,但给“离离原上草”填下半句这种难度的试题,答不出来的人不在少数。

所以,通过《中华手语大系》,郑璇尝试着,用文字介绍加手语视频的形式,为读者讲“一二三”的甲骨文字形和日常用法;讲“学而时习之”的意义和手语打法;讲“床前明月光”的意象与韵律……这种尝试几乎是在填补一片空白。

郑璇心里还存着更宏大的目标,希望手语能摆脱“小众语言”的刻板印象,通过各种形式拥抱主流文化,让聋人自自然然地用它,听人(听力健全人的简称,也称为健听人)大大方方地学它,让手语“出圈”,和其他语言一样,成为平等表达和自由交流的工具。

本轮疫情之前,这套书、这个目标“牵”着郑璇在北京、上海、南京、武汉几个地方来回跑,占据了她去年大半的业余时间。为之忙碌的不止她一个。中国残疾人艺术团团长邰丽华、复旦大学出版社编辑张雪莉、武汉大学文学院教师陈练文、南京市聋人学校校长陈源清……都是《中华手语大系》编创团队的成员,他们如手工匠人一般,一字一句一韵脚,加上一个个手语动作,“抠”出了最后的成果。

郑璇的描述让记者想起电影《编舟记》的情节:一家出版社,几代编辑,一个个词条注释,“磨”出一本词典《大渡海》。郑璇没看过这部电影,自谦较之大部头的词典,他们造出的只是小小的一叶舟楫,搭载人数有限的渡客。但既然要“渡人”,那么无论“造大船”还是“雕小舟”,都得对自己的手艺负责才行……

本书第一主编郑璇

“蓝图”

《中华手语大系》源于郑璇和张雪莉之间一通久违的电话。

同为复旦博士,又都是中文系学生,两人读书时就是闺蜜。在张雪莉眼中,郑璇不是“残疾人励志典范”,只是个善良又真诚的朋友,一个浪漫又执着的文艺青年。郑璇痴迷舞蹈,张雪莉是越剧小生,她们搭档演出,也一起看演出。张雪莉觉得,对文学和舞蹈,郑璇带着近乎孩子气的赤诚,“有点一根筋,她喜欢的作品就要拉你看完,不看完不行,还想听你说好。”

博士毕业,郑璇在重庆师范大学开启了她的特殊教育生涯,随后又登上北京师范大学的讲台,把她的赤诚转移到聋人教育和手语研究上。而张雪莉成为复旦大学出版社编辑,一对搭档各自登上全新的舞台。

时隔多年再联系上,张雪莉把一套传统文化儿童读本作为礼物与闺蜜分享,看完后,郑璇直言不讳:“这套书好深奥,选目就很深。”

“如果换你来做关于中华优秀传统文化的书,你会怎么做?”张雪莉问郑璇。

“如果让我来,”郑璇答,“我想给聋人孩子做一套手语书。”放下电话,在郑璇脑海里盘旋许久的那些设想再也关不住了:

如果做这套书,一定要有唐诗。

两岁那年,郑璇被高烧夺去听力,陷入助听器也无法打碎的寂静。苦练唇语和发声之余,读诗、写诗成了孤寂包围下的温柔出口。她喜欢《琵琶行》,能背《长恨歌》,9岁那年就有模有样地写下咏萤的诗句:“转瞬不知何处去,星河深处觅踪影。”萤火微小,却是无边夜色中的一点光亮,就像诗词虽短,却是人生风浪间的一种慰藉。郑璇渴望让更多听障孩子感受这种慰藉。

如果做这套书,一定要请专业的听障艺术家来录制手语讲解视频。郑璇想起了她的湖北老乡邰丽华。邰丽华是以“千手观音”一舞惊人的中国残疾人艺术团团长,郑璇在武汉大学读研期间,经常和邰丽华聊舞蹈,也聊手语的艺术表现力。

如果做这套书,一定要用聋人能够理解、接受的手语打法,把中华传统文化的韵味准确地表现出来。

凭着扎实的语言学专业能力,郑璇很确定,“手语有着人类自然语言所具有的全部潜力”。只要功夫到家,汉字的历史底蕴、《论语》的哲学思辨、唐诗的韵律意象,都可以用手语来诠释。

如果做这套书,一定要请聋人朋友来为手语视频配音朗诵、画插图、完成音视频的后期制作……

郑璇想得越来越多,越来越细。这套“不存在”的手语书,成了她心头最放不下的事。老友总是默契,郑璇放不下,张雪莉一样放不下。

“也许我们可以试试,先报个选题?”三个月之后,张雪莉又联系上郑璇。尽管不懂手语,但她相信郑璇的判断,也有编辑的情怀与直觉:出版这套手语书是有意义的!选题通过后,由张雪莉担任责编,《中华手语大系》和郑璇的那些“如果”,拿到了“入场券”。

“选材”

张雪莉总结过她和郑璇在复旦的三年同窗情:“与专业无关,与论文无关,与功利无关。”

从武汉到北京,从求学到教学,郑璇一路都在结交和她同样纯粹的朋友。着手出书时,她首先想到他们。

陈练文

陈练文是郑璇在武大读研时的同学,如今的武大文学院教师。在郑璇心目中,陈练文是担纲选择汉字、解读字形字义,摘选《论语》篇目、撰写译文等重要前期工作的不二人选。

唯一的问题是,一个语言学博士、名校老师,肯不肯挤时间、花心思做一件“基础”到跟学术成果不搭边的事。

“她跟我讲了手语书的设想,问我愿不愿意参与。”接到郑璇的电话,陈练文爽快地答应了,她丝毫不认为老同学的邀请是种“大材小用”。

在正式拿到出版社的“通行证”之前,两个人已经开始商量应该选择哪些汉字、哪些《论语》篇目。《论语》的选目工作是最先完成的。“陈老师帮了好大的忙!”郑璇开心地告诉记者,陈练文的专业和投入,帮她腾出了不少精力。

采访中,听闻老友的称赞,陈练文不愿居功,说起选目的过程,她也描述得轻描淡写,但实际上,每个步骤甚至每个句子单拎出来,都能看见陈练文花的心思。

如果你在网上搜索“朽木不可雕也”的下半句,弹出的结果多半是“粪土之墙不可圬也”。但在陈练文交给郑璇的初稿里,拼音输入法默认的“圬”,被换成了更生僻的“杇”。那是因为被她选作底本的参考文献,是中华书局出版的、我国著名语言学家杨伯峻先生的《论语译注》。根据杨先生的译注,杇是指一种泥工砌墙用的木把工具,因此从木字旁更准确,至于“圬”,词典上写着,它是“杇”的通假字。

那段时间,陈练文“不管白天晚上,只要不上课,有空就做一点”,还是花了好几个月才磨出两个分册的初稿。2021年4月,郑璇回到复旦大学探望师友,还特意带上已完成的一小部分,交给张雪莉审看。

读过“手语说汉字”分册的初稿,“较真”的责编张雪莉建议郑璇联系复旦出土文献与古文字研究中心的专家,为字形解说多把一道关。郑璇犯难了,研究中心主任刘钊教授在学界享有声望,而“我们这个书当时连出版费从哪儿来都还没解决……”她可以找老同学帮忙,但怎么好意思请母校的师长来做“志愿者”?

张雪莉理解郑璇的难处。《中华手语大系》刚刚过了选题,人力、资金、手语研讨、合作单位……悬而未决的具体环节一大堆,都需要郑璇这个“第一主编”去张罗,她又是个对作品质量要求极高的人。但张雪莉也坚持:“我们都已经这么难了,再把难度提高一点又何妨?”

她们心里都有群假想的读者,就是那些刚开始用手语叩响传统文化宝库大门的孩子,“将来有一天,他们长大了,学习更深入了,发现自己一开始的理解有问题,然后举着我们的书给老师,‘您看,这书上就是这么写的!’”张雪莉描述起想象中的场景,语速都加快了许多。“求教专家不丢人,如果误导了读者,那才真是丢人!”想通了这一点,郑璇鼓起勇气,小心翼翼地措辞,给刘钊教授写了一封电子邮件。没过多久,她收到了回复。

回信中,刘钊教授谦和而坦率。他浏览了初稿,发现了一些汉字解析上的问题,爽快地答应等文稿彻底完成后再统一提意见。邮件内容只有寥寥几行,但刘钊没忘了在信的开头写下:“对您献身特殊教育事业的精神和贡献表示钦佩和敬意。”

“刘老师真的很好!”说到这封信,郑璇一遍遍重复。她表达能力很强,但聊起特别打动她的人和事,反而会有种孩子般的词穷。

因为郑璇的执著和赤诚,来自各个相关领域的专业人士,不计报酬地慨然应允,为尚在雏形的“小舟”添块良材、加个零件。