文 | AI财经社 刘雪儿

编 | 孙静

本文由《财经天下》周刊旗下账号AI财经社原创出品,未经许可,任何渠道、平台请勿转载。违者必究。

ZARA的中国失速

某本土快时尚品牌高管向海生最近有点忙。倒不是因为疫情,而是忙着盘新店。

向海生负责门店渠道拓展,他最近听到一个消息,与ZARA同质化较严重的三个兄弟品牌Pull&Bear、Stradivarius、Bershka,会在未来一两年之内完全撤出中国,只保留主品牌ZARA、家居品牌ZARA HOME、内衣品牌Oysho及高端品牌Massimo Dutti。眼下正是和业主接洽店铺位置的好时候。

ZARA曾是很多年轻人投向时尚的第一位引路人,这个57年前起家于西班牙偏远小镇的服装作坊,如今已成为世界头号时尚零售集团Inditex,旗下有ZARA等八个品牌。ZARA最大的贡献在于把时装平民化,*手锏是快速供应链,通过快速捕捉流行趋势,快速修改原创设计,快速打样生产,再48小时内空运到全球门店。

图/视觉中国

然而,唯快不破的ZARA,这两年却在中国市场失速了。

首先是内地新开店增速放缓。据赢商网统计,2014年ZARA新开店还有16家,到2019年下滑到12家,甚至在2018年仅新开8家,期间还关掉位于成都的中国首家旗舰店。往昔年增20多家新店的辉煌时刻不再重现。

向海生透露,“本来ZARA要撤一批门店,由于疫情期间万达物业等邀请做半年短租,ZARA才给一些门店续了半年到一年,预计明年主品牌会关三四十家,内地只剩150家左右。”2017、2018年,ZARA在中国门店数量达到巅峰,连续两年超过190家,现在则下滑到180家左右。

在北京来福士商城,一层入口处的最显眼位置原来是ZARA门店,但就在去年,加拿大瑜伽服饰品牌Lululemon取代了ZARA的领地,如今Lululemon还是全球第三大运动服饰品牌,市值仅次于耐克和阿迪。

当然快时尚行业整体都在下滑,自2018年以来,NewLook、TopShop、Forever21、Old Navy、Esprit、Superdry等多个品牌退出中国,剩下的品牌也在放慢扩张脚步,但ZARA的速度仍是垫底水平。

从赢商网的数据看,2019年优衣库新增86家店位居前列,GAP、无印良品、国产品牌UR等在30家左右,MJstyle新开14家,ZARA和H&M以12家居后,仅高出新开3家的C&A。

这也与商业地产的变化有关。商业地产自2009年掀起开发热潮,到2013年达到开业高峰,不少地产项目把快时尚当做引流品牌,催生了快时尚品牌的急剧扩充。公开数据表明,截至2013年底,包括优衣库、ZARA、H&M在内的10个快时尚品牌在中国开店近1000家。

但由于开业面积远超过零售消费额增长,此后商业地产尤其购物中心面临空置率高企、租金下滑的困境。商业地产行业资深专家王国平告诉AI财经社,开店对城市等级和位置都有要求,快时尚里ZARA的要求最高,而优质网点越来越少,对开店肯定有影响,除非ZARA自降要求,但这就意味着牺牲单店收益。

“今年有些ZARA门店可能会直接关掉。”王国平透露的信息,与向海生得到的反馈倒是相近。

图/视觉中国

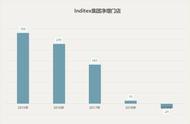

疫情更是让局面雪上加霜。6月10日,ZARA母公司Inditex集团公布糟糕的2020财年Q1财报同时,表示未来一年会关闭全球1000-1200家门店。尽管被关门店的销售额仅贡献5%-6%,且多数店为ZARA以外的子品牌,听起来更像是一场“优化”,但对靠ZARA撑起七成业绩的Inditex集团来说,这仍是一个告别高速成长,进入关键转型期的征兆。

快时尚的整体衰落有迹可循。在纺织服装品牌管理专家、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄看来,欧美品牌风格比较一致,不会轻易改变,新鲜感过了就很难留住用户。此外,这些品牌往往不太会针对中国人的特质推出版型,不利于深入中国下沉市场。而中国的电商环境领先全球,也会冲击主打实体门店的服饰企业。

快时尚的核心竞争力在于快速反应和生产,但在质量上却饱受诟病,这对看重面料质量的东方人来说并不友好。

尽管如此,快时尚行业依旧有屹立不倒的好企业,比如优衣库。得益于主力中国市场的复苏,优衣库在5月便实现营收和净利双增长。当然,优衣库并不认为自己与快时尚有半毛钱关系,相反还认为自己是快时尚的反面。

不管如何定义快时尚,一个令人难以回避的问题是:为什么优衣库能逆势增长,ZARA却做不好中国市场?

失速根源是本土化战略?

ZARA为什么做不好中国市场?多位人士把矛头指向了ZARA本土化策略的失败,称其不看重中国市场。

本土化的第一步是团队本土化。但向海生从ZARA内部了解到,大区经理、门店陈列经理等中层升不上去,中国区负责人为欧洲人,很难推进本土策略。钱明子四年前从ZARA店铺主管的职位离职,他透露主要原因是个人发展受限,“店长和经理有80%靠外部招聘,内部人员很难升上去,而区域经理及以上级别基本是外国人。”

钱明子去了迪卡侬,发现两家氛围完全不一样,ZARA讲究高效和快速,员工做事不需要动脑子,做好一颗螺丝钉就行,但在迪卡侬,他发现有很多自主权, 自己的积极性也能调动起来。

“在门店运营上,感觉ZARA的理货乱七八糟。”向海生观察,ZARA在二线及以下城市管理比较乱,相比之下北上广深略好。这也得到钱明子的证实,“ZARA缺少好服务,总认为靠产品就能吸引用户,前几年品牌少用户选择不多时还能忍受,现在不行了。”

不少中国用户则吐槽版型设计。“欧美人喜欢黑白灰简约范,她们身材高大,偏爱廓形衣服,但亚洲人身材偏小,尤其女生需要借助颜色、装饰细节衬托身材特点,但在老外看来就是土气、不够国际范。”一名时尚界人士告诉AI财经社。

那为什么ZARA不针对中国或亚洲市场,设立专门的产品团队?

这与ZARA的模式有关,其优势在于捕捉流行趋势,并快速生产出来。为了快,ZARA会抄袭大牌原创设计,不惜每年支付巨额的版权费。但如果针对每个地区设置不同款式,就会拉长ZARA的供应链周期,使其失去最核心的竞争力。