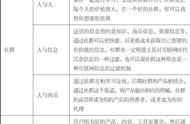

大家都在聊社群,仿佛这是什么新鲜物种,但其实,早在原始社会,我们的老祖宗为了抵御外部威胁而群聚在一起,这就是社群;现在满大街的广场舞大妈们的聚集,也是社群。

社群,自古存在,只是当下我们的认知形态更趋于对互联网的社群讨论。不得不说,腾 讯在社群互动的工具上为国人提供了不可磨灭的贡献,先是扣扣,再是微信,这两个普及到连卖菜大婶都会用的工具着实为社群的组建提供了异常便利。

有了便利的工具,似乎社群也就成了轻而易举就能办到的事。

社群,是否真的如此简单?而在社群基础上的营销是不是也就顺理成章的事了呢?

误解一、建个微信群,就等于建立社群了?

正是由于微信的普及,提到社群,很多人就会下意识觉得一个微信群就是一个社群,其实不然。

我们首先要知道,社群固然是表现为一群人的聚集,但更重要的是为什么而聚集。

这种聚集的原因,可以是因为崇拜一个独具风*的大咖,可以是因为某一款产品,更多的时候,是一种共同的兴趣爱好,不然你说,一群人共同乘坐一辆飞机,这种聚集就叫社群么?

所以话说回来,当下很多人一心想要建个社群,其操作就是微信里头一勾选,数百人天南地北的就被拉入到一个群里,很多人进了群还一头雾水不知个所以然,又或者这些群建立的初衷只是同学、同事、老乡的聚集载体,为了方便一群人的聊天而已。

所以,微信群并不等于社群,真正的社群,要建立在相同或相似的兴趣、认同、或者是信仰的基础上聚集。

误解二、社群就是创建者向社群成员的单方面输出吗?

俗话说,无利不起早。

很多社群的创建自然是从创建者自身利益的角度考虑的。

但这是不是代表着创建者就应该一个劲且单方面的持续输出价值呢?

我们说,社群是一群有着相同相似兴趣的人,通过一个载体而聚集在一起。在这样的框架下,社群应该是大家共同去做什么,而不是等待着创建者一个人做什么。

群员的持续互动、参与才是一个社群运营、发展的基础。

误解三、社群是不是人越多越好?

中国人喜欢讲究“热闹”,譬如春节这种一年里头最盛大的节日,就是“越热闹越显得喜庆”。

这样的传统观念同样也作用于社群。很多人潜意识里就认为——人多,只要一人说一句话就能显得群活跃了。这同样也是一种主观上的错误认知。

著名人类学家,英国牛津大学教授罗宾·邓巴就提出了非常著名的“邓巴定律”,他认为,人类的智力决定了人类拥有稳定社交网络的人数是148人。

换句话说,超出了148人,实际上就是过载信息了,自然会被人类大脑下意识的过滤掉。

所以说,你动辄大几百号人的社群,真的就是好的吗?一小部分人活跃,其实造就的是更多人的沉默而已。

误解四、在社群里“卖货”,就是所谓的“社群营销”了吗?

现如今我们最常看到的社群是那些电商、微商创建的社群,里头混杂着各色各样的买家、卖家,群内最常见的信息只有一种,就是广告。

各种产品的,促销的,加盟代理的……仿佛除了广告也就没别的可说的了。

也有不少人绞尽脑汁想进入这类型的群里,然后时不时也丢那么一条广告,至于效果如何我们不予置评,但这显然也是一种对“社群营销”的歪曲。

充其量,他们只是把一个社群当作了营销的渠道而已。

网络社群的本质是一种平台,它终究是以用户为中心,通过互联网的手段和媒介,来满足用户的需求,同时又反过来通过用户的互动反馈,最终实现商业转化。

所以,单纯“卖货”的群并不是真正意义的社群营销,这样的群,也容易在短时间内归于沉寂。

误解五、严格规则的社群就是一个好的社群?

有一些做专业学术的社群,群管理们希望这个群输出的是高质量的干货内容,因此对群规做了严格限制。

比如日常不允许闲聊,不要发一些和主题无关的话题等等,这样的规定固然使得群里呈现的是一种专业氛围,却也容易让群员觉得话题过于严肃缺乏趣味。

因此,规则严格并不是决定社群好坏的标准,想让社群更具氛围,调查民意,让社群模式趋于大众普遍认同的形式,才能使社区更长久更具活力。

社群运营其实要没有那么难,用建群宝就可以轻松做到:

第一,可以根据敏感词、广告自动踢人;

第二,可以开关群聊验证,再也不怕热聊被广告党搅局;

第三,可以设置欢迎语自动欢迎新进群的用户;

第四,可以自动回答群里用户的问题;

有如此多强大的功能,使用了建群宝,社群运营就再也不是一件难事了。

,