江西和江东,为何越变越小?原因不难找到:唐代之后,经济重心南移,汉代广袤的“江南”,人口越来越稠密,行政区拆分实属合理。

元代实行行省制度,将全国分为13个行政区,包括一个中书省、一个宣政院、十一个行中书省(简称行省或省),其中包括江西行省和江浙行省。所以,从元代开始,作为行政区的“江东”消失了,“江西”得到保留。曾经的江南东道演变为江苏南部、上海、浙江、福建。

“江东”之所以被拆分,因为这一地区宋代以来,成为王朝出产玉米最丰饶、人口密度最大、财税地位最重的区域——如果原江南东道继续以一个政区存在,那它在经济、人口上,将是开挂般的存在,势必成为朝廷担忧的心腹大患。

朱元璋深知这一点,所以一不做二不休——他不仅拆分了元朝的江浙行省,而且将宋代的两浙路的太湖以北区域与江淮、黄淮区域一起,组成了新的“南直隶省”。

清初,原南直隶改称“江南省”——一个跨淮河、长江两岸,名不副实的“江南”诞生了!这个江南省历史不长,1667年便一分为二:东部称江苏省、西部称安徽省,除了婺源后来划入江西,苏北与皖北略有调整外,版图格局大体延续至今。

江西与江东总结

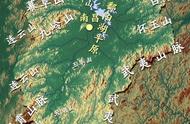

- 秦汉之际,江西指今安徽一带,江东指今长江以南的江浙沪地区(不包括江苏省长江以北地区)。

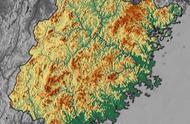

- 三国时期,江东泛指江东六郡,从江浙扩大到江西、福建。

- 唐代以来,江西主要指今江西大部分地区(代称为江右),江东(路)缩小为皖南到九江一带。

- 元代调整行政区划,“江西”保留,“江东”消失。

- 明清时期,“江西省”版图确立,原“江东(道、路)”已七零八碎。

从秦汉时期的“江东”到唐宋时期的“江南东(道、路)”,江东从浙北、苏南一带扩大到今上海、浙江、福建全境,以及江苏南部、安徽东南部,江西东北部一小部分等广大区域。这样的一个“江东”,显然无法再成为一个“江东省”。