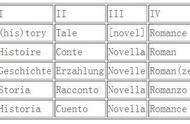

读书笔记:浅析余华小说的语言叙述特点

文/王金龙

余华,人称当代的先锋派文学的主流人物,他的作品,把人物和情节置于非常态、非理性的现实生活中去,以血腥、暴力、淫乱来反映人生的痛苦。比较有影响的作品有:《活着》、《许三观卖血记》、《兄弟》、《在细雨中呼喊》等,近年来又推出新作《文城》。他的作品屡次在国际上获得大奖,但由于作品内容和表现手法与国内文学主流媒体表现方式和内容大相径庭,所以,国内对他的作品颇有微词,国内各种文学奖项也与之无缘。

对他的写作内容,有个人的好恶,姑且不谈。但余华在写作的形式和语言上,确实有他独到之处。他打破了人们常用的传统文字语言运用方式,独出心裁地把过去认为不合语法规则的词语组合在一起,形成全新的语句,让人读来耳目一新。在叙事结构上,采取时空错位、分裂、语句倒装等手法,让情节呈现多重性,增加了故事的感染力。

先看几个例子。《在细雨中呼喊》中,有这么一段文字:

后来整个下午,村里人看到孙广才在寡妇家中若无其事地喝酒。然而这天半夜村里人听到了来自村外毛骨悚然的哭声。我哥哥听出了那是父亲在母亲坟前的痛哭。我父亲在寡妇睡着以后偷偷来到坟前,悲痛使他忘记了自己是在响亮的哭喊。

这一段的叙事过程,显然和正常的顺序有所不同。一般人的表述顺序用该如下:

1. 整个下午,村里人看到孙广才在寡妇家中若无其事地喝酒。

2. 晚上,我父亲在寡妇睡着以后偷偷来到坟前。

3. 半夜村里人听到了来自村外毛骨悚然的哭声。我哥哥听出了那时父亲在母亲坟前的痛哭。

4. 悲痛使他忘记了自己是在响亮的哭喊。

显然,在这里余华运用了倒装句,造成了语序和时空的错位感觉,打破了常规的叙事方式。

这种倒装句和时空错位的叙述,打破了常规的叙事方式,在余华的文章里比比皆是,读来给人异样的感觉。

同时,我又感到他这种语序的形成,应该是长期阅读国外翻译小说的结果,是一种不自觉形成的叙事方式。我们知道,外语的句子结构所修饰语大都放在句子的后面,主、谓、宾语在前,定语、补语、状语等等都在后,这样就造成了翻译的句子,前面说了主要的事件,后面又有几句补充。我们阅读翻译过来的小说,远远没有国内知名作家,用母语写成的书籍读的流畅,就是这个道理。

下面这一句,更像是从外文翻译过来的句子:

父亲呜咽着走回寡妇家中,他的脚步声听起来像个迷路的孩子一样犹犹豫豫。

按照通畅的中文写法应该是:父亲的脚步声听起来像个迷路的孩子一样犹犹豫豫,他呜咽着走回寡妇家中。

余华承认,他的文学启迪与修养,绝大部分来源于国外名著的滋养,那些翻译过来的作品,明显的有语句倒装和拖拉说明的痕迹。长期的阅读和默化,就形成了余华的这种文字叙事风格。当然,这只是一家之言。

语言文字的超常规应用,拓宽了余华文字表达的感染力。比如:“孙广才是由他无限热爱的酒带入坟墓的。”词语“无限热爱”用在酒上,超出了常人的用法,如果小学生用词造句,老师肯定通不过,最起码是不恰当。但余华用在这里,拓宽了词语的含义,兼有嘲讽的意思,也让读者为之一新。

这样例子不胜枚举:“由于酒的鼓励,我父亲像一个少年看到恋人飘散的头发一样神采飞扬。”这里的“鼓励”一词用在酒上,也是别出心裁。

余华的语言风格,充满了诙谐,幽默,而且处处又显示出讥讽和调侃,有时又给人玩世不恭的感觉。他把那些本来血腥、死亡和恐怖,以及荒诞离奇的情节,用这种语言表达出来,显示出高超的驾驭文字的能力,让人惊叹不愧为先锋派大师。看下面这段例子:

孙广才落入粪池淹死,喝醉了酒的罗老头晚上以为遇到了淹死的猪,刚要喊“谁家的猪掉...”,马上自己捂住了嘴,等他拽上来看清楚是孙广才,一脚蹬回粪池,嘴里骂道:“他娘的,你死了还要捉弄我。”

本来看到淹死人是件恐怖的事情,但在余华的文字下,变成了调侃和幽默。对生死亦如此,这不也透露出作者居高临下,玩世不恭的态度么?

至于说道余华小说情节的荒诞和色情,更是超出常人之想象。

他的父亲半个月外出没有回家,一回来就把在地里干活的母亲拽回村里,在别人家找了一条板凳,父亲为母亲解不开裤腰带而大发脾气。“母亲温顺地躺倒,将一条腿拔出来搁在秋天的空气里。”“几只鸡喔喔叫着满怀热情地也想加入其中,它们似乎是不满意孙广才独吞”。

丰富的想象和语言运用,只能让人叹为观止,拍手叫绝。

这样的例子充满全篇,不能不佩服余华的文字功底和情节无比丰富的想象力,一环紧扣一环,层层递进,高潮迭起引人入胜。

当然,有些描写太过于露骨和荒诞,让有传统思想的难以接受,显得不近情理和远离现实。但也有评论家说这正是余华的过人之处。

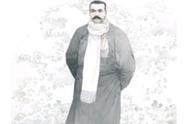

余华出生于1960年,整个童年和少年时代都是在运动和动乱中度过的。他没有考上大学,没有经过系统的文学学习和培养,完全靠自己的勤奋和悟性,硬是从一个小镇卫生院的牙医,登上了小说家的舞台,而且出手不凡,一鸣惊人,这不能不说是个奇迹。他的早期小说,就以刻画苦难世界中,人们在生存困境和精神异化的双重压迫下,呈现出贫困与饥饿、暴力与死亡交织的生存状态,以及人的*、罪恶、荒诞等情节让人耳目一新,彻底否定了传统的叙事方式和美学风格,在学习西方文学大师的创作手法上取得了成功,稳坐了国内先锋派小说家的头牌交椅。

余华虽然出生在浙江杭州,但其父辈却与我是同乡,祖籍是山东聊城高唐人氏。在他的一片散文中,他叙述了当年父亲带他从南方回到山东高唐老家情景:鲁西北的盐碱地,破草房,贫瘠的土地和忠厚的老乡,北方冬季的枯枝败叶和寒冷,都给他留下了深刻的印象。在高唐老家的姑姑家,亲人包饺子给他吃,余华清楚地记得饺子咸的要命,父亲告诉余华,这是让他把饺子当配菜吃的。更有甚者,在他的新作《文城》里,文章的后半段北方军阀南下,带兵的连长就是山东聊城人,而且会说一口山东快书。可见父辈家乡观念对他创作影响之深。读余华的作品,从中也可以看到许多侠肝义胆的豪杰之士,在人们危难之中慷慨以助,显示着北方人的豪气和勇猛。特别是《文城》中的主人公林祥福的性格,勤劳、善良、更是山东人秉性的真实写照,也应该是余华作为山东祖籍作家的灵魂深处的使然吧。

当然,余华作品中有许多血腥、死亡、性暴露和荒诞的描写,让我们这一代受过传统教育的人难以接受,特别是看到外国评论家取其一而抹黑我们国家的现实,也感到很是愤慨。所以,读余华的作品,应取其精华去其糟粕,仁者见仁智者见智。从语言特色和文学表现技巧上,还是有很多值得学习的地方,从这点意义上来讲,余华的作品值得一读。

(图片来源于网络)

作者简介:王金龙 男 1955年出生,山东阳谷县人,中石化退休干部。虽然是理科生,但对文学由衷的喜好,从中读出人生的另一番感受。没有文字功底,更没有系统的文学知识,只凭兴趣广泛阅读。有感悟时也写点文字,诗歌、散文、小说等都有涉及。但才浅学疏,平平淡淡,只是记录生活、愉悦身心而已。

壹点号悠然居士

新闻线索报料通道:应用市场下载“齐鲁壹点”APP,或搜索微信小程序“齐鲁壹点”,全省600位记者在线等你来报料!

,