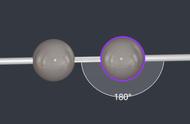

“结晶区”(蓝色区域):与旁边的无定形区域光学性质不同

所以,塑料不透明,是因为内部存在大量结晶区与非结晶区(无定形态)所形成的散射界面。

那么,是否有可能,让塑料内部“完全结晶”或“完全不结晶”呢?这样不就没有界面了吗?

从高分子的长链结构来看,我们应该能猜到,完全结晶是不太可能的,那么,就让塑料完全不结晶吧!

这就是塑料实现透明的原理:完全处于无定形态,使得其内部无散射界面。

如何得到完全无定形态呢?

比如我们熟悉的PMMA(有机玻璃),透明度非常高,它就属于完全无定形态;科学家把PMMA的分子设计成无规结构,因此自然就避免了结晶(规律性的排列)。

再比如生产透明饮料瓶的PET(涤纶),它的特点是结晶速度很慢,那么,咱们让熔融的PET以极快的速度降温,让塑料来不及结晶就已然凝固了,就得到了透明的塑料。

再比如做太空杯的透明的PC塑料,它的分子骨架上有许多“苯环”,这使得它的分子很笨重,流动性差,自然结晶十分困难,因此透明度很高。

透明的PET材质塑料瓶

另外,还有一种不可思议的方法——

杂质:让塑料更透明!让我们再回忆一下,结晶与非结晶的界面会发生散射;不过,这里的散射有一个条件——晶体颗粒必须大到至少与光的波长接近才行!

可见光的波长大约0.4~0.8μm,所以,只要晶体颗粒足够小,也可以实现透明。

结晶是需要晶核作为起点的,就如同饱和盐水需要放入一个成核的引发物质——

“引燃”了结晶

原本无杂质的塑料中,大家都是一样的高分子,谁也不愿主动出来作为晶核,晶核数目非常少,所以结晶区域就很大;相反,如果我们在塑料中加入许多杂质微粒作为晶核,成核点很多,每片晶区就很小,小于光波波长,塑料就透明了。

这些杂质,我们称之为“澄清剂”。

高分子的底层混合——“无规共聚”材料开发时,常常会遇到这样的场景:A材料与B材料的性质各有优劣,我们会想,要是能有一种材料能“取两者之所长”,就好了。

能不能把A和B混合起来看一看?

对于小分子来说,是可以的;对于高分子来说,不行。

想混合两种塑料来取得一种性能更优异的塑料,通常来说,是行不通的。

但是我们有别的办法,称为——“共聚”。

比如说我们经常听说的ABS塑料,它其实是丙烯腈(A)-丁二烯(B)-苯乙烯(S)三种塑料的无规共聚物。

比如,简单聚合物(均聚物)是“-S-S-S-S-S-S-”;那么,无规共聚物就是“-S-A-A-B-S-A-”这种结构,没有规律地把不同的单体聚合在一起,就形成了无规共聚物,经常会获得优异的综合性能。

ABS塑料:乐高帝国的最大功臣

其实,大自然才是运用无规共聚物的大师:蛋白质与DNA就是天然的无规共聚物——通过有限的单体可以实现无穷的组合。

高分子之间的拉手——“交联”有一些高分子就像是长长的毛线(“线型结构”);温度升高后,分子之间可以相互滑移,在宏观上的表现就是“可流动”,而冷却后可塑形,称为“热塑性塑料”。

如果我们将高分子互相之间都拉上手,使得它们之间无法滑移,这就是“交联”(cross-linking),交联后的结构就像一张“渔网”,称为“网型结构”,这类材料称为“热固性塑料”。