线型结构(I和II)与网型结构

热塑性塑料,可以反复熔化与固化;而热固性塑料,只有一次机会,交联固定后,就再也不能熔化了。

那么,问题来了,热固性塑料如何加工呢?总不能所有产品都要在材料的产地加工完成吧?

其实,一般我们会先制造一些“半成品”,比如‘未交联’或‘半交联’的材料,称为“预聚物”(prepolymer);塑料制品的加工厂拿到的就是这种预聚物,通过再次加热或其他办法“重启暂时中断的交联反应”,等塑形后再去除模具,就完成了加工。

各种颜色的塑料预聚物颗粒

即便如此,热固性塑料还是有个棘手的问题:难以‘回收’与‘回炉’。

科研人员想到一些回收办法,比如,在网型结构中添加一些‘机关’,只有在一些特殊条件(强酸/强碱)下,这些‘机关’自动解体,实现回收。

回炉(加热后可重新塑形)也是能实现的,这就需要找到“可逆的交联反应”(如狄尔斯-阿尔德反应)了。

橡胶与塑料:本质区别是什么?橡胶,在室温下富有弹性;它与塑料有什么本质区别吗?我们需要从高分子的三种状态说起。

高分子不像金属与陶瓷,由于没有‘泾渭分明’的结晶温度(熔点),所以加热时,没有瞬变只有渐变——

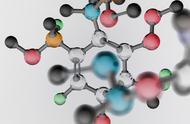

高分子(非晶态)的温度转变曲线

按表现形态分为:玻璃态、橡胶态、黏流态。

按字面理解就可以——玻璃态像玻璃,橡胶态像橡胶,黏流态像黏黏的流体。

把这三个状态分割开的,是两个温度点——

- Tg:玻璃化转变温度(g代表glass)

- Tf:流动温度(f代表flow)

讲到这里,我想你已经猜到了——在室温下,高分子处于玻璃态就是塑料,处于橡胶态就是橡胶。

所以,引起“挑战者”号事故的橡胶圈为什么失效?就是因为当天的气温低于了Tg,橡胶被冻成了塑料,失去弹性了。事后的听证会上,费曼用一杯冰水就现场完成了实验——

费曼用一杯冰水演示了橡胶圈的失效机理

橡胶要想‘完全回弹’,必须保证分子之间不能产生滑移流动,方法是通过交联形成“网型结构”。

比如说最早的天然橡胶,只要一遇到炎热的天气,就会开始变得黏稠流动,根本无法使用;后来人们发现可以通过‘硫’让分子之间拉起手(交联),形成网型结构,才使天然橡胶具有了良好的弹性,也不用担心炎热的天气了;这就是“硫化橡胶”的由来。

橡胶能不能反复加工?前面讲到,热塑性塑料(线型结构)可以反复热成型加工,而热固性塑料(网型结构)只能成型一次。那么,橡胶有没有‘热塑性’的呢?

有的;有一类橡胶被称为“热塑性弹性体”(或称‘热塑性橡胶’),它们具有独特的分子结构被称为“嵌段共聚物”。

如果说简单聚合物(均聚物)是“-S-S-S-S-S-S-”,无规共聚物是“-S-A-A-B-S-A-”,那么嵌段共聚物就可以表示为“-A-A-A-B-B-B-”,好似两种高分子拉起了手。

聚氨酯(PU)就是一种典型的嵌段共聚物,构成它的链段我们称为“软段”和“硬段”,从这个名字上我们也能想象到,在室温下,软段的流动性好,而硬段则比较坚固,所以,整个分子表现出良好的弹性,在高温下又体现出热塑性。