什么是影响因子?

影响因子(英文:Impact Factor),简称IF,这是一个国际上通行的期刊评价指标体系。

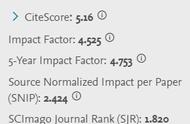

期刊影响因子主要包括2年影响因子、5年影响因子、即时影响因子、综合影响因子和复合影响因子等,但期刊评价中所提到的影响因子主要是指2年影响因子。即某期刊前两年发表的论文在第三年被引用总次数除以该期刊在这两年内发表的论文总数。

影响因子虽然可在一定程度上表征其学术质量的优劣,但影响因子与学术质量间并非呈线性正比关系,影响因子不具有对学术质量进行精确定量评价的功能。

首先,期刊影响因子作为一种量化指标是可以人为造假、操纵的。

对期刊文献的引用应该是作者自然的、自愿的、根据文章内容实事求是的、主动的引用。但许多期刊为了提升影响因子,就会出现一些人为造假的情形。

我们知道,影响因子的计算方法是以年为单位进行计算的,如以2022年的某一期刊影响因子为例,IF(2022年)=A/B,其中,

A=该期刊2019年至2020年所有文章在2021年中被引用的次数;

B=该期刊2019年至2020年所有文章数。

因此,为了提高IF比值,可以人为采取两种途径:

一是可以在分母B不变情况下增加分子A被引用次数。期刊自引和期刊间互引是两种常见方式,如期刊可以随意添加与发表论文内容无关的期刊自引文献,或者要求、暗示作者非必要地引用特定文献,而有些期刊之间私下达成某种协议要求期刊之间互相引用。

二是可以在分子A不变情况下减少分母B。一种期刊在每年、每期版面数不变情形下,140个版面,原来可以发25篇文章,往往要求作者鸿篇巨制,字数要四五万,期刊、每期发七八篇足矣。

因此,通过上述“游戏”方式,一种期刊短期内被引用次数急剧上升,而其中自引率就可达到35%以上;原本每年发文总数240篇现在减少到每年发文不足百篇。不言而喻,这种影响因子“崇拜”“过度自引”“互惠互引”“崇引”“匿引”等不规范的论文引用行为,在某个时间段内期刊影响因子自然会得到一定的提升,实现影响因子“大跃进”。

而且,影响因子是否具有科学性本身存在质疑。

学术期刊发表的论文两年内被引用的平均次数被定义为“影响因子”。用这个指标来科研管理和进行期刊质量评价是否科学?两年平均引用次数能否作为影响因子呢?

期刊、期刊论文都有一个“期待引用次数”,期待发表次数大于或等于两年平均引用次数与论文半衰期(即从论文发表之日到引用高峰出现的时间长度)乘积的两倍。可见两年平均引用次数并非期待引用次数的唯一控制变量,在高影响因子刊物上发表的论文并不一定总引用次数也高。

影响因子统计的是一个期刊在两年内收到的所有引用数,只关注的是论文发表后两年中论文引用情况,但对于一些需要3-5年,甚至更久才能体现价值的学科有些不合适。而且在影响因子测算时,引用数针对的是期刊上所有类型出版物,除了论文、综述等可引用项目外,还包括社论、新闻、科学通讯等不可引用项目。在期刊影响因子计算中,公式的分母只纳入前者,分子两者都计入。而从对目前期刊发文情况调查来,期刊发表的“可引项目”和“非可引项目”大约各占一半。

由此看来,把影响因子作为期刊评价唯一的和重要的指标是不科学的。我国目前具有四大学术期刊评价体系,即:A刊评价,即由中国社会科学评价研究院研制的《中国人文社会科学期刊AMI综合评价报告》;B刊评价,是由北京大学图书馆主办的《中文核心期刊要目总览》;C刊评价是由南京大学中国社会科学研究评价中心研制的《中文社会科学引文索引》(CSSCI);R刊评价是武汉大学推出的《中国学术期刊评价研究报告》(RCCSE)。从调查来看,这四大学术期刊评价体系,主要有吸引力、影响力和管理力三大指标,而影响力中,由影响因子构成的学术影响力并不是唯一和决定性的指标,还包括了政策、社会和国际影响力。

把影响因子作为期刊评价重要指标是不可取的,这也遭到了学界、期刊界许多学人的反对和质疑。如:

2012年,学术期刊的编辑和出版者发表的“旧金山宣言”,呼吁停止使用期刊影响因子等期刊计量指标来评价研究论文和学者个体的贡献,主张同行评价是科研成果评价最主要的方式。

2015年由专家学者提出来的“莱顿宣言”,提出了学术评价第一个原则是量化的评估应当支持而非取代质化的专家评审,即不能用量化评价来取代质化评价。

为此,国内许多学者对目前高校学术评价和学术期刊评价提出了许多建议,如:

李盛兵教授认为,“引用替代”是根据引文量判断论文的好坏,这不利于原创性研究的开展与传播。如何打破学术评价的“引用替代”呢?应该以高水平的同行评估,取代数材料的计量评估。

荆林波等学者认为:

研究破除“唯影响因子”的学术期刊影响力测度方法甚至“影响因子化”的学术期刊评价体系,重构科学权威公开透明的学术期刊评价标准,建立科学合理的学术期刊评价体系,引导我国人文社会科学期刊坚持正确的政治方向、学术导向和价值取向,正确发挥学术交流平台作用,进而引领我国人文社会科学高质量健康发展,成为当前学术期刊研究评价工作的重要方向。

在中国,学术评价改革也在进行。2020年7月,科技部、国家自然科学基金委员会发文明确要求“不将论文发表数量、影响因子与奖励奖金挂钩”。当年11月,教育部和科技部又联合发文,规定“取消直接依据SCI论文相关指标对个人和院系的奖励,避免功利导向”。同年教育部也印发《关于破除高校哲学社会科学研究评价中“唯论文”不良导向的若干意见》的通知,提出可十个“不得”,就明确要求不得以刊物、头衔、资历、国际发表、影响因子等替代学术质量和水平。

由此看来,在期刊评价中,影响因子不应作为一个唯一、重要指标,应该把质量放在首位,采取“以文论文”“以质论文”,而不是“以刊论文”“以影响因子论文”。

,