2.2.2 盈利预测:未发生季度

针对未发生季度,与前文类似,充分利用宏观经济指标与企业盈利之间的固有关联,通过已发现的逻辑关系把宏观分析师一致预期下的经济指标转化为全A企业盈利预测。

实际上,学术圈的盈利预测普遍采用自上而下宏观法,该方法存在较多的理论研究和实证研究。Nolen (2012) 发现企业盈利增速具有长期的均值回归效应,即当企业盈利增速过高或过低时,未来 1-3 年内会回归到市场平均水平[4]。2009年,经济学家Micheal Biggs提出了“信贷脉冲”(credit impulse),信贷脉冲的定义是新增信贷需求除以名义GDP,可用于预判实体经济的景气周期;当实体经济中企业预期经济景气,加杠杆扩大产能,导致信贷脉冲增加,企业未来盈利提升;当实体经济中企业预期经济萧条时,去杠杆缩减产能,导致信贷脉冲下降,企业未来盈利下降。除了理论研究外,自上而下方法也可进行实证研究;Yan Shu 等(2013)汇集140 多个宏观经济变量,分别代表实体经济、价格信息、金融状况和劳动力市场趋势,实证研究结果指出宏观经济信息可提高预测企业未来收益的准确性[5]。

总结以上理论,企业盈利增速存在均值回归特性,是一个长期围绕着某一个中枢进行上下波动的时间序列函数。海外研究机构往往会运用柯布—道格拉斯(Cobb-Douglas)生产函数判断GDP增速的长期中枢,长期中枢由人口增速、资本投入、全要素生产率等宏观因素共同决定;波动的产生源于信贷脉冲,从企业微观层面看,企业融资购买设备扩产或开拓新业务,投资慢慢转为产能拉动盈利提升,企业的融资行为加总与宏观的社融息息相关;信贷脉冲传导至盈利需要一定的时间,根据我们的测算,信贷脉冲传导至企业盈利大致需1.75年,见图8。

2.3 盈利预测差

在自上而下全A盈利预测体系建立后,预测值之间的比较是自上而下全A盈利研究体系的一部分。已发生、未披露财报季度的盈利预测代表“现实”,未发生季度的盈利预测代表“预期”,随着时间不断向前推进,未发生季度逐渐变成已发生、未披露财报季度,“现实”不断更新,与过往的“预期”或形成预期差。在全A盈利研究体系里,分析 “盈利预测拐点”、“盈利拐点”、“盈利超预期”,以上三点是盈利分析产生投资收益的主要根源。

3. 全A盈利模型研究

在自上而下全A盈利预测研究体系下,盈利预测的核心是建立宏观经济指标与企业盈利之间的逻辑关系。为此,我们采用多元线性回归的思路,以宏观经济指标为自变量,以全A盈利数据为因变量,构建自上而下全A盈利模型。

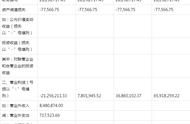

以2013Q2-2023Q3为数据区间,自变量宏观指标包括名义GDP增速、CPI同比、PPI同比、工业增加值同比、固定资产投资完成额增速、出口金额同比、M2同比、信贷脉冲、PPIRM同比,因变量包含多种,按研究对象可分成全A、全A(非金融),按研究内容分成营收增速、毛利率、利润增速,见下表。

全A盈利模型的构建采用数据建模的标准流程,特征工程-建模调参-模型评估。

1.特征工程: 数据处理包括处理异常值(剔除或替换异常数据)、处理缺失值(填充、删除或估算缺失数据)、以及数据标准化(将数据转换为具有零均值和单位方差的格式,以便不同量级的特征公平比较)。特征提取从原始数据中提取有意义的信息,通过聚合、摘要统计、使用领域知识来构建新特征。特征选择旨在识别哪些特征对预测最有用,方法包括相关性分析、主成分分析(PCA)。

2.建模调参: 根据问题的性质选择合适的模型;利用技术找到最佳的模型参数设置,通过多轮测试,找到提高模型性能的最佳参数组合,实现超参数调优;交叉验证确保模型在不同数据子集上的表现稳定,从而避免过拟合。

3.模型评估:根据模型类型选择合适的性能评估指标;对模型的预测结果进行深入分析,注重模型决策过程的可解释性。

3.1 全A营收增速

用工业增加值和PPI对全A营业收入进行模拟(均采用标准化后的季频同比值进行回归分析)。回归结果如图10和图11,模型拟合效果较好,拟合优度达0.81。以下为全A营收增速的标准化模型函数,代表标准化下营收增速与PPI同比及工业增加值同比之间的逻辑关系,二者均与营收增速呈正相关,相较下,营业收入对PPI代表的产品出厂价格较工业增加值更为敏感。

3.2 全A毛利率

对毛利率进行预测,首先需要面临的问题是毛利率存在季节性干扰,干扰主要集中在一季度,由于春节停产,企业一季度毛利率较其他三个季度大幅下滑,然而宏观经济指标在取同比值下季节影响被剔除,为排除一季度影响,我们只选取二三四季度毛利率数据进行模拟。用PPI、工业增加值、PPIRM对全A毛利率进行模拟(数据区间剔除一季度,保留二三四季度数据,因变量为标准化后的毛利率,自变量均采用标准化后的季频同比值),回归结果如图12和图13,模型拟合效果较好,拟合优度达0.68。以下为全A毛利率的标准化模型函数,PPI代表的产品出厂价格与企业毛利率呈正比,PPIRM代表的生产成本与企业毛利率呈反比。