“中国石油充分发挥上下游资源一体化优势,利用长庆和塔里木两个油田产出的天然气中分离出的乙烷作为原材料,实现优质原料、技术和产业化应用的系统结合。”张来勇说。

正如中国石油董事长戴厚良所言,两套乙烷制乙烯项目的投产,是“十四五”时期中国石油“让创新成为第一动力,加速能源转型、产业迈向中高端,推动高质量发展,通过科技创新打造新的竞争优势”的具体实践。

“第五代”乙烯人的“幸运”从立项到投产,看上去,“百万吨级乙烷制乙烯成套技术——乙烷裂解制乙烯国家示范工程”前后仅用了4年时间,但其背后是中国石油长达几十年对乙烯技术的探索和攻关。

1977年9月,国务院批准从国外引进4套30万吨/年乙烯装置,其中一套就建在大庆石化。随后,中国石油不断探索,陆续实现了裂解技术、分离技术及裂解炉等关键装备的国产化,运行投产一次成功,填补了国产技术和装备的空白。

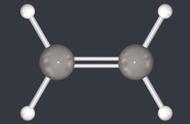

从引进到国产,再到百万吨级,这一路有多难,从独山子石化公司原副总工程师吴利平博士的话中可见一斑:“乙烯装置的复杂程度仅次于核电站。”

作为乙烷制乙烯装置分离技术的主要开发人,寰球工程北京分公司工艺部化工工艺室高级工程师辛江亲历了这一艰难之旅。

“如果按照技术研发历程来算,我是寰球工程‘第五代’乙烯人。”辛江说。2007年,辛江入职寰球工程时,恰逢中国石油“大型乙烯装置工业化成套技术开发”立项,他有幸参与其中。

很快,辛江接到新任务——参与大乙烯二期重大专项,负责乙烷裂解制乙烯分离技术研究。

要找到乙烷裂解制乙烯技术的最优解,没有现成数据可供参考,只能靠笨方法摸着石头过河。

有一次,在流程设置时,辛江发现某台设备的操作参数对整个流程的能耗影响较大,为此他选定“乙烯回收率”和“装置能耗”这两个主要指标,一个个调整关键操作参数,前后做了5个方案反复模拟计算,并与专家团队讨论分析,最终确定了这台设备的操作参数。

回首科研路,相比付出的艰辛和数不清的各种探索,辛江最深的感受是“幸运”,“赶上了好机会,能够在一批大项目中得到锻炼成长”。

对中国石油来说同样如此。“实现关键领域核心技术自主可控不是一朝一夕的事情,要有‘十年磨一剑’的耐心,重大科技专项是中国石油推进科技创新的重要抓手,也让我们能潜心攻关,瞄准目标,持续提升。”张来勇说。

点评:

不光基础研究要坐得住“冷板凳”,耐得住寂寞,面向国家重大需求的技术攻关同样如此。从引进第一条乙烯生产线,到攻克大型乙烯装置成套工艺技术,再到实现百万吨级乙烷制乙烯成套技术,中国石油用了近50年的时间。设专项、建队伍、聚资源……长期一贯的坚持最终收获了硕果,解决了国家所需,也成就了企业强大的技术“内核”。这个案例给我们的启示是,企业无论大小,或许都应将眼光放得长远些,在短期利益和长期投入之间做好平衡,深刻理解创新内涵,将创新落到实处。

本文来自【铁人先锋】,仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。

ID:jrtt

,