这是与我一同压马的天津知青小肖骑马照,但与压的那匹马不是同一匹马

我担任班长、团支委纯属意外。因为家庭出身的原因,我入团的时间比其他的知青都要晚,虽然我是到兵团时间比较早的北京第一批知青,表现也不差。在兵团后期,由于连队每年都有上大学的名额,有时还有当兵、招工的指标,同时家里有权力、有路子的知青们也开始以各种方式陆续离开兵团,不少班、排长都走了,位置空出来就需要有人补上,蜀中无大将,我这廖化也就作了先锋。

最根本的原因是到兵团中、后期的时候,尤其是1974年、1975年以后,连队里的知青们已不再那么好管理了,打架事件时有发生,甚至与连队领导一语不和也能一板砖拍过去。有些连队事实上已是“丛林社会”,谁胳膊根儿硬、谁能打架就是老大,现役军人领导和复员军人干部们已控制不了局面。连队领导起用我主要是为了对付那些越来越难管理,并且经常有打架苗头儿的男知青们。

雪后的荒原,内蒙古生产建设兵团一师四团七连知青照

按正常的程序,一般应该是先担任副班长,然后才能升任班长,而我连一天副班长都没当过,直接就担任了班长。过了不长的时间,又当选为团支部宣传委员,其实我入团也没有多长时间。我很清楚这是连队领导“以夷制夷”的制衡之术,但担任这些职务对于我来说也算是改变了一些自己的处境,所以我选择了接受。

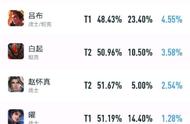

既然接受了压马的工作,我当然选择了四岁的小儿马。小肖压的那匹马也是刚被骟过的儿马,岁口要比小儿马还大一点儿,不过从外观上看,没有小儿马看着精神,性子也比小儿马要温顺很多。

因为是第一次做这种工作,需要怎么做或有不明白的地方,我们就向本地的老职工,连队里负责生产的贾副连长请教,一切都按照他的要求去做。

雪后,内蒙古生产建设兵团一师四团一连兵团知青合影

压马的工作首先是要遛马。刚做完手术的马身上的伤口还有待愈合,不能骑,也不能负重,只能由人牵着走一走。最初的一段时间,夜间也不能让马卧下睡觉,因为卧下以后伤口弄脏了会感染,所以我们总是把缰绳拴得高高的,把马脖子也吊到一定的高度。七八天的时间,不让马卧下睡觉,马也熬不住,有时吊着脖子也硬往地下卧,那状态当然很难受,但我们发现后也只能把马拉起来,然后再把缰绳拴得更高。这对于马来说确实是件挺残酷的事,但没有办法,不管是人还是畜牲,都得为成长付出代价,都得经受磨难。

人的一生是九苦一分甜,所谓“长的是苦难,短的是人生”,牲畜的一生只会比人更惨。无忧无虑的未成年时代已一去不复返,被阉割也只是苦难的开始,以后还得拉车或者被人骑乘,被鞭子驱赶着,一个畜牲将要承受的所有苦役和磨难都在后面等着它呢。

雪后的内蒙古生产建设兵团一师四团二连营房

那些天正是寒冬季节,赶上刚下过大雪,刚作过手术的马只能由人在前面牵着遛,遍地都是白茫茫的雪,走一会儿鞋就湿透了。后来我们改变了路线,绕着连队宿舍前人们扫出的道路遛马。这回鞋到是不湿了,但又生出了其它麻烦。当我们牵着肚皮下有血淋淋伤口的马经过女生宿舍时,有些女知青好奇地问我们:“这马怎么了?”我们那时都是未婚的青年人,也不好意思向女同胞们说是骟了,就是告诉她们骟了,若有缺心眼儿的接着往下问就更麻烦了,我们还得给她们介绍马的生理知识,所以我们都一视同仁地回答“病了”。其实,她们也有眼睛,难道就没有看见伤口在什么地方吗。也许还是明知故问、没话儿找话儿呢。

经过了痛苦的伤口愈合期,马的伤口没有感染。伤口愈合后,我们又找了两个麻袋,装上一些沙子,一匹马背上放一个,并根据情况逐步增加沙子的重量,让马逐渐适应负重行走。恢复、适应一段时间以后马就可以骑了。刚开始还不能跑,只能慢慢走,然后再逐步循序渐进地练习,经过一段时间后马就可以奔跑了。