蛴(蠘)。此为“三目蛴”。食蛴试身份。生腌的“咸蛴”非海墘人请勿轻试。

蛴,潮音cih8(齐8),梭子蟹的一种,地名有“蛴仔坪(澎)”等。多数专家认为“蛴”是借字,本字是“蠘”,宋·洪迈《容斋四笔》卷六:“闽广……所识蟹属多矣,而所谓黄甲、白蟹、蟳蠘诸种,吕图(吕亢《蟹图》)不载。”《汉语大字典》解释为梭子蟹。潮汕俗语有“食蛴试身份”,说的是“蛴”太鲜利(lai3),身体(对海鲜的消化功能)不行者一吃就泻肚子。

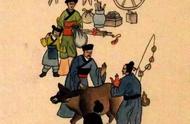

槟榔果、荖叶、贝灰(小铁桶里)——三件齐。看看这图你就知道潮汕人家至今还把装青橄榄或者糖果的盒子叫“槟榔盒”。

荖,潮音lao2,学名蒌藤,又名浮留藤,宋·姚宽《西溪丛语》卷上“闽、广人食槟榔,每切作片,蘸蛎灰以荖叶裹嚼之。”由此可知,“荖”的本名是“蒌”,闽人不识而造“荖”字代表之。清·黄叔璥《台海使槎录》卷三云:“蒌藤,一作浮留藤,土人误做为‘荖’,字释无‘荖’字。” 潮人种植荖叶、以荖叶蘸贝灰吃槟榔的习俗最迟宋代已经有了。南澳县云澳镇有“荖园村”,据说村中过去有一块较大的园地种植“荖叶树”,叫“荖园”,后以“荖园”命村名。顺便说一下,潮汕俗语还有“爱你哩就荖,勿你哩就草”,意思是用你时你就是个人才,不用你时你就什么都不是。还有一种著名的潮汕小吃叫做“荖花”(戏称“啑奅”,sah4 pan3),就是因为其形状像极了“荖”的花。

荖叶。爱你哩就荖,勿你哩就草。原来如此!

堀,潮音kug4(屈),普通话正字写作“窟”,澄海区的月窟也写作“窟”,但汕头地名中多使用方言字“堀”,如澄海区的大埔堀、潮阳区的大堀洋、龙湖区的港堀等。其实,“堀”“窟”是异体字,“堀”字《诗经》时代就存在了,后来的古代文献两字并用。《现代汉语词典》把“窟”当正字,“堀”当古文古字处理。但我相信,潮汕人用“堀”字是自己的创造。“堀(窟)”用作地名,还有一些俗语,以前讲去印尼“过番”的艰苦,俗语讲“日里堀,会得入,不会得出。”也有说是“日里”这个地方好,容易谋生,去了就想在那里安家立业了,有点乐不思蜀的意思。日里,潮音rig8 lai6,位于印度尼西亚苏门答腊岛北岸的一个地方,大概是现在的棉兰一带的地方。请教了潮州市的东南亚通杨锡铭兄,说是“堀”有可能是“区”的变读。

揭西一带还有“踏入棉湖堀,会得入,不会得出”之说,讲的是过去的棉湖镇道路弯曲,进去了,容易迷路,不容易走出来。这条俗语的资料来源于网络,未知真假。我去棉湖调查过棉湖僻语,因为有熟人带路,无此体会哦。

《鮀岛》,汕头市文联主编。

鮀,古代已有此字,《说文解字·鱼部》解释为鲇鱼,《尔雅·释鱼》说是:“鲨,鮀。”晋·郭璞注云:“今吹沙小鱼。圆体而有点文。”但作为汕头地名的“鮀”字,我认为是鳄鱼,1995年我曾经写了篇叫做《说“鮀”》的小文章,认为 “鮀”是“鼍”的异体字(或者假借字),即扬子鳄,也叫“猪婆龙”、“鼍龙”。(载《汕头特区晚报》1995年4月9日“潮汕文化”版。后收入潮汕历史文化研究中心、汕头特区晚报《潮汕文化百期选》270-271页,1997年)

《说文解字·黽部》:“鼍,水虫,似蜥蜴,长大。”《广韵》平声歌韵音“徒河切”,正与“鮀”字同音。鼍,《诗经》里就有记载了,《诗·大雅·灵台》:“鼍鼓逢逢,矇瞍奏公。”毛传:“鼍,鱼属。”孔颖达疏:引陆璣疏云:“鼍似水蜥蜴,四足,长丈余,生卵如鹅卵,甲如铠甲……其皮坚可以冒鼓。”由此可见,诗经时代已经人们已经懂得用鳄鱼皮蒙鼓了。金·元好问《涌金亭示同游诸君》:“云雷涵鬼物,窟宅深蛟鼍。”宋·岳珂《桯史》卷六:“蛟蜃、鼋鮀、鱼鳖、蛙蛤,俯首听命。”明·杨基《感秋》:“八阵云开屯虎豹,大江潮落见鼋鼍。”鮀,鼍的异体字(或谓同音假借字)无疑。《重修政和证类本草》卷二十一:“《图经》曰:‘鮀,生南海池泽,今江湖极多,即鼍也。形似守宫鲮鲤辈而长一二丈,背尾皆有鳞甲。’ ” 其实,唐代刘恂的《岭表录异》就直接把恶溪的鳄鱼与“鼍”联系上了:“鳄鱼身上黄色,有四足,修尾,形如鼍,口森锯齿,往往害人。”