李斯墓

两汉时期,随着皇权的进一步发展,圣旨的相关制度也随之完善。西汉设尚书五人,其中一人便专管奏章与诏书;东汉时废除丞相及御史大夫,以三公(太尉、司徒、司空)代替丞相,其中也必有一人代管诏书。在内容形式上,汉代的圣旨也有了一定规范,开头有了固定用语,不过不是“奉天承运皇帝诏曰”,而是普普通通的“某年某月某日,某皇帝如何如何……”。

唐代一开始延续了汉制,称圣旨为“诏书”,但在武则天称帝后,为避“武曌(zhào)”的讳,将诏书重称“制书”。“制书”的开头一般会写上“皇帝敕谕”四个字,结尾署上年月日及起草人,类似于今天的公文。唐代官制实行中书省、门下省、尚书省三省并立,其中中书省的“中书舍人”便专管圣旨的撰写。至开元年间,唐玄宗设立翰林院,翰林学士亦可负责撰写圣旨。因为中书属外廷,翰林属内廷,因此圣旨又有“内制”与“外制”之分。

唐昭陵“封临川公主诏”

在唐宋时期,圣旨并不像后来那样只是笔录皇帝的“金口玉言”,而是由皇帝和大臣商议完成。在宋代,门下省更是有“封驳”(否决)圣旨的权力。例如宋代名臣胡致堂便说:“中书出令,门下封驳,分为两省,而尚书守成,颁之有司。”到了元代,虽然撤销了门下省和尚书省,但仍留中书省,君臣共拟圣旨的规矩也被保留了下来。

由此可见,明代以前的圣旨,其实只是高级一点的公文,并没有传说中那样至高无上的地位。到了明朝君主集权得到空前强化,圣旨的地位才随之提高。

朱元璋:奉天承运大皇帝

进入明代后,中国的官制有了较大的变化。朱元璋进行了一系列加强中央集权的改革,并在洪武十三年(公元1380年)废除丞相,将不具有商议权、否决权的内阁提升为实际的中枢机构。从这时开始,圣旨也不再是君臣商议产生的公文,而成了皇帝意志的直接体现,大学士的作用只是笔录、润色而已。

“奉天承运”几个字也是在此时进入圣旨。曾参与编撰《大明会典》的余继登在《典故纪闻》里记载:“元时诏书,首语曰‘上天眷命’,太祖谓此未尽谦卑奉顺之意,始易为‘奉天承运’。见人言动皆奉天而行,非敢自专也。”

朱元璋画像

此外,朱元璋还称自己为“奉天承运皇帝”,甚至亲自撰写了《御制纪梦》一文,其中说自己梦游天宫,见到了“道法三清”,紫衣道人授以真人服饰和法剑,命他自称“奉天承运”,南京故宫“前三殿”的第一殿也因此被命名为奉天殿。此后,朱元璋颁发的圣旨前面都要加上“奉天承运皇帝”六字。

所以,在明代以前,圣旨中是不会出现“奉天承运皇帝诏曰”这几个字的。这几个字的读法也不是许多影视小说中的“奉天承运,皇帝诏曰”,而是“奉天承运皇帝,诏曰”,“奉天承运”是“皇帝”的修饰语。

虽然明代的圣旨中有了“奉天承运皇帝诏曰”的字样,但也不是每份圣旨都会以此开头。明代圣旨中有的以这八个字开头,有的直接以“皇帝圣旨”开头,至于不很重要的圣旨,则是开门见山,甚至全文只有几十个字。

清朝最初延续了明制,以大学士管理圣旨。同时,由于满人最初以奉天为首都,“奉天承运”这一词语便在圣旨中保留下来,以宣示满人得天下是“奉天而行”。由于清代的圣旨分为用于重大事务的“诏书”和用于普通事物的“制书”,所以开头也相应的为“奉天承运皇帝诏曰”和“奉天承运皇帝制曰”。

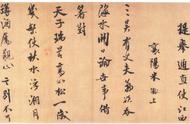

清代“制书”

在圣旨的形式上,清朝更是规矩森严。圣旨必须由绢布缝制而成,开头“奉”字一定要写在祥云上,每块绢布开头要顶格写,比后文高出两个字。除此之外,“满汉合璧”是清代圣旨的一大特点,汉文行款从右至左,满文行款从左至右,合于中幅,在中幅书写日期和落款。如果是全国性的圣旨,则以“布告天下,咸使闻之”结尾。

在书写、制作如此繁琐的情况下,篡改圣旨几乎是不可能的工作。传说中雍正将康熙遗诏的“传位十四子”改成“传位于四子”这样的情节,其实只可能出现在小说野史之中,在现实中,雍正既不可能将“十”改为繁体字的“於”,也不可能将满文中的“四”改为“十四”。