中国人喜欢从语音上区分一个人的来路,是南是北,是西是东。纵使试图掩饰,一个人的口音也很难不出卖他的籍贯。

人们通过口音判断人的来路,则是依靠人说话语音中的一个个鉴别性特征:他的声调是什么样的?他说话分不分n和l?h和f是混还是分?有没有前后鼻音的区别?将诸如此类的种种特征综合考量,一个人到底是哪里人就呼之欲出了。

而在诸多可供参考的特征中,说话带不带卷舌音至关重要。

大多数中国人对卷舌音的直观印象就是北方人说话带卷舌,南方人不带。北方人要想模仿南方口音,往往故意把舌头捋直了说话。而有些不甘示弱的南方人则说卷舌音是北方受到游牧民族语言影响比较重,把他们语言当中的卷舌音吸收进了汉语。

然而要是仔细筛一下全国哪里有卷舌、哪里没有,结果未必和常识性的经验相符合。

南方不一定不卷,北方不一定卷

并不是所有北方人都惯于发卷舌音。东北最大的城市沈阳就只有平舌音,没有卷舌音。山西中北部从太原一直到大同的大片区域都是不分平卷舌的。而在辽宁部分地区,则有平卷舌不分,全都读卷舌的地方。若干年前,中央电视台科教频道走红栏目《百家讲坛》曾经有一位东北籍的教授。每每提到“三”,必然要说成shan。虽然表面上和全读平舌的地区大不一样,实际仍属于平卷混淆。

南方人也不都卷不了舌头。位于江苏南部的常熟,说话就以舌头卷闻名。西南边陲的云南省大部分汉语方言都能区分平卷舌。四川盆地巴中、自贡、乐山、遂宁等地都有平卷之分,安宁河谷畔的西昌亦然。湖南南部有成片的卷舌区。就连天南之地的广东,也不是全省人民都不会发卷舌音——广东梅州周围的五华、兴宁、大埔等县的客家话全有卷舌音。

如果我们能够穿越到几百年前,就会发现情况更加复杂。

汉字的一大特点是超乎时间和空间存在。今天的繁体字和两千年前汉朝人用的汉字大体上仍然一样。然而,汉字这一特点却对今人了解古人的语音形成了重大的障碍。相比之下,拉丁字母拼成的文字在反映语音上就比汉字强得多。现代英语meet和meat、vain和vein、write和rite已经不能区分,但是拼写则还维持区分,今天的英语学者可以很轻松地推导出这些词在几百年前英语拼写定型时并不同音,甚至可以根据拉丁字母一般的读音规则推导出这些词当年的发音。

如果有用拉丁字母记录的汉语,那么对我们了解汉语历史上的语音就会有极大的帮助。幸运的是,一群外国人就为我们提供了这样的机会。

卫三畏,传教士兼外交官,官话粤语流利,对吴语也有较深了解。

明朝开始,来自西方的传教士陆续进入中国传播基督教。他们中有的出人头地,身居要职,如利玛窦,有的靠着在华经历,成为汉学先驱或外交官,如卫三畏。更多的藉藉无名,在中国某个角落默默完成教会分派的工作。

传统上中国有重官话轻方言的习惯,古代中国的韵书,主要是给写诗作词作参考之用。语音上必尊崇官话,乃至尊崇前代的官话。清朝人写诗用来指导押韵的仍然是宋朝官方出版的《大宋重修广韵》,而这本书所重修的则是南北朝时期的《切韵》,距清代已经有逾一千年时间。

中国士大夫们将传统的语音韵书奉若圭臬,从西方来的传教士则没有如此的心理负担,更不需要为中国科举考试而温习韵书学习官话。对于一个合格的传教士来说,不管在中国混得如何,传教事业进行得是否成功,学会当地语言几乎是必不可少的功课。

正因为传教士学习汉语的目的是为了能够口头和他们的潜在受众交流以方便传教,在那个普通话并不普及的时代,学习当地的汉语方言就成了第一选择。因此,他们记录的汉语可被认为是当时当地的原生态口语。而用当地语音拼写的汉语教材、《圣经》等文献,就成为现代人了解古语音的窗口。如果传教士活跃的区域文盲较多,很多情况下,当地的中国人甚至也会学习难度比起汉字低得多的拉丁字母,以之充当文字。

从传教士留下的记录来看,在他们活跃的百多年前的晚清时期,中国可以卷着舌头说话的人分布的地理范围比现在要大得多。

退缩中的卷舌音

一百多年前,位于江苏南部的苏州、无锡、南京都有卷舌音。今天的成都人经常笑话川南的自贡人总是卷着舌头说话,甚至揶揄自贡卷舌音是陕西盐商带来的,但1900年出版的《西蜀方言》(《Western Mandarin》)里的成都话平卷划然两分。而在广东,不仅是梅州当时还有卷舌音,甚至广州话也不乏卷舌音,只是当时的西人已经提到广州“有些人不太能分”了。

传教士编的汉语教材毕竟离开当下一般中国人的生活太远。但是在有些地方,他们的影响却可通过其他途径为人所察。今天的香港在地名、人名拼写中仍然沿袭了当时西方人为自己方便所使用的一套拼音,在这套拼音当中,平舌卷舌的区分非常明显。如“石”拼为shek,而“锡”就是sek。香港地名“沙田”是Sha Tin,“尖沙咀”是“Tsim Sha Tsui”,“上水”则是“Sheung Shui”,仍然保留了一百多年前广州话初入香港时的状态。

香港人名地名拼写体现的是一种已经灭绝的广州话。

在部分城市,卷舌音的消亡甚至是一个正在发生的过程。无锡、南京的老人说话往往还有卷舌音,但是两座城市年轻人卷舌音已经接近消失。而在四川不少地方,县城年轻人的语音已经为成都、重庆这样不分平卷舌的大城市所影响而变得不分,但是乡下人,尤其是长者仍然能保留区分。就算是南方卷舌音的堡垒云南,近年以其旖旎自然风光和璀璨人文景观吸引了大批文艺青年的大理,平卷对立也正在模糊。

要说这些地方都受到了北方游牧民族的影响,那是不太可能的。中国历史上虽然不乏半壁江山甚至全国被北方民族统治的时候,但是由于农业相比游牧渔猎所累积的巨大人口优势,中原以南的人口中北方民族占比一向微乎其微。不光如此,北方民族的语言相较于具有极深文化积淀的汉语而言,向来处于弱势。在人口、文化均不占优的情况下,要想让这么多地方长出卷舌音来不大可能。

让“北方民族影响说”可能性更小的是,中国历史上的北方民族语言多数并不具备卷舌音。无论是突厥语、蒙古语还是满语,都是本来没有卷舌音的语言。当今突厥语言中少有的具备卷舌音的撒拉语分布于青海东部和甘肃西南部,撒拉语里面带卷舌音的词几乎都是从当地汉语借用的借词,如“尺子”、“桌子”之类。而满语甚至为了方便记录汉语中的卷舌音特别创制了几个字母——在满语本族词汇里,这几个字母从来都不出现。

要想追溯汉语中卷舌音的来源,求诸北方民族语言显然是缘木求鱼,还得在汉语自身上下功夫。

之前已经提到,汉语古代语音由于汉字表音功能不佳的特质很难复原。万幸的是,现代中国人碰上不认识的字要查字典,古代中国人也会遭遇不认字的问题,他们也需要类似字典的工具书来帮忙,这就是所谓的韵书。

古已有之的卷舌音

中国从南北朝到清朝,最重要的韵书始终是以南北朝后期陆法言编纂成书的《切韵》为纲的切韵系统韵书。这套韵书包括《切韵》《广韵》《集韵》,反映了南北朝后期中国上流读书人所使用的语音,以两晋之交永嘉南渡时从洛阳迁入金陵(今南京)的士族语音为基础。通过总结《切韵》的语音体系,就可以了解到中古时期汉语的语音。

从清朝到现在几百年对中古汉语语音的研究已经使得我们可以对《切韵》的语音系统有较为具体的了解。通过总结,《切韵》的语音中声母有37个,韵母有160多个,并有平上去入四个声调。其语音规模远远超过当今任何一种汉语方言。

《切韵》原版已经在流传中散佚,现今切韵系韵书主要以《广韵》为代表。

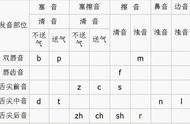

由于缺乏拉丁字母这样得力的注音工具,中国传统要想表达语音系统仍然得用汉字,他们的做法是,一个声母用一个读这个声母的字来表示。通过总结,《切韵》中的三十七个声母分别是:帮滂并明、端透定泥、知彻澄娘、精清从心邪、章昌禅书船、庄初崇生俟、见溪群疑、影晓匣(云)以、来日。

平卷舌对立,大体也就是这三十七个声母中的“精清从心邪”和“知彻澄章昌禅书船庄初崇生俟日”这些声母的对立。普通话的平舌音和卷舌音大体就按照这个方式区分,所以多数情况下读卷舌音的字比读平舌音的字要多出不少。

现代汉语中的卷舌音只有zh ch sh r四个。中古汉语那么多的声母可以变成现代的卷舌音,它们当时不可能都读卷舌音。我们可否有办法知道他们当时的读法?

在那个拉丁字母还跟中国人的生活非常遥远的时代,求诸拉丁字母肯定不能解决问题了。这次,问题的解决得靠我们西南的邻国——印度。

佛教自从东汉传入中国以后在中土广为流行,极为深刻地改变了中国人的思想和观念。佛教中的不少概念中国本来并不具备。当佛法传入中国时,中国人就必须想办法用汉语表达这些佛教概念。

总体而言中国人仍然倾向于意译法。“轮回”、“观世音”、“天王”、“法”等佛教概念均通过意译形式进入汉语。但在不少情况下,意译并不合适,尤其碰上人名地名,则也只能音译为主了。

梵语中区分三种s,在天城体字母中分别写成श、ष和स,拉丁字母转写为ś、ṣ、s。梵语诵经至今在印度仍然很流行,而我们也可以较为确信地知道这三种s的读音,它们分别跟汉语拼音的x、sh、s类似。即ś=x、ṣ=sh、s=s。

各式各类的佛经为探寻汉语早期语音提供了重要的线索。

中古汉语中对梵语词汇的ś、ṣ、s的对译都予以区分,ś一般用“书”母字对应,如佛祖尊称Śākyamuni(释迦牟尼)中的Śāk用了“释”来对;ṣ则用“生”母字来对,Tuṣita被翻译为“兜率”;s就用“心”母字,佛祖本名Siddhārtha(悉达多)的Sid用“悉”。而“知彻澄泥”为声母的字则一般用来对应梵语中带卷舌的ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ。

梵语的读音向我们揭示了中古汉语卷舌音声母的不同发音:“知彻澄娘”发有点大舌头的t th d n,在今天的汉语中已经消失,“章昌禅书船日”发音部位和普通话的j q x差不多,“庄初崇生俟”则最接近今天的卷舌音zh ch sh r。

南北朝时期是北族首次能控制中国北方地区,饶是如此,他们对中国南方仍然无力控制。在这个时候南方的汉语中就有卷舌音,可见卷舌音是汉语自身的产物了。

卷舌的不同演变

中古以来,“知彻澄娘”、“章昌禅书船日”、“庄初崇生俟”三组声母按照不同的方式演变,现代各地方言中卷舌音的范围基本不出这些声母,但是在各地方言中到底这三组声母下辖的哪些字读卷舌音却并不一致。

读卷舌音最多的地方这三组声母下辖几乎所有字都读卷舌音。这类方言以郑州、济南为代表。在这些方言中,普通话读卷舌的字都读卷舌。普通话读平舌音的“邹”、“淄”、“森”、“所”、“侧”也读卷舌。但是在洛阳、西安等地,读卷舌的范围就要小很多,西安话“生”读seng、“山”读san、“茶”读ca、“市”读si,和“四”同音。

到了南方的昆明话,又是另外一番景象。昆明话“山”、“市”、“茶”读卷舌,和西安不同,但是“生”、“森”、“邹”又读平舌,和济南不一样。查阅资料可以发现,当成都和南京还分平卷舌的时候,它们的分法和今天的昆明是一样的。西南地区其他能分平卷的方言也基本都属于这一类型。

要想探究今天平卷舌的分法为何如此不同,我们仍然需要求助古人留下的文献。

《中原音韵》以元朝大都话为基础。

元朝元曲盛行,作为一种起自市井俚俗的文学形式,元曲的语音押韵规则迥异于诗,《切韵》、《广韵》并不具备指导意义。因此,时人周德清编写了一本《中原音韵》,反映当时大都(今北京)的语音。《中原音韵》的平卷分法也就可以让我们了解到元朝的北京人是如何分平卷舌的。

以具有代表性的“知”、“支”、“淄”、“兹”四个字为例,当时的北京话这四个字分别读为zh-i(“知衣”合音)、zhi、zhi和zi,共分三类。

经过推理可以发现,《中原音韵》式的平卷舌分法就是北方大部分方言的祖先类型,知≠支=淄≠兹。以这个状态作为起点,只要“知”和“支淄”发生合并,就形成了郑州、济南那样的格局;假使“支淄”和“兹”合并了,那就是洛阳、西安的情况;而如果维持这个状态不变,那就成了语音活化石——现代胶东青岛、威海、烟台等地的方言正是如此;反过来说,也有些方言变得特别快,四个字都合并了,那就成了平卷舌不分的沈阳话。这些后来的变化发生得都很晚,也就显得不那么整齐——郑州和洛阳相距不到一百五十公里,两边的变法就不太一样。郑州东边的开封分法和郑州类似,但更靠东的徐州反倒又跟洛阳近似了。

然而,《中原音韵》式的分类方式并不能解释南京、昆明、自贡等地的平卷分法。在这些地方,知=支≠淄=兹。由于《中原音韵》式的分法中“支”和“淄”已经合并,无论它的格局发生怎样的变化,这两个字都无法再变得能区分出来。南京等地的平卷分法中,“支”和“淄”的区分意味着早在元朝以前,这些方言的祖先已经和北方的官话分化了。

和连片分布的北方式分法相比,南京式分法的地理分布非常奇特——在长江下游局限于南京周围的一小片地区,无锡、苏州的分法和南京来源不同,更南边的长沙、广州、梅州等地也和南京式的分法有所差异。但在西南地区,凡是能分平卷的几乎都可脱胎于南京式的分法。云南等地自不用说,四川零散分布的卷舌音也都和千里之外的南京有着千丝万缕的联系。

贵州的屯堡人来自明初下江驻军,他们说话和当时的南京话有相似之处。

明朝初年,西南地区要么经历了长期的战乱,要么是尚未整合入内地的边区。明朝建立后,征发了大批军民移民四川,并派军平定了云南的蒙古梁王势力,并建立一系列卫所。这些卫所聚集的军民大多原籍江南,明朝南京官话的影响力又相当巨大,来自不同地方的军民在一起使用南京官话交流。就这样,南京式的平卷舌分法跟随南京官话一起从南京飘到了西南。

在北方,由于江南籍官员的影响,南京式的平卷对北京话也产生了一定影响。明朝早期的北京话平卷分派方式和济南、郑州较为类似。但后来却跟从南京话将一部分字改读了平舌,如“泽”、“邹”、“森”、“所”。尤其有意思的是,北京话中“色”、“择”在口语中读shai、zhai,但是书面词汇中则读受到南京影响的se ze。

更为奇特的是,西北腹地的银川,由于明初卫所设置的影响,平卷分布竟然也和南京类似。尽管银川人的生活方式已经几近完全西北化,他们口中的卷舌音,仍然能够追溯回600年前的江南原乡。