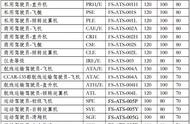

中国民航飞行学院所使用的教练机型 图/受访者提供

1997年,中国民航引进并推行了飞行品质监控系统,规定从1998年1月1日起,在境内注册并营运的运输飞机应当安装快速存取记录器(QAR)等设备,用以监控飞行员的驾驶行为是否合乎机组标准操作程序(SOP)。

近两年,各航司在原有SOP的基础上分别做出更具体、细致的调整。以驾驶舱为例,机长与副驾驶的操纵顺序在SOP中有明确规定,如果顺序颠倒,便会被QAR记录在案,视为不符操作规范。类似的顺序规范一旦触犯,常会被归为态度和作风问题,惩罚、扣分,谈话。还有公司以QAR记录作为依据,在内部做评比。而民航局在2012年发布的文件中已经明确规定,不得以QAR数据作为处罚某个具体飞行员的信息来源。

在QAR系统内,较轻的着陆过载数据更“好看”,但若碰上刮风天(大风乱流天气),稍“重”一些着陆的安全裕度显然更大。“好看的数据不意味着飞机处于最安全的状态。”严鹏指出。飞行近十年,他仍然记得在航校学飞行时,伴着引擎巨大的轰鸣声,蔚蓝的天际线逐渐远去。“那种欣喜和快乐是永远难忘的。”但严鹏也愈来愈感受到,一股无形的压力朝自己涌来。

大约两年前,每次飞行前进入准备大厅时,等待他的,都是层层检查与提问。问题范围不仅涵盖飞行员执飞机型,也包括公司近期的会议精神、口号,整顿活动的文件细节。答不上来,则有可能面临通报批评、扣分,甚至当次不能飞,让应急备份人员顶上。

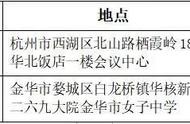

在三亚空管站塔台管制室内,塔台管制员正在管制指挥 图/新华社

“航医妈妈”和备忘录

自新冠疫情以来,民航业受到巨大冲击。3月18日,民航局发展计划司副司长张清在一个线上研讨会上表示,疫情发生以来,中国民航全行业累计亏损达2111亿元,其中航空公司亏损1706亿元,机场企业亏损540亿元。

根据《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》,飞行员一年内飞行小时数不得超过1000小时。疫情前,严鹏经常一年能飞到八九百小时。这两年他和同事们的飞行时间缩至500小时甚至更短。

疫情期间,乘务员陈荔工资最少的一个月,到手只有一千多元。顾月入行三年多,“只见过一段好日子”,但她仍然喜欢这份工作带来的自由与独立。

限制和劣势也显而易见:作息不规律,和家人聚少离多。对乘务员和飞行员而言,每晚要到10点才能确定第二天的航班。

干机务,无论冬夏都要穿一身防护衣钻到油箱里面去工作。白天飞机在天上飞,维修大多数时候都是在夜里,导致很多维修人员生物钟混乱。“维修空间大部分都是室外。在北方的冬天,不戴手套摸一下金属部件,手就可能被粘住。早年很遭罪,现在需要精密操作的时候就戴医用手套去干活,干完了以后,把手套擦干净,再装到一个保暖的手套里头。但戴着医用手套在零下十几度还是冷嗖嗖的啊。”常庆回忆起来仍感慨不已。

2022年3月21日,中国上海虹桥国际机场,值机区几乎空无一人 图/人民视觉

需要关照的还有精神层面。

“3·21”东航MU5735航空器飞行事故后,各航司都以不同方式稳定一线人员情绪。有的发出带有心理咨询热线的海报,可以拨打电话寻求援助;有的则告知乘务员,“如果你感觉这事会影响到你的飞行状态,可以跟领导去申请,我觉得现在飞不了,可以休息,领导是会批准的。”

陈荔所在的航空公司发出问卷,询问波音737航线的人员,是否有心理上的负担。她听说有同事填写了问卷,“他们说,自己情绪还好。但如果乘客坐这个机型有很多的疑问顾虑,该如何回答?”

3月25日,“3·21”东航MU5735航空器飞行事故后的第四天,顾月飞了一趟云南。起飞前,她给妈妈打了电话。妈妈安慰道,“没事的。记得发排班表。”

无独有偶。沈然的前夫在事故后给她发消息:“你要注意安全,以后能少飞就少飞。”

素来沉稳的沈然也没按捺住情绪,“我说如果我不在了,你一定要把我女儿照顾好。”

“他说你放心,你命硬着,能活99。”