进入中国特色社会主义新时代,“绿水青山就是金山银山”理念已经成为全党全社会的共同理念和统一行动,成为贯彻新发展理念的重要组成部分。人与自然和谐共生是中华优秀传统文化中的重要价值观,具有悠久的人文历史。以史观今,有助于我们对这一理念形成更深刻的认识。

(一)

在对待自然的问题上,尤其关乎人的生活空间,中华文明历来强调天人合一,尊重自然。5000多年的中华文明就是在人与自然和谐共生中发育成长,生生不息,绵延不绝。“万物各得其和以生,各得其养以成。”人与自然和谐共生,是中华民族生命之根,是中华文明发展之源。

关于人与自然的关系,北魏地理学家郦道元的《水经注》曾记载,“梁氏天监中,立堰于二山之间,逆天地之心,乖民神之望,自然水溃坏矣”“得鱼过数者,水辄波涌,暴风卒起,树木摧折”,也是强调人与自然是生命共同体,人类发展活动必须尊重自然、顺应自然、保护自然,否则就会遭到大自然的报复。

关于如何构建人的生活空间,历史上重要的古代典籍中都有丰富论述。例如,《管子》中曰:“圣人之处国者,必于不倾之地,而择地形之肥饶者。乡山,左右经水若泽。”《国语·周语》记载:“夫国必依山川,山崩川竭,亡国之征也。”东汉仲长统《昌言》有云:“使居有良田广宅,背山临流,沟池环匝,竹木周布,场圃筑前,果园树后。”清代林牧《阳宅会心集》有记:“城门者,关系一方居民,不可不辨,总要以迎山接水为主。”从这些论述来看,实际上也是突出绿水青山在生产空间、生活空间中的重要性。

在绿水青山的生活空间中,黄公望绘就了《富春山居图》,构建了大山大水的大美之象,暗含山水精神、自然规律和天地万物之理,透溢出对自然生命的赞美情怀。水墨长卷中,树在山涧中的布置,如同山的一件青衣,林峦树茂,山林相融,云烟掩映村舍,俨然一派人与自然和谐共生的景象。“山水质有而趣灵”“岂独山水,虽一草一木亦莫不有性情”,就如同每个人都有生命那样,自然万物莫不如此。晚年的黄公望常归富春山居,他一生丰富的经历使他对富春江两岸山水有着深切的感悟。人因自然而生,人与自然是一种共生关系,这也是黄公望在《富春山居图》中试图要传达的一个意境。明代沈周称《富春山居图》这件作品几乎是天造地设,可以说是黄公望寄情山水、体悟自然的最高智慧凝结。正如明代唐志契所言:山性即我性,山情即我情。

(二)

黄公望在他的《写山水诀》中谈道,“水出高源,自上而下,切不可断,要取活流之源”“众峰如相揖逊,万树相从”。从黄公望的笔墨与跋文,不难看出他对美好生活空间的向往。他在题王维的《春溪捕鱼图》中写道:“春江水绿春雨初。好山对面青芙蕖。”题王蒙的《天香书屋图》中吟咏:“华堂敞山麓。高栋傍岩起。”题自画《秋山图》感叹:“阿翁结屋秋山岭,秋色秋光纷后前。”山水画从现实层面反映出的是写实或写意的风景,而从历史和精神层面上则反映出画家乃至普罗大众对美好生活空间的追求。当然,不同地域文化下的居住者对此或有不同的理解,但“绿水青山”一定是我们共同的愿景。正因如此,浸润在传统文化中的国人,有谁不憧憬山水画般富有诗意的居住环境呢?

从世界范围来看,人类进入工业文明时代以来,工业迅猛发展,在创造巨大物质财富的同时也加速了对自然资源的攫取,打破了地球生态系统原有的循环和平衡,造成人与自然的关系紧张。这种发展方式不但导致严重的环境问题,而且对人们的精神生活也产生着间接的负面影响。改革开放以来,我国经济发展取得巨大成就,同时也积累了大量生态环境问题。各类环境污染呈高发态势,成为民生之患、民心之痛。随着社会发展和人民生活水平不断提高,人民群众对干净的水、清新的空气、安全的食品、优美的环境等的要求越来越高。从过去“盼温饱”到现在“盼环保”,从“求生存”到“求生态”。生态环境在群众生活幸福指数中的地位不断凸显,环境问题日益成为重要的民生问题,广大人民群众热切期盼加快提高生态环境质量。

正是立足于发展新阶段和人民新期待,基于传统与现实的切实需要出发,党的十八大以来,**用“命脉”把人与山水林田湖等连接在一起,从而将人与自然的关系提升到生命共同体的高度,是对中华文明积淀的生态智慧的继承与发展。

**指出,良好生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉;环境就是民生,青山就是美丽,蓝天也是幸福;发展经济是为了民生,保护生态环境同样也是为了民生;既要创造更多的物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要,也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美环境需要。“既要绿水青山,也要金山银山”,解决环境问题当然是时下最为重要的方面,在空间上和精神上重塑中国人的生活空间与美学追求则是其中的重要内容。

(三)

人不负青山,青山定不负人。“草木植成,国之富也。”如今,越来越多的地方深入思考绿水青山和金山银山的关系,在治山理水、显山露水中抓住发展机遇,把生态环境优势转化为生态农业、生态工业、生态旅游业等生态经济的优势,助力脱贫攻坚,走向共同致富之路。

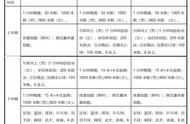

在“两山论”的诞生地安吉,《安吉州志》记载,这里“民贫鲜,花木亭台之胜,而沟塍交错竹柏扶踈”。但在上世纪80年代至90年代,余村也曾为追赶现代化,炸山开石矿、自办水泥厂,造成植被破坏、污水横流、鱼虾绝迹。因此,新世纪之初的2003年至2005年间,余村不但关停了矿山和水泥厂,而且开始封山育林、保护环境。在十几年的时间里,生态得以涵养和恢复。2020年3月30日,**时隔15年再次来到安吉余村考察,时下的余村已经走出了一条生态美、产业兴、百姓富的可持续发展之路。从靠山吃山到养山富山,余村依靠“竹海”资源优势,着力发展生态休闲旅游,开农家乐、民宿,办漂流,实现了从“石头经济”到“生态经济”转型。

作为我国重要的生态安全屏障,《史记》《汉书》曾有“南山檀柘;天水陇西山多林木”“楚有汉江川泽山林之饶”和“褒斜材木竹木竹箭之饶”的记载,足以说明秦岭山区森林资源丰富。2015年,陕西秦岭的生态系统即是蕴藏在绿水青山中的金山银山。以地处秦岭南麓的陕西省金米村的发展情况为例,长期以来外出务工是群众摆脱贫困的主要方式。现通过发展木耳、中药材、旅游等产业,通过创新推行“借袋还耳”“借棚还耳”木耳产业发展模式,实现全村脱贫。至2019年底,金米村累计脱贫187户549人,贫困发生率由2015年的21.85%降至0.23%。

位于我国陆地最东端的国家级贫困县,抓吉赫哲族村结合抚远市乌苏里船歌风光带规划,积极引导渔民转产上岸,利用乌苏镇的地缘、资源和特色餐饮等优势,积极发展旅游、果蔬和赫哲族文化产业,为村民增收创造条件。

深藏于雅鲁藏布大峡谷的墨脱县,大力发展以茶叶、旅游业、民族手工业、特色林果种植业为代表的特色农牧产业,其中茶产业2019年为农牧民群众实现增收606万元,较2018年增长136%,并于2019年底累计实现687户2737人脱贫、46个行政村全部脱贫。

紧邻丹江口水库的河南省淅川县,2016年以来发展经济林果38.7万亩,建成绿色食品基地3.7万亩、地理标志产品基地12万亩,并在库区沿线培育8个新景点、36个示范村,现全县159个贫困村已于2019年底全部出列,贫困发生率由2016年的9.83%降至0.9%。

地处火山熔岩地区的海南省施茶村,2015年开始因地制宜发展石斛产业,并将石斛园改造成景区,开农家乐、办民宿,游客接待量从2017年的3万人次增加到2019年的30万人次,村民的人均收入从2013年的3600元提高到2019年的24000元。

我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化。**提出的“绿水青山就是金山银山”理念是对于现代社会人与自然关系的深刻认识,也是推进现代化建设的重大原则。从现实回望历史,绿水青山一直是人民幸福生活的重要内容。“两山”理论既是对我国古代“人与自然和谐共生”思想的继承与发展,更是人民群众对良好生态环境的期待。

,