作者范仲淹为了北宋王朝的安定,边境的安宁,舍却自己与家人的团聚,而在边境与西夏军队对峙战斗,这种崇高的爱国主义精神值得倾佩和学习。舍小家为大家,就是范仲淹伟大的精神情怀。

在末联充分写出来边境军营生活的状态。

饮一杯浊酒,不由得想起万里之外的亲人,眼下战事未平,功名未立,还不能早作归计。

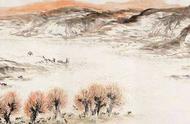

远方传来羌笛的悠悠之声,天气寒冷,霜雪满地。夜深了,在外征战的人都难以入睡,无论是将军还是士兵,都被霜雪染白了头发,只好默默地流泪。这里写的太动情了,将军白发征夫泪,一曲离情尽述说。

范仲淹出将入相,悠悠之心,报国之志,油然而生。范仲淹是一位先天下之忧而忧,后天下之乐而乐为己任的政治家。

附一点历代人的点评:

刘永济《唐五代两宋词简析》:此词写边塞征人思归之情与边地苍凉之景。

仲淹就任边帅,防御西夏元吴。羌人至乎为“龙图老子”而不名,范时官龙图阁学士也。(可见范仲淹之威名于西夏如雷贯耳,西夏人甚惧之。)

此词虽有思归之情而无怨尤之意。

盖抵御侵略,义不容辞,然征夫久戍,亦非所宜,故词旨虽雄壮而取境却苍凉也。

相传欧阳修见此词,戏呼为“穷塞主”。写边塞诗写的十分动情。

一代文坛大家巨匠欧阳修对于范仲淹此词的称赞可谓极其之高。

唐圭璋《唐宋词简释》:此首,公守边日作。起叙塞下秋景之异,雁去而人不得去,语已凄然。“四面”三句,实写塞下景象,苍茫无际,令人百感交集。(这就是借景抒情之意。)

千嶂落日,孤城自闭,其气魄之大,正与“风吹草低见牛羊”同妙。加之边声四起,征人闻之,愈难为怀。换头抒情,深叹征战无功,有家难归。“羌管”一句,点出入夜景色,霜华满地,严寒透骨,此时情况,较黄昏日落之时,尤为凄悲。

末句,直道将军与三军之愁苦,大笔凝重而沉痛。惟士气如此,何以克敌制胜?故欧公讥为“穷塞主”也。

足可见,此词写边塞诗歌特别的好。

所以很多词人墨客争相推荐,点评颇多,而且古代的词是可以唱的,想来范仲淹的这首词唱起来应该也是很有意境的。

当然,现代去朗诵也是极具气势的,可谓气宇轩昂,荡气回肠之佳作。

这篇千古名篇,今天就赏析这么多,谢谢大家。

这里附一下范仲淹的生平:

范仲淹(989年10月1日-1052年6月19日),字希文。

祖籍邠州,后移居苏州吴县。(今苏州。)

北宋初年政治家、文学家。

大中祥符八年(1015年),范仲淹苦读及第,授广德军司理参军。

(1040年),与韩琦共任陕西经略安抚招讨副使。后回朝任枢密副使,后任参知政事(副宰相)。发动庆历新政,不久失败。上书去地方任职。

皇祐四年(1052年),改知颍州,在扶疾上任的途中逝世,年六十四岁。

累赠太师、中书令兼尚书令、楚国公,谥号“文正”,世称范文正公。范仲淹为国为民,不为私利,在地方任上,兴办学院,大兴文风,并修筑防洪之堤坝,可谓为民所忧,范仲淹真乃宋朝之大丈夫,真良臣,国之栋梁,其所作《岳阳楼记》,先天下之忧而忧,后天下之乐而乐的名句,千古流传。

今天就点评这么多,内容也参考了一些历史资料,表示感谢。

(图来自网络,侵删)。