□戴若冰

我至今忘不了我的初中班主任邓老师,尤其忘不了同他发生的唯一一次纠纷——我不知道,一向对我有些“溺爱”的邓老师那天为什么那么凶。

事情发生在我读初三年级时,一个周二的下午。

是的,上英语课,我确实不应该偷看小说。

但是,教英语的黄老师都只是吼了我几句,拿走了那本《悲惨世界》而已;您邓老先生干嘛非要把我的书撕得稀烂?

那天,黄老师向班主任邓老师“告状”之后,我被邓老师一顿狠批:“你以为你是钱钟书吗?钱钟书虽然高考数学只考了15分,但人家能被清华录取,是因为国文和英语都考得非常好,英语还得了满分。你行吗?数学不好,英语考不及格,你行吗?”说着,他发疯似的把那本《悲惨世界》撕成了遍地“雪片”……

看着满地“雪片”,我顿时傻了眼,泪水夺眶而出。

邓老师您知道吗,那本小说并不是我的,是我的倒也罢了;那本《悲惨世界》是我向同学借的,您让我如何向同学交差?我和同学早有约定,三天之后必须归还呀。这下完了,买一本《悲惨世界》至少得吃半个月馒头稀饭!

“邓老师,我不读了!”说罢,转身离去。

趁同学们还在上课的当口,我匆匆忙忙收拾好行李,逃跑似的离开了学校。

我不知道是怎么回到家的,总之一路上昏昏沉沉,十分沮丧。

一到家,我倒头便睡。但翻来覆去,哪里睡得着?静下心来想想,教我英语的黄老师错了吗?教我语文的邓老师错了吗?都没有。黄老师多次找我谈话,也曾给我开过“小灶”,但我是那种扶不上墙的“稀泥”,她压根儿拿我没办法。班主任邓老师知道我严重偏科,也曾三番五次告诫我“不能偏科、不能偏科,否则高中都考不上!”可我把他的忠告当“耳旁风”,依然我行我素。

我天生酷爱文科,数理化从来没学得太明白,对英语也提不起兴趣。邓老师撕碎我的小说,说明他对我“恨铁不成钢”——鲁迅先生对他笔下的孔乙己“哀其不幸,怒其不争”,那么极有可能,在邓老先生眼里,我便是他既“哀”且“怒”的对象。

“山凹,今天你咋回来了呢?是不是生病了?”傍晚时分,母亲回来了,发现我躺在床上,她用手摸摸我的额头。

母亲以为我感冒了,其实我并没有发烧。见我默不作声,母亲也不再追问。

我该如何向母亲交代呢?我为自己一时的冲动而懊悔。为了不让母亲着急和担心,我强打精神,翻身起床,静静地看书。

母亲问我想不想吃西红柿炒蛋,我说随便。

突然,她的手机响了。

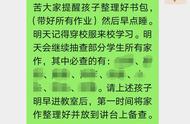

“喂,哦,邓老师您好!是这样啊……好的好的……我找他好好谈谈……就是嘛,上了高中也不能偏科……那就看他今后的发展了……嗯,就是嘛,这娃儿犟得很……不,是我们当家长的没教育好,给您添麻烦了……要得要得……”

晚饭后,母亲和我谈了很久。第二天,我又回到了学校。

我蹑手蹑脚地上楼,怯怯地扣响邓老师办公室的门。

“你回来了?回来了就好。”邓老师放下手中的笔,顺手递给我一本崭新的《悲惨世界》,我感动得紧紧地拥抱他,像拥抱久别归来的父亲。