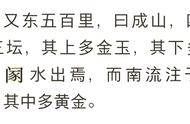

唐代诗人杜荀鹤在《送人游吴》中曾写道:“君到姑苏见,人家尽枕河。古宫闲地少,水巷小桥多。夜市卖菱藕,春船载绮罗。遥知未眠月,思乡在渔歌。”

君到姑苏见,人家尽枕河。 (南方周末资料图/图)

好像一千多年过去了,姑苏古城依然如此这般的景致,望着枕河人家,总让远道而来的外乡人忍不住发呆,想象,遥想过去姑苏人家的日常生活,想象着伍子胥曾经怎样相土尝水,筑造阖闾大城;想象着专诸是否曾在茫茫夜色中划船悄然经过;想象着苏舜钦从家门口坐船一直驶到石湖拜访范成大……想象那些如今已经不再承担交通功能的河汊水巷,曾经是如何的樯来桨往,橹声悠悠。

之所以说“姑苏”,而不是“苏州”,大概是因为我只熟悉苏州的老城区——姑苏区。苏州老城区是苏州的内核,苏州的一切精气神,一切风骨和特质都是源于老城,从这里发芽,开枝散叶,繁荣起来的。如今的苏州老城,仍保留着旧时的格局,从地图上看,一带护城河碧水绕城,城池轮廓清晰依然,只是城中部干将路的开辟,将城分为两半,以南的半爿古城是苏州城的文眼所在,过去是衙门、学府和名士大宦聚集之地。这点文心一脉流传,如今这里仍旧是苏州书香最浓郁的地方,汇聚着苏州最好的高校、中学、最大的图书馆,各种书店书吧遍地皆是,“天堂里的书房”当之无愧。

滚绣坊、平江路、山塘街、道前街、横街以及官太尉地区一带等,是姑苏“枕河人家”最为集中的地方。或门前过河,或屋后临水,居于其间的人以笃悠悠的节奏生活着,如同脉脉静流的河水。姑苏有很多以“塘”命名的街道,这大概可以算是一个特点。自伍子胥奠定了姑苏老城的“双棋盘”格局之后,这里就形成了陆路与水路两种交通网络,二者互为延伸,相辅相成。说某某塘,就如同说某某路,塘与路是可以互易替代的。旧时,苏州的民居沿河铺排,每天清晨,乡下的农人带着新鲜的菜蔬摇船进城,在水巷里吆喝买卖,每每这时,临河的窗户总会打开,有主妇探头出来看菜色,如果满意,谈好价钱,就自窗内吊出竹篮,篮内放着铜钿,卖主自行找补,再放上新鲜的菜,钱物两讫,窗户重又关闭,小船也缓缓驶向前,将一桨摇碎的时光逶迤在船后。

两街夹一河是姑苏老城典型的街市格局。拿十全街与滚绣坊来说,两街分为上塘和下塘。上塘就是如今说的十全街,道路高宽,商铺林立,主要用于开店经营;下塘就是滚绣坊,道路低窄,主要是住家,安静宁谧。偶尔会看到河上跨着一架小小的廊桥连接着上塘的店和下塘的住家,那表示它们属于同一主人。上塘生意,下塘生活,一水相隔,一桥相连,既相互独立,又彼此关联,还有什么比这更好的安排呢?

很多时候,作为一个置身姑苏生活之外的外乡人,我只能隔着水巷,远远地窥视姑苏人的生活。有时候我看到他们在临水的阳台活动,或是晾衣,或是浇花;有时候我看到他们在窗内忙碌,也许做饭,也许做别的事情;还有时候,我看到他们在壁脚下的临水石阶就着河水洗洗涮涮。终于有一次,我得到一个很难得的机会,走入一座有着近百年历史,但依然飘荡着人间烟火的老民居里。这是一户普通的“上塘”人家,门前是街,屋后是水。整个房子呈狭长形状,进门即是天井,种植着些花儿草儿,显着盎然的生机。穿过天井便是二层楼的正屋,楼上是卧室,楼下分前后两爿,前面大概是饭厅,后面是客厅,客厅出去便是临水的阳台和厨房。这户人家家中有个老太太,已经90多岁了,依旧身体硬朗,思路清晰。她说祖上是小商人,就在这条街上做买卖,积攒下一些钱后,便盖了这座房子。如今房子虽说跟她一样早就上了岁数,但依然健康。也是,如果不看房子的外表,单从内部装修和现代化设施来看,与现代住宅并无二致。

曾经,老房子缺乏卫生设施以及因房屋老化带来的各种安全隐患令居住其间的人痛苦不堪,而今经过修复与改造,完善了基础设施之后的苏式民居,越来越成为那些向往苏式生活的人理想中的“舒适民居”——不仅对姑苏人而言如此,对外乡人,也同样具有无法抗拒的吸引力。

李若瑄