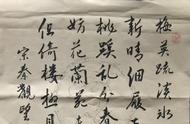

蒋盛文/摄

从《永州八记》的特性分析看其文学标高

文/刘翼平

《永州八记》做为中国山水散文的开篇之作,让山水散文做为一种文体写作进入成熟期,这是文人与山水的巧遇,文章与时代的巧合。一切看似偶然,实则成于必然。这一表现心态山水和性情文章,体现文人气节与家国情怀的文体样式从柳宗元笔下和永州山水中产生和定型,是一种天时地利人和的产物,有着独特的社会生活和历史文化背景。本文试图从四个方面加以研究分析,以确定其文学标高。

独特的心情

“文为心声”“诗言志”,文章是写作者心情的流露和体现。柳宗元在永州以现场写作的形式创作《永州八记》,每一篇文章的写作都与他这段时期和这一天的心情有关。从柳宗元自己的诗文中,大量流露出他在永州的两种心情。

一种是“千万孤独”,这是柳宗元在永州十年的大心情。他那首《江雪》:“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”看似一幅极美的江天暮雪渔翁独钓图,实则是孤独幽寂高傲孤守的心志表。藏头诗“千万孤独”应该是柳子有意创作。这份“千万孤独”就是柳宗元永州十年的基本心态。这其中:一是社会动乱的孤独。“安史之乱”后,中唐社会宦官专权、藩镇割据,危害极大。贬永期间,仍处在社会动乱之中。二是政治失意的孤独。“永贞革新”的失败,“二王八司马”事件的沉重打击,将柳宗元置于万劫不复的地步,莫大的孤独之情萦绕心头。三是思乡怀人的孤独。远贬外州,离乡背井,阔别亲朋,思乡怀友之情难以排遣。四是亲人亡逝的孤独。身为独子,贬永州前,父亲去世,妻子病故,两个姐姐出嫁后先后亡故。到永州后,半年母亲病逝,四年后爱女病亡,人世间,只剩孤身一人。五是著述为文的孤独。孤独出思想,作为一代杰出的思想家、文学家,柳宗元有着深深的孤独,他要通过文学创作来消解自己的孤独。谁知借酒消愁愁更愁,这种以孤独消解孤独的方式,反而将自己置身于一种“严酷的孤独”之中。

一种是“闷即出游”,这是柳宗元在永州时不时表现出的生活小心情。为了疏解由于孤独带来的胸中郁闷,柳宗元在《与李建书》中写到“自肆于山水间”“闷即出游,游复多恐”。这些苦闷表现为:一是负罪悔过之闷。从春风得意的朝廷命官,倏息间贬为政界罪人,且被流放南荒,身陷窘境。柳宗元的心灵之墙崩溃,他深感处此窘境,全由于“玄皇一败,万事瓦裂,身残家破,为世大谬”。于失落中表现出自责和负罪心态。在《寄许京兆孟容书》中,他说“宗元于众党人中,罪状最甚”。说自己“以愚获罪”,接受被贬的命运,在永州,始终以罪人身份出现,时时谨慎,处处小心。二是怀才不遇之闷。柳宗元人品高洁,志向远大,但远贬京外,闲适孤独。常常感到“不合于俗”“无利于世”“材不为世用,道不行于时”是最大的不幸和苦恼。三是回京无望之闷。去京离乡的愁离伤别时时萦绕于心,“愁深楚猿夜,梦断越晨鸡”“素衣今尽化,非为帝京尘”“去国魂已游,怀人空泪垂,孤生易为感,先路少为宜。索寞竞何事,徘徊只自知”。“问春从此去,几日到秦原,凭寄还乡梦,殷勤入故园”“孤臣泪已尽,虚作断肠声”。柳宗元作为文人,对朝廷之“忠”以及政治理想的追求又造成他心灵与现实无法调解的矛盾与痛苦。“少时陈力希公侯,许国不复为身谋”“风波一跌逝万里,壮心瓦解空缧囚”“坐来念念非昔人,万遍莲花为谁用”“恋恩何敢死,垂泪对清湘”。“怨”与“忠”痛苦地交织在一起。痛苦之余,他诉求亲友帮忙,甚至还向保守派人物和政敌写信献稿,希望他们伸出援助之手,昐望回京再为朝廷所用。可一封封诉求信如泥牛入海,期盼成为泡影。朝廷发布四次诏命,规定“八司马”永不量移,不在宽赦之列。他无限感慨无比愤恨,死了那颗重新启用的心,“甘终为永州民”。从此筑愚堂,归隐田,交农夫,过起了百姓生活。四是无子断嗣之闷。柳宗元是独子,一脉单传。元和五年,他已经38岁,没有妻子,没有儿女,他承受另一个巨大的精神压力:不孝有三,无后为大。他在给岳父杨恁的信中说“至今无以托嗣续,恨痛常在心目”,每念及此,他便忧心忡忡。因为偏见,永州没有合适的“士人女”成为他的“正室”,只能找到家庭穷苦的马室女雷五之姨为妾,住草堂,生儿育女。五是身体病痛之闷。到永州三、四年,由于水土不合,加之精神摧残,身体变得衰弱,“百病所集,痞结伏积,不食自饱。或时寒热,水火互至,内消肌骨”。外有脚气,内有痞病。在痞病严重的一两年,他不饮酒,少看书,多出游,自我调节疗理。他移居愚溪,终日与山水为伴,求得自我宽解。

孤独的大心情和苦闷的小情绪,形成了柳宗元个性化的思想,为《永州八记》的创作奠定了独特的思想底色。

独特的山水

永州的山水之美,不在于自然之美,而在于人文之美。境内名山大川九嶷山、舜皇山、阳明山和潇水、湘水都是人文化的山水。每座山每条水都有人(神)名,都有传说故事,人因地名,地因人彰。这些都是在柳宗元未到永州之前就形成的特色。一代文豪柳宗元踏上永州这块人文大地,更将永州山水这一特色出神入化,推向顶峰。《永州八记》所记八处山水都是柳宗元首次探访发现的无名小景,因其独特,引起柳宗元的审美关注,山水与人两相悦,美景与慧眼两相宜,从而产生千古名篇。

水是奇特的清澈秀丽。永州位于湖南南部,属内陆地区。为亚热带大陆性季风气候,降水丰富,是湖南母亲河——湘江上游,自古生态植被丰富。潇水由南向北纵贯全境,湘水由广西自西向东横穿而来,潇湘二水在零陵蘋岛相汇成湘江北去,流入洞庭。永州南部为南岭山地,北部是湘中丘陵盆地,水土保持极好,水流清澈。潇湘二水是中国唯一一条以清澈命名的河流。“潇者,清且深也”,湘,从目、有树木,有水,意味着看得见山,望得见水,山清水秀。有这样的生态环境,潇湘二水,无论是大河小溪,水清极至,在中国的大江大河独领清澈。柳宗元对潇湘之水一见钟情,触发创作灵感。用诗来赞美:“欸乃一声山水绿”“长歌楚天碧”“水碧无尘埃”。用散文来描写:“水尤清洌”“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上,怡然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐”。如此清幽秀美的潇湘水,能为柳宗元“潄涤万物”,洗却心灵伤痛,净化灵魂。

山是奇特的牢笼百态。奇特怪异、生动多姿是永州山水的基本特质。永州以山地为主,大多是石灰岩丘陵,属喀斯特岩溶地貌。丘陵缓坡、嘉木秀竹连绵不断,满目葱笼,石峰石林、峭壁断崖奇形怪状,巧夺天工,往往让人在荒区蛮域中发现清泉美石,在恶木草莽中寻觅到幽丽奇绝,给发现者不同的审美意趣。“美感产生于新奇”,这些显示出新、奇、小、巧独特个性的一山一石,给寄情山水的人们不同的美感观照,将自我的心态情绪、人生体悟、生活见解与山水融为一体,借山水自喻,托物言志,寄情感怀。柳宗元《永州八记》就是这些独特的山水所成就的。小石潭“全石为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。”钴鉧潭形似熨斗,“其石之突怒偃蹇,负土而出,争为奇状者,殆不可数。袁家渴有“小山出水中。山皆美石,上生青丛,冬夏常蔚然。”西山、小石城山、西小丘、钴鉧潭、小石潭、石渠、石涧、袁家渴都是清澈秀丽、牢笼百态的清峻小景,因天作地藏,遇上柳子的独具慧眼和旷世文笔,便成为了千古名文、千古胜景。

独特的文章

《永州八记》中描写的永州山水,都是“农夫渔父过而陋之”的荒僻野景,却因柳宗元的到来而大放异彩。究其原因是柳宗元以独特的审美发现和独有的审美表达向世人展示不为人知的奇山异水,并以“我”的眼光、“我”的文章广而告之。这一传播的文学手法有两大独特之处。

一是人化的山水。山水景物的人格化,是《永州八记》最突出最感人的特点。作为一代文豪,柳宗元树有文学家对事物观察细致,且能慧眼识珠的共性天赋,在他笔下展示出对永州的山山水水完整的真实印象,同时融入了自己的情思和生活感悟。作为古代山水散文标高之作的《永州八记》,其特征在于他将山水写得灵动人化了。这种人化的山水,一方面表现在他对永州山水进行主观识别。贬谪永州十年,每每都是“闷则出游”,在他的山水游记中,记录发现自然之美的过程中,总是带有一丝哀伤,一种迷离,一团乱绪。笔下的景物大多有伤情的影子,失意人寻幽僻处,只在排遗忧伤。柳宗元将自己的主观心情投射到永州山水,以不幸者的心态和目光审视山水,让山水融入自己的感伤之中。在《小石潭记》中写道:“潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。”迂回曲折,明暗不定,寂寞难耐,眼前一物一景在伤心人看来,到处都是无尽的愁苦与寂寞。另一方面他笔下呈现出的是心态山水。柳宗元游览永州山水只是借永州的山山水水,来化解胸中块垒,只是散心,绝非旅游。他的每篇山水散文都随他在永州不同年份的心情而起伏跌宕,其政治意趣和思想情趣跃然纸上。《钴鉧潭西小丘记》借小丘之被弃,慨叹被贬的不幸遭遇;《小石潭记》以石潭之寂寥凄寒烘托羁旅孤寂的心情;而“八记”之外的《游黄溪记》描写景物生动优美,映衬心绪颇佳。《永州八记》永远是柳宗元的“八记”,而非别人,字里行间渗透了柳宗元的心态血脉。

二是有我的散文。大多数学者认为,散文就是“我的文学”,这一观点用在《永州八记》是再贴切不过了,或者说《永州八记》就是古代“有我散文”的标志性代表作。”柳宗元在永州“投迹山水地,放情咏《离*》”,通过寄情山水,来实现自我排解、自我安慰、自我超脱。在柳宗元眼里,永州山水就是他自己,他自己就是永州山水。王国维在《人间词话》中说到“有我之境”时说:“以我观物,故物皆着我之色彩。”柳宗元在《永州八记》中用三种方式“着我之色彩”。一种是选“我”之景。《永州八记》所写之地确实令人陶醉,引人向往,但今人寻故址遗迹一看,不免会有些失望和遗憾,就算穿越到唐代随柳宗元同去,没有柳宗元一样的身世遭遇,也不觉得很美。柳宗元是带着自己的情绪走近永州山水的,是有选择的。他在《始得西山宴游记》中交代:“因坐法华西亭,望西山,始指异之。遂命仆人过湘江,缘染溪,斫榛莽,焚茅茷,穷山之高而止。”当时他的心情是:“自余为缪人,居是州,恒惴栗。”这种心情去游山玩水,人与山孤,情与水独,在他心中,山水虽美,因不被欣赏,因而一律以“愚”贯名。一种是役“我”之情。柳宗元怀着抑郁怨愤来到永州,在寄情山水中,以山石自况,以水木喻己,特立的西山,清澈的溪水,清丽幽雅的石渠石涧,满是嘉木美竹奇石的小石城山,样样都是他的化身。他的描述、议论、抒情都是在寄托自己的人格理想,抒发自己的怨愤。一种是缀“我”之词。在所写山水景物时直接加进表达情感的词语。《始得西山宴游记》中:“居是州,恒惴栗”,《钴鉧潭记》中:“乐居夷而忘故士”,《钴鉧潭西小丘记》中:“余怜而售之”“独喜得之”,《至小丘西小石潭记》中:“心乐之”“凄神寒骨,悄怆幽邃”等等,“我”成为了《永州八记》中的主人公。

独特的贡献

作为游记类文章,柳宗元《永州八记》对文学的贡献是第一位的,除此之外,还有一种超乎文学之外的贡献。这两大贡献可表述为:

一是对文体的独特贡献。《永州八记》及《游黄溪记》以一组山水群雕让山水散文这种文体得到真正意义上的确立,柳宗元是第一个创造“山水散文”文体标志的人。回顾中国文学史山水散文形成的一路历程,先秦到两汉,自然山水作为自然存在记载在地理著作中,如《尚书·禹贡》《汉书·地理志》。汉末到南北朝出现了骈文游记、山水诗和一些写景的短札,如吴均的《与朱元思书》、陶弘景的《答谢中书书》等,但都不是完整独立的山水散文。陶渊明的《桃花源记》虽是游记散文,但描写的是虚构的乌托邦理想社会。《水经注》有些山水写景,但它是一部地理著作,大多是学术性的注解,客观记述多,主观抒情少,不是山水游记的完备体式。中唐元结在道州写过一篇《右溪记》,成为山水游记的雏形,但还属于刻石的山水铭文之类,仅此一篇,未成气候。到柳宗元的“永州九记”,深受古文运动的影响,批量生产,不仅数量多,而且写得清新秀美,富有诗情画意。在继承前人成就的基础上,推陈出新,加以固化,使山水散文从此定型。这种定型体现在三个方面的创新:一是题材创新。《永州八记》从描摹名山大川、名寺古刹转向名不见经传的山谷溪涧、草木虫鱼。这些荒僻之处的秀丽之景,前人不见,个人发现,极具独特之美。写作者可借这些独具慧眼发现的山水,抒一己之情,发一己之议。所著之文,不落俗套。二是语言创新。柳宗元山水散文语言与其诗歌互相影响,简洁凝练,明净峻洁,同时汲取骈文对偶、排比句式,多用短句,节奏明快而有音韵美。三是文格创新。文如其人,柳宗元的《永州八记》正如其描写的清泉——愚溪一样,峭拔峻洁、清邃奇丽,这一清泉般的语体风格在其山水系列的散文中已经建立。

二是对山水的独特贡献。寄情山水,是历代士大夫在遭到政治挫折时最为常用的自我慰藉方式。柳宗元堪称是第一位用山水来养心疗伤的“药剂”大师。他因改革失败贬谪永州,身囚异域沦为闲员,失去自由无所作为,只得采取“闷即出游”的消极方式苦度闲日。这种政治失意的郁愤之情何以释放?逆转的命运使他投身山林,选择到自由自在、无拘无束的秀美山水中去派遣情绪,释放压力,获得暂时的解脱与愉悦,找到自己的精神家园。他将自己的寂寥心境和抑郁情怀寄托到自己发现的一山一水、一石一木之中,物我交融,天人合一,人文合一。

他用山水养心。在《钴鉧潭西小丘》中,他与大自然同化:“由其中以望,则山之高,云之浮,溪之流,鸟兽之遨游,举熙熙然回巧献技,以效兹丘之下,枕席而卧,则清泠之状与目谋,瀯瀯之声与耳谋,悠然而虚者与神谋,渊然而静者与心谋。”物我两忘,精神解脱,心灵自由。

他用山水释怀。在《始得西山宴游记》开篇写道:“自余为缪人,居是州,恒惴栗。其隙也,则施施而行,漫漫而游,日与其徒上高山,入深林,穷回溪,幽泉怪石,无处不到。到则披草而坐,倾壶而醉;醉则更相枕以卧,卧而梦,意有所极,梦亦同趣。”自肆于山水,醉酒释怀,酣然入梦,超然解脱。

他用山水疗伤。大自然是疗养精神痛苦的良方,在《至小丘西小石潭记》中记叙“隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。”描述“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下澈,影布石山,佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。”清丽山水,远离喧嚣,物我两忘,痛觉暂消。在《钴鉧潭西小丘记》中议论“以兹丘之胜,致之沣、镐、鄠、杜,则贵游之士争购者,日增千金而愈不可得。今弃是州也,农夫渔父过而陋之,贾四百,连岁不能售。”借奇异秀美却遭人忽视、为世所弃的自然山水,寄寓自己怀才被贬的不幸遭遇。在《小石城山记》结句中感叹“噫!吾疑造物者之有无久矣。及是,愈以为诚有,又怪其不为之中州,而列是夷狄,更千百年不得一售其伎,是故劳而无用,神者倘不宜如是,则其果无乎?或曰:‘以慰夫贤而辱于此者。’或曰:‘其气之灵不为伟人,而独为是物,故楚之南少人而多石。’是二者,余未信之。”借山石自况,表达自己怀才不遇,又不与山石为类,要与命运抗争,从山水启示中获得生活的力量。

柳宗元的《永州八记》开创了山水散文之先河,成就了永州的千古芳名;柳宗元与永州山水的纯然融合,便造就了千古佳作名篇;永州的一泉石一草木,经柳宗元的品评点题,远远超过现实之美,遂为后世追慕。明代学人茅坤论述柳宗元与山水散文关系时说:“五岭以南,多名山削壁,清泉怪石,子厚与山川适两相遭,非子厚之困且久,不能搜岩穴之奇,非岩穴之怪且幽,亦无以发子厚之文。”清代文人汪藻说:柳宗元成就了永州山水,永州山水成就了柳宗元。近人章士钊评说:“世无子厚,山川之秘奥,遂乃千古无闻。”特定的时代,特别的人物,特异的山水成就了特立的文章。柳宗元的《永州八记》寄情于山水,绘山水以奇异;融情于山水,赋山水以灵魂。它以山水散文里程碑式的发展标志,彰显了柳宗元作为一代文豪的文学价值所在,进而使山水散文成为中国文学一种独立的文学体裁。

刘翼平,1965年出生,湖南永州人,永州市文联党组*、主席。国家二级作家,中国作协会员,湖南省首批文艺人才扶持三百工程人员。编著出版文化文学图书14册,长篇报告文学《脚手架》获首届永州文艺奖,长篇文化散文《周敦颐思想地图》获湖南省第八届优秀社科普及图书奖。

,