最早知道郑板桥是因为一句“难得糊涂”,又了解到他曾在范县做过五年县令,留下了极好的口碑。抱着对这位“扬州八怪”之一的好奇,很想说点儿什么,于是也就有了下面的文字。

郑板桥,名燮,字克柔,号板桥,江苏兴化人,于康熙三十二年(1693年)生于书香门第。父亲立庵,是个品学兼优的廪生,先后教授过几百名学生。舅父汪翊文,奇才博学,隐居不仕。郑板桥小时一直受父亲和舅父的教导。直到17岁,才离家到真州(今江苏仪征县)去读书。

他学习很用功,善于独立思考。读的书也很广泛,热衷于历史、诗词、散文。“少年游冶学秦柳,十年感慨学辛苏”,他不坐在书斋里死读书、读死书,而是走出家门,融入大自然。《板桥自序》中说:“板桥非闭户读书者,长游于古松、荒寺、平沙、远水、峭壁、墟墓之间。然无之非读书也。”

20岁时,板桥从真州回到家乡,拜陆种园为师。陆种园品行高洁,才华横溢,书法很有个人风格,尤擅长填词。板桥勤奋刻苦,通读了“四书”“五经”,加上名师精心培育,逐渐在作诗、书法、绘画、填词方面有了名气。

由于家境衰落,温饱难以为继,郑板桥26岁时不得已办起了塾馆,教几个蒙童,过着“傍人门户渡春秋,半饥半饱清闲客”的生活。而这种充当“孩子王”的日子,对于一个胸怀大志的青年人来说,无疑是残酷的。此时的郑板桥陷入了极度的矛盾和痛苦中。在这种生活状态下,无法建立挑战自我的目标,也就享受不到成功的愉悦。

生性旷达、胸怀大志的郑板桥是不甘心如此消磨人生的。他需要舒展生命,发泄心中的郁悒之情。几次赴考名落孙山,郑板桥就潜心练习绘画。他特别爱画竹,“江馆清秋,晨起看竹,烟光日影露气,皆浮动于疏枝密叶之间,胸中勃勃,遂有画意。”此外,他还画兰、画石。沉溺其中,功夫日深,笔下的兰、竹、石也越来越有神韵。

他以卖画鬻字来维持生活,但是,他的画立意高雅,能欣赏的人并不多。这时,郑板桥不只是经济上窘迫,还有内心深处的孤独。

父亲去世后,郑板桥的生活状况更是艰难。接着,爱子病逝。几多辛酸、几多凄惨,他决定外出谋生。32岁的时候,他来到了扬州,开始了卖画生涯。郑板桥自称“实救贫困,托名风雅”。

可以说,40岁以前的郑板桥在仕途和艺术上都是落拓的。这里需要插一句。郑板桥进入中年后,曾有两段时间专心读书,一次是在雍正六年36岁时,借住在兴化天宁寺,主要攻读“四书”“五经”,同时研究书法艺术,曾手写《论语》《孟子》《大学》《中庸》各一部,书法直、隶、行、草相参雏形已现。

第二次是雍正十三年43岁时,得到朋友的资助,他再度离开家乡,到焦山别峰庵、双峰阁发愤攻读。这次学习内容更加广泛,除读“四书”“五经”外,还读《左传》《史记》《庄子》《离*》及贾、董策略、诸葛表章、韩文、杜诗、二十一史等,可谓经、史、子、集通观博览。系统的学习,为他后来的参政、济世、创作打下了坚实的基础,也是他文化人格一次高峰性的构建。

学而优则仕,郑板桥作为封建时代的知识分子,自然无法摆脱这一行为方式。40岁时,郑板桥赴南京参加乡试,中得举人,顿时心中狂喜,以为从此可以平步青云,一展鸿鹄之志。没曾想在那“三年清知府,十万雪花银”的黑暗官场,所有官位早已人满为患,根本轮不到自己。他只好再度发奋苦读,终于在四年后考中进士。

为此,他特作《秋葵石笋图》一幅并题诗曰:“我亦终葵称进士,相随丹桂状元郎”,喜悦之情表露无遗。科举制度使多数读书人成了政治和文化之间的骑墙派,两头都有瓜葛,两头都有期许,但两头都不着实,两头都难落地。作为一介书生,郑板桥在这里失落了文化本位,因为自从与文化接触开始,就是为了通过科举做官,文化自身的承载和价值并不存在。

考中进士后,命运并没有立即为郑板桥开启绿灯,他依旧被拒于上流社会之外。除了愤世嫉俗、痛诟时弊之外,只好再度赴京,以图仕进。他随身携带那份“赐进士出身”的证明,到处找人托关系,整整在京城活动了一年,仍然无功而返。

这次求职的失败,是个巨大的打击,迫使他全面反思并改变自己的处世方式。他开始频频巴结达官权贵、巨富名流。如同大多数文人一样,郑板桥的奉迎方式也是四处献诗。如今,在他诗集里还存有一些谄媚之作,像《上江南大方伯晏老夫子》《谢大中丞尹年伯赠帛》《读昌黎上宰相书因呈执政》《送都转运卢公四首》之类,均作于此时。

尤其是面对两淮盐运使卢见曾——这位当时扬州实权派人物时,日常交往,尽显阿谀。凑巧的是,这位权倾一方的盐运使也喜欢舞文弄墨。于是,郑板桥不无肉麻地在诗中将其比作李白杜甫,甚至对卢的家世也吹捧了一番,更婉转地提到自己的不幸现状和谋官之意。

如果说科举考卷上的诗赋只是机巧,那么郑板桥此时的吟咏已脱离了文学本体,因为他的人生感触与落第和入仕有关,许多吟咏成了攀援政治的文字印痕。一旦踏上政治的台阶,吟咏便从一种消遣变更为一种手段,一种投机取巧的工具。文化的尊严,知识分子的使命,在这时消失殆尽。

遗憾的是,卢见曾不久因江南盐政案被捕,郑板桥没有等到任何收获。一个强健的文化人格出现了扭曲,一个郁郁文人的悲剧上升到滑稽。

1741年,已经49岁的郑板桥再度入京,候补官缺。几经周折,受到了乾隆叔父慎郡王胤禧的礼诚款待,第二年,获山东范县县令一职。

为了感谢慎郡王,郑板桥不仅张罗着为其编刻诗集《随猎诗草》和《花间堂诗草》,还为他撰写跋文,并在跋文中将这位30岁左右的康熙皇子与杜甫、韩愈、王维、杜牧、韦应物以及岳飞相提并论。毫不怀疑郑板桥的官德,却很难接受他的媚俗。

但是,让我们对这位潦倒半生的文人宽容一些吧,封建官场是一个大染缸,生存的现实与人格的恪守本就相悖。

出任范县县令后,郑板桥的生活状况较以前有了很大的改善。“拾来旧稿花前改,种得新蔬雨后肥”是他悠闲生活的真实写照。五年后郑板桥调任潍县县令,这一干就是七年。在为官十二年里,他编订、刻印了一整套诗集,还写了《潍县竹枝词》等大量新作,至于书画,更是不计其数。

所以,时下有人质疑,郑板桥只顾忙着营造自己的文化小天地,在为民谋福祉上究竟投入了多少精力?在这里,围绕官场和文化,形成了一个纠缠不清的怪圈:不太擅长做官,说是因为文化;未能保全文化,说是由于做官。文化和官场都只是用狂热的假相装点起来的标帜,两面标帜又互为表里:从做官角度看是文化,从文化角度看是做官,是文人?还是官吏?

当时的郑板桥,忧国忧民而又充满无奈,无力挽救时艰,尤其思想难以突破旧的传统道德文化的桎梏,只能在这个迷圈中徘徊,从而造成了痛苦、复杂与分裂的文化人格,这应是他怪诞的深层缘由。于是只能以嬉笑怒骂之态,诗词书画之笔,佯狂而又隐晦地宣泄自己的心情。

乾隆十八年春,板桥被撤职罢官了,这时他已经61岁。去官之后,先回老家兴化待了些时日,然后来到阔别多年的扬州,开始了卖画终老的生活。当时扬州乃南北都会,江淮要冲,是历史文化名城。板桥在宦海浮沉中经历了一番波折,体验到了官场的黑暗、人生的辛酸,思想感情有了波动,对生活的感受也变得深刻透彻。

在扬州,他有了足够的时间与自然相晤,与自我对话。吟诗作画,鸿儒往来,游山玩水,觥筹交错,他寻到了一份宁静、一份淡泊、一份超然、一份高贵,面对着稳定的山水构建起了自己的文化人格,而这次终极构建,使他成为了流传千古的“扬州八怪”之首。

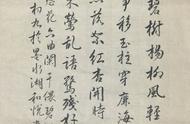

郑板桥艺术方面的成就远高于他的政绩。他的成就是多元的。文学创作方面包括诗、词、曲和各种书札散文等都很有特色,大多数作品能反映当时社会现实生活,具有朴素的民本思想。他的绘画作品,常以兰花、墨竹、怪石为题材,笔墨多变,风格爽朗。他的书法,以直、隶、行、草四体相参,自创 “板桥体”(其谦称“六分半书”)。他的印章也很著名,精致又别具一格,被后人列为金石名家。

郑板桥艺术成就不仅在于“四绝”,还在于熔“四绝”于一炉的独创。他处理了诗、书、画、印的关系,抓住了诗、书、画、印中相通的东西,提出了“三真”,即“真气、真意、真趣”的说法,为中国画的发展开拓了新路。

是非功过,留待后人评说。我一直认为郑板桥首先是个文人,然后才是个官吏。文官之显赫,在官场而不在文,作为文人的一面,在官场也无足观。但有时事情又很怪异,当峨冠博带零落成泥之后,一杆竹管笔偶尔涂画的诗文、画卷,竟能镌刻山河,雕镂人心,永不漫漶。

“三绝诗书画,一官归去来”,这就是郑板桥,经历了一次脱胎换骨,获得了文化人格的升华。