地质学家进行科学研究的“三部曲”

观察是对自然现象做充分的观测,不漏过任何蛛丝马迹,揭示自然真相。

假说是对所获资料进行系统性整理,对资料背后的规律进行推测,形成一个暂时可以接受的解释。

在建立这种阶段性假说过程中,必须构建合理的“证据链”。证据过少不行,“孤证不立”。

证据链中的诸多证据一定要保证真实性、关联性和互补性。

验证是对假说做进一步考察,用新资料检验假说的可靠程度,最后再下结论。

地质学家和福尔摩斯的工作程序是不是很相似?

当然,地质学家的研究和福尔摩斯的探案仍然有不同的地方,主要表现在梳理和构建“证据链”方面。

当难以找到充足的证据时,福尔摩斯往往依靠生活常识去推理、论证,按照今天的司法术语,福尔摩斯依靠的是“经验法则”。

地质学家绝不能这样做,因为经验法则并不是事物之间内在联系的必然反映。

地质学家研究的是自然现象,推理、论证依靠的是自然科学的定律、公理,从不依靠生活常识。

在找矿中,地质学家依靠的是各种矿产资源本身的成矿规律和分布规律。

在前面讲的找矿例子中,叶连俊找到原生锰矿依靠的是矿产垂直分带规律,依靠的是碳酸锰、氧化锰的化学性质和化学反应关系,深部的碳酸锰出露地表后必然会氧化形成氧化锰。

“植物找矿”的原理是,地下矿床的存在会使那一地区土壤中的某些元素富集,甚至有些土壤就是矿床本身风化形成的。

矿区植物在生长过程中会从土壤中吸收这些富集的元素,出现某种反应。

例如,铜可以使香薷草的花呈现铜蓝色,铀可以使紫云英的花变为浅红色,铅锌矿会使车前草等植物生长格外旺盛。

此外,土壤中一些金属元素的过多含量会破坏植物的新陈代谢,使植物畸形发育。

例如,石膏矿地区的植物比较矮小,硫化物矿区的植物容易枯萎,等等。

在进行推理和论证时,地质学家依靠的是自然科学规律,而福尔摩斯依靠的是生活常识。

正是在这一点上,地质学家超越了福尔摩斯。

当然,地质学家们对自然科学规律的认识是不断提高、不断深入的。

如果因循守旧、墨守成规,就不会有创新,更不会有新发现。

回想1931年,日本帝国主义侵占我国东北,建立了伪“满洲国”。

他们派了勘探队到松辽盆地找石油。我们很幸运,他们在盆地里忙活了十年,钻了一些石油探井,但是连个油星也没见到。

由于石油短缺,战争的能源难以维持,日本只好“南下”,向东南亚扩张,掠夺那里的石油资源。

那时的东南亚有美国和英国的殖民地。于是,孤注一掷的日本于1941年偷袭珍珠港,向美国宣战。

结果,日本战败,我们收复了被侵占的东北。

新中国成立后,我国地质学家从1955年起对松辽盆地进行石油地质勘探,4年后,1959年9月,建国十周年大庆前夕,“松基三井”喷出黑油油的石油,“大庆”油田从此诞生。

大庆“松基三井”纪念碑

当《人民日报》宣布这一特大喜讯后,日本方面十分震惊。

据说,当年的日本勘探队长羞愤自*;日本学者举办多场“反思会”,为没能在战前找到大庆油田始终感到“遗憾”;甚至有言论说,“如果当初找到大庆油田,二战历史将重新改写”。

其实,他们根本不用遗憾,因为他们的找油理论太落后。

当时世界上流行“海相地层生油论”,而松辽盆地是陆相地层,包括日本、美国和前苏联的专家都认为,松辽盆地没希望。

美孚石油公司曾组织了一个调查团到我国的山东、河南、陕西、甘肃、河北、东北和内蒙古部分地区进行石油勘探调查,打了几口石油探井,都没有什么收获,最后得出“中国陆相贫油”的结论。

中国地质学家不信邪,硬是在陆相地层中发现了特大油田,并且总结出了“陆相地层生油理论”。

大庆油田的发现,不仅仅使新中国从此甩掉了“贫油”的帽子,而且标志着中国地质学家所具有的科学创新能力。

4

地质学家超越福尔摩斯是正常的,必然的。看问题要历史地看。

毕竟福尔摩斯是柯南道尔笔下的人物,故事发生在1878年至1914年时期。

那时的地质学正处于经典地质学的发展时期。

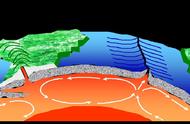

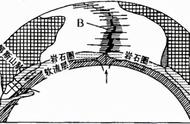

美国地质学家根据阿帕拉契亚山和相邻的密西西比河平原古生界浅海灰岩厚度的巨大差别,于1873年提出地槽理论。

欧洲地质学家通过观察阿尔卑斯山岩石的变形样式,于1891年提出推覆构造模型。

奥地利地质学家E.修斯于1883~1909年出版了《地球的面貌》,论证了水平运动的重要性。

德国气象学家A.魏格纳于1912年在法国地质学会上做了题为“大陆与海洋的起源”的讲演,后于1915年出版《海陆的起源》,全面系统地阐述了大陆漂移思想。

这些为日后大地构造的“固定论”和“活动论”之争埋下了导火索。

而最终解决这一争论,确立板块构造学理论,依然是遵循了“观察—假说—验证”三部曲。

这是福尔摩斯探案和地质学家研究共同遵循的工作程序。

青虽“胜于蓝”,毕竟“出于蓝”,福尔摩斯是永远值得地质学家学习的。